国立音楽大学|合唱行脚 Rebirth

くにおんの伝統「合唱行脚」が

半世紀の時を超えて福島で蘇る

2026年、国立音楽大学は創立100周年という記念すべき節目を迎えます。この歴史的な年に向けて、音楽教育専修の学生は、かつて大学の象徴的な伝統だった「合唱行脚」を、半世紀の時を超え、福島県相馬市で「合唱行脚 Rebirth~towards next new generation~」として復活させます。

「合唱行脚」は、1954年から1989年まで学生たちが全国を巡り、音楽の力で人々を繋いできた国立音楽大学独自の「音楽教室」です。一度は時代の流れとともに途絶えたこの伝統は、2019年に東日本大震災の爪痕が残る福島で一度だけ復活を遂げました。

その際に現地の子どもたちや住民の方々からいただいた温かい言葉、そして現地で感じた「音楽が持つ、人と心を繋ぎ、未来を育む力」が、この度の本格的な復活へと導きました。

来る9月、総勢56名の音楽教育を学ぶ学生の有志は、すべて自費で福島県相馬市へ向かいます。現地の小・中・高等学校でのミニ・コンサートや合唱指導、また相馬市民会館でのコンサートを通じて、「音楽が人を結ぶ」時間を届けていきます。

合唱や音楽の力を信じ、挑戦する彼らを後押しするために、皆様からの温かいご寄付をいただきたく国立音楽大学として初めてのクラウドファンディングに挑戦いたします。

学生たちの熱い思いをのせた音楽の旅、伝統が蘇るその第一歩に、どうぞお力をお貸しください。

国立音楽大学の伝統、合唱行脚とは

国立音楽大学の「合唱行脚」は、1954年(昭和29年)に福島県で始まった3日間の音楽教室を原点とする、学生自身が音楽教師としての指導力を体験しながら身につける伝統的なアウトリーチ活動です。

1954年から1989年までの35年間に、全国のおよそ9割にあたる40都道府県の学校や公共ホールを訪問。訪問先は延べ126にものぼります。学生たちはこの経験を通じ、子どもたちに合唱をより身近に感じてもらうための指導法、指揮法、編曲法、解説の進め方を深く学び、音楽教育への新たな視点を開いていきました。

合唱行脚を経験した多くの学生は、その後、小・中・高等学校や大学の教員、プロの合唱指導者、作曲家・編曲家として、日本の音楽教育界を牽引する存在となっています。しかし、時代の移り変わりとともに日本各地をまわる大がかりな合唱行脚の活動を続けることは困難となり、1989年(平成元年)に35年間の歴史に一旦幕を下ろすことになりました。

現在も音楽教育専修には、各学年で有志合唱団を結成する伝統があり、日頃より音楽鑑賞教室や音楽アウトリーチ活動を行っています。また卒業しても有志合唱団の活動を続ける学年もあり、年に1度、在学生と卒業生が一堂に会する国立音楽大学音楽教育専修有志合唱団合同演奏会「おんたま」を開催するなど、「合唱」は学年や在学生を超えた大切な伝統のひとつです。そしてやはりこの伝統の根幹には、「合唱行脚」の歴史があります。

国立音楽大学について

国立音楽大学は、1926年(大正15年)創立の「東京高等音楽学院」をルーツとし、1950年(昭和25年)に新制大学として発足しました。同年、音楽教育専修は、音楽教育を専門とする日本で最初の学科(教育音楽学科)として設置されました。

以来日本の音楽界、および音楽教育界に数多くの卒業生を送り出してきました。幼稚園から大学院に至るまでの一貫した音楽教育を提供する、日本で類稀なる私立音楽大学として成長し続け、来る2026年、創立100周年という歴史的な節目を迎えます。

合唱行脚の復活に向けて

被災地で再認識した「合唱」の力

2026年に国立音楽大学は創立100周年という記念すべき節目を迎えます。この歴史的な年に向けて、国立音楽大学 音楽教育専修の学生たちは「合唱行脚 Rebirth~towards next new generation~」と題し、「合唱行脚」の伝統を取り戻そうとしています。

舞台は、東日本大震災の爪痕が今も残り、また合唱行脚の始まりの地でもある福島県。

実は、被災地支援として2019年にも、音楽教育専修の学生たちは、全村避難を強いられた相馬郡飯舘村の小・中・高等学校を中心に合唱指導やミニコンサートを届けました。音楽教育専修の学生主体で作成されたプログラムは、現地の子どもたちとの対話を何よりも大切にしており、子どもたちの表現を価値付け、共有しあう時間となりました。

参加学生の感想

初めて私たちが会ったとき、つまらなそうな表情をしている女の子がいました。しかし、その子と交流し、一緒に歌った後の彼女の表情は、素敵な笑顔に変わっていました。その表情は、今でも心に残っています。直接交流し、一緒に音楽を楽しめたからこそ、彼女の気持ちを動かせたのではないかと思います。それを直に感じることのできた、合唱行脚に感謝します。

中学生に合唱指導をした際に、高音の出し方をアドバイスすると、最初は自信なさげだった生徒たちが高音を出せるようになり、最後は嬉しそうに歌っていた姿が印象に残っています。小学校のコンサートで日本語教育者の方と思われる外国人の先生の隣で聴いていた男の子がいました。私たちは言葉を大切に合唱をしているので、もし日本語がわからなくてコンサートを楽しんでもらえなかったらと心配していましたが、笑顔で聴いてくれて嬉しくなりました。合唱行脚を通して、歌の力、音楽科教育という職業について考えを深めることができました。

体験した中学生の感想

「しっかりと強弱のメリハリをつけるのではなく、まろやかに歌うとよい」と教えてもらったことを実践したいと思いました。

私は歌うことが苦手で、あまり高音が出ません。でも声の出し方をわかりやすく、面白く教えてくれたり、歌ってお手本を見せてくれたので、自分なりに歌えました。もっと練習して、もっときれいな歌声が出せるようにがんばりたいです。

男子ですが、ソプラノパートに参加しました。はじめは声が思うように出なかったため苦労しましたが、声の出し方を教えてもらったり、一緒に歌ってくれたりしたので、自分なりにうまく表現できました。

参加した音楽教育専修の学生、また体験した現地の子どもたちの声からは、音楽が単に被災地支援のためだけでなく、人々の心を繋ぐ尊い時間を生み出す力があることがわかります。

歌唱指導や学びの過程では子どもたちから「上手に歌うこと」への憧れや喜びが感じられ、合唱行脚が今の時代においても非常に価値のあるものだと再認識させられました。

「合唱行脚 Rebirth」プロジェクトの詳細

この度、福島県相馬市へ音楽教育専修の学生有志56名が向かうこととなりました。2025年9月、彼らは現地の小学校・中学校・高等学校へ赴き、ミニコンサートの開催や学生たちによる合唱指導を通して、子どもたちと音楽的な交流を育むことを目指します。

9月4日に相馬市民会館で開催するコンサートには、今回訪問する相馬市の小学校や高等学校の子どもたちも参加し、一丸となって合唱や音楽の素晴らしさを届ける計画です。また、この日のために作詞・作曲された歌の初演もいたします。

また、今回の合唱行脚の取り組みはこれまでとは異なり、プロの映像制作チームによる記録映像の制作に取り組むことも目指しています。揺るぎない信念によって実現する「合唱行脚」の軌跡を、より多くの方に届けたい。その内容は2026年2月23日(月・祝)に開催される音楽教育専修有志合唱団合同演奏会「おんたま2026 合唱行脚 Rebirth」(国立音楽大学講堂大ホール)で上映する予定です。

なぜクラウドファンディングなのか

「合唱行脚」は合唱や音楽の力を信じる学生によって運営されています

今回の「合唱行脚」は、学生たちが自費で参加します。彼らは日頃から大学近隣の保育園や小・中学校で音楽によるアウトリーチ活動を積極的に行っており、活動への強い使命感を抱いています。そのため、今回の福島遠征も、たとえ自費であっても参加したいという強い意志があります。

その根底には、音楽で平和や幸せを届けたいという大きな願いに加え、多くの人を音楽の楽しさへ誘う音楽指導者としての経験を積みたいという強い思いがあります。

合唱行脚のメンバーの中には、2019年の合唱行脚を現地で体験し、それがきっかけで国立音楽大学に進学した学生もいます。合唱や音楽が人を繋ぎ、人生を変える実体験が、彼らがその力を心から信じる理由の一つです。

しかし、交通費・宿泊費は一人あたりおよそ4万円にも上ります。物価高騰が続く昨今、学生にとってこれは大きな負担です。合唱や音楽の力を信じ、挑戦する彼らを少しでも後押しするために、今回クラウドファンディングを通じて広くご支援を募ることといたしました。

本年の合唱行脚メンバーたち

クラウドファンディングの第一目標金額は300万円。皆様からのご支援によって、1人当たり2〜3万円の自己負担金を軽減することができます。

学生の夢と子どもたちの笑顔を繋ぐ挑戦に、どうぞ皆さまからのあたたかいご支援をお願いします。

高崎 優美

高崎 優美

「合唱行脚 Rebirth」実行委員長 音楽教育専修4年

私は福島県いわき市の出身です。

国立音楽大学への進学を志したきっかけは、2019年、高校1年生の時に、音大の先輩たちが「合唱行脚」としていわきを訪れ、演奏を届けてくださったことです。目の前で聴いた合唱の迫力に圧倒されたことを、今でもはっきりと覚えています。

その場にいた先輩方の音楽に心を揺さぶられ、私もこんなふうに音楽を学びたい、一緒に音楽をしたい――そんな思いが芽生え、東京に向かいました。

今回、相馬で初演する《いま ここ》という作品は、私が高校時代に音楽を学び、担任の教諭でもあった阿部安弘先生による合唱曲です。

先生の作品を、福島の地で、そして自分が音楽に心を動かされた「合唱行脚」という形で届けられることを、とても嬉しく、光栄に思っています。相馬の地に、そしてそこに暮らす皆さんに、音楽の力をまっすぐに届けるために、どうかご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

日野 歩実

日野 歩実

「合唱行脚 Rebirth」副委員長 音楽教育専修3年

今回、合唱行脚をさせていただく福島県相馬市は、私が住んでいたことのある思い出の地です。その思い出の地で大学の仲間と共に合唱をさせていただくとは夢にも思っていませんでした。

2011年に発生した東日本大震災。決して忘れてはいけない災害で、相馬は甚大な被害を受けた場所でもあります。私もこの場所で被災した1人です。

相馬の方々は、「またあの頃の日常に戻れるように」という思いで復興のためにたくさんの涙を流し、たくさんの涙を拭い、懸命に上を向き前に進まれました。その時のことを風化させてはいけない、伝えていかなくてはいけない、そのことを念頭におきながら練習に励んでいます。相馬に住んでいる多くの方々に私たちの音楽が届くように頑張ります。

皆様のご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

クラウドファンディング概要

目標金額:

第一目標金額 300万円

ご寄付の使い道:

プロジェクト「合唱行脚 Rebirth~towards next new generation~」実施の費用として(福島県相馬市の小学校・中学校・高等学校でのコンサートや合唱指導、市民会館での公演を通じた交流の実践)

(詳細)

– バス移動費 / 国立音楽大学〜福島(往復/56名分) :約80万円

– 宿泊費 / 福島県内の2泊(56名分) : 約100万円

– 撮影費・運営費 / ドキュメンタリー撮影・現地調整など: 約20万円

– 冊子作成費 / ドキュメンタリーの冊子作成(1000部) : 約30万円

– そのほかクラウドファンディング手数料・諸経費

※本プロジェクトはAll in方式のため、支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、必要金額分を自己負担するなどして、必ず上記の実施内容の通り実行いたします。

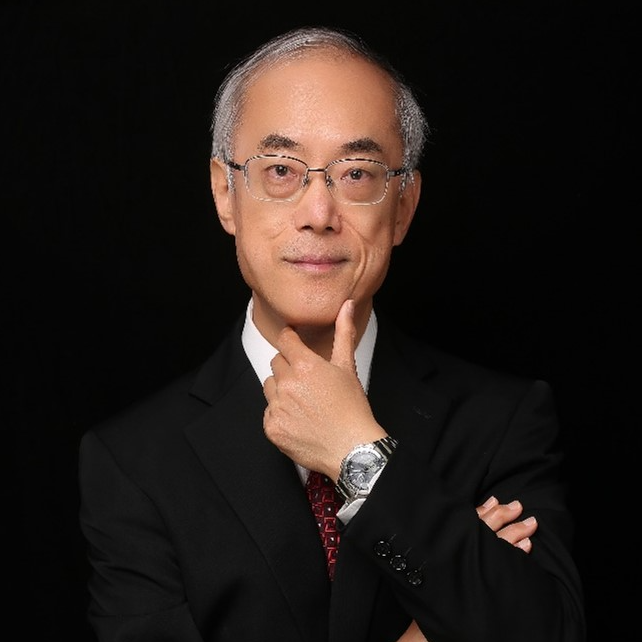

菅野 正美 先生

半世紀以上も前、私が学生の頃、国立音楽大学教育音楽科の大切な行事の一つとなっていたのがこの「合唱行脚」です。一年をかけて教育科の先生方や仲間と共に磨き上げてきた合唱を、全国の子供たちの前で披露し、その演奏を聴いた児童生徒の輝く瞳と大きな拍手は、今も感動の思い出として熱く心に蘇ります。そして、この活動が私の音楽人生の礎となっていることは間違いありません。

この「行脚」が母校創立100周年事業として、本県相馬市で復活される運びとなりました。なんと嬉しいことでしょう! 全国の行脚OBOGの喜びはいかばかりか。そして、来県される56名の音楽教育専修の学生がここで得るであろう「感動の宝物」を思うと、今から胸が高鳴ります。部活動の地域展開が進む中、行脚Rebirthに触れた子供たちの心に、合唱への憧れの炎が灯り、音楽を愛する仲間が増えることを切に願っています。

この事業の成功のためにクラウドファンディングが開始されます。次の日本の音楽教育者を目指す学生の心に「感動の宝物」を贈るために、皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。

卒業年:1978年

全日本合唱連盟副理事長・福島県合唱連盟理事長・国立音楽大学福島県同調会長

武田 雅博 先生

合唱の指導・指揮を仕事にして50年になります。その間、常に通奏低音のように私の中に流れ続けているのが、学生時代に体験した「合唱行脚」です。

膨大な数のアウトリーチ活動の実践の中から完成されたのが、合唱行脚という名の「児童・生徒のための合唱教室の構成・演出・指導法」でした。そして、この合唱行脚を体験し学んだ学生たちが、社会に出てそれぞれの音楽教育の現場でどれほど素晴らしい実績を上げてきたかは、皆様の知るところです。

この度の合唱行脚の復活を、嬉しく、頼もしく、大いに期待をしています!合唱行脚を体験されたOB・OGの皆様には、これから育つ若い学生たちの「新しい合唱行脚活動」へのご支援を、心よりお願い申し上げます。

卒業年:1977年

合唱指揮者/NHK Eテレ「合唱スーパー教室」講師、国立音楽大学附属小学校・中学校・高等学校、各非常勤講師を歴任。

山本 幸正 先生

私が国立音楽大学に在職した10年間の最後、2019年に、大学のご支援をいただき、30年ぶりの合唱行脚が実現しました。いまこうして100周年の節目を迎え、新たな合唱行脚が始動します。

合唱を通して子どもたちと交流し、合唱・音楽の素晴らしさを子どもたちに伝え、学生も指導力を身に付け成長する。このようなかけがえのない経験を参加する学生に心置きなくしていただくために、クラウドファンディングが開始されました。

合唱アウトリーチ活動によって、合唱・音楽に出会った子どもたちが、国立音楽大学に帰ってきます。子どもも学校も地域も、福島県も、国立音楽大学も、元気になります。皆様のご支援を、どうかよろしくお願い申し上げます。

元国立音楽大学教授(2010年~2020年)・日本コダーイ協会副会長

高浪 晋一 先生

私も、学生時代の「合唱行脚」での活動、また国音教員時代の「どじょっこ合唱団」での学生たちとの訪問演奏活動を通し、多くを学び、数々の素晴らしい体験をした者の一人です。OBとしてこの活動の再開を喜び、心より応援します。

音楽・合唱は生き物です。理論や訓練の場を飛び出して、人との関わりの中で実践をたくさん重ねることは、学生たちのこれからの音楽人生にとってとても大切なことだと思います。今回のこのプロジェクトでの経験も、参加した学生たちに、きっと大きな賜物をもたらすことでしょう。

後輩たちが安心してこの活動に参加できるために、このクラウドファンディングへ、OB・OGの方々はもちろん、多くのみなさまの温かいご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。この活動が、これからも継続してゆくことを期待しつつ…!

卒業年:1963年

国立音楽大学教育音楽科を卒業後、同大学専攻科1965年修了。国立音楽大学元助教授

藤沢 章彦先生

この度、音楽教育専修の先生、学生のみなさんの意気が盛り上がって、かつての「合唱行脚」の復活が実現するとのこと、誠に懐かしく、うれしく、心から応援いたします。

合唱行脚ということばに接したのは、私が長野県の小学生か中学生の頃で、当時岡本敏明先生と、一緒に同行して指導されていた小山章三先生のお名前は存じております。

その後、多様な情報メディアが発達するようになり、平成に入ると「行脚」はなくなってしまいましたが、人と人が直接顔を合わせ、心を通わせながら歌い、聴き、幸せな音楽の時間を共有することは、今日の社会ではむしろ必要な状況になっていると思います。復活を心から喜びたいと思います。

新しい、より良い「行脚」を模索し、実行してくださる学生及び関係者・担当者の皆さんの熱意と、受け入れてくださる相馬市の学校関係者に、心からのエールと感謝を捧げます。

同調会の皆様から、あたたかいご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

卒業年:1969年

国立音楽大学同調会副会長・音楽教育専修担当教授・音楽鑑賞振興財団理事

玉井 秀子 先生

岡本敏明先生が「合唱の喜び楽しみ」「実践的教育」という考えで始められた合唱行脚が、この度、福島の学校の先生方のご尽力で実施されると伺い、50数年前、岡本先生在職時の最後の行脚にご一緒した学生の一人として大変嬉しく思います。

当時、昼間は学校をめぐり、夜は一般の公演を行い、ステージでは指揮を担当するなどハードでしたが、子供たちの笑顔に喜びを感じ音楽教育の原点に触れることができました。

今は学校や学生の置かれている環境が変わり、合唱行脚を実施するのも大変だと思いますが、このような活動をぜひ今後とも続けてほしいと願い、応援させていただきます。今回の趣旨をご理解いただき、多くの皆様のご支援をお願い申し上げます。

卒業年:1972年

元三鷹第六小学校音楽専科・混声女声合唱団に所属及び伴奏者として活動。

千田 鉄男 先生

在学中、私は3年間行脚合唱団に所属し、2年間は学生指揮を務めました。毎年2週間くらい各地の小・中・高校を訪問し、1日3回ほどの公演を通して、子供たちの反応を見ながら、どのような音楽が心に響くのかを実感として学びました。教育実習とは異なる形で、子供たちと接する貴重な機会となりました。

合唱行脚の伝統は、国立音大音楽教育専修の各学年合唱団の活動に受け継がれて、私が勤務している東大和市立第二小学校でも、毎年、学生たちが素敵な合唱活動を実施しています。私も行脚の経験を活かし、指導している東大和少年少女合唱団で「どじょっこふなっこ」や「森へ行きましょう」など、昔ながらの名曲を取り入れ、合唱の楽しさを次世代に伝えています。演奏会の最後には、自作の「さよならまた会いましょう」を歌いながら客席に降りるなど、行脚合唱団の伝統も引き継いでいます。

今、新しい時代にふさわしい合唱行脚が生まれようとしています。私たち先輩も応援しようじゃありませんか!

卒業年:1976年

東大和少年少女合唱団代表、東京女子体育短期大学非常勤講師、リコーダー・アンサンブル・ブルーメン主宰、また教育音楽学科第1類卒業後、現在まで東京都の公立小学校で音楽を教えている。

岩本 達明 先生

「合唱の国立」という言葉は、「合唱行脚」から生まれたのではないかと思います。

私の大学生の頃は、行脚の先輩とともに、地域の児童合唱団やおかあさんコーラスの活動に明け暮れました。そして、行脚のリーダーをされていた先輩が初代教諭を務められ、校歌を岡本敏明先生に作曲依頼された学校に、私は3代目音楽科教諭として着任しました。音楽を専門とする神奈川県立弥栄高校(現・相模原弥栄高校)に勤めた時もまた、行脚の先輩の後任でした。まさしく「アマチュア音楽界や教育音楽の現場を牽引してきたのは合唱行脚である」と言っても、過言ではありません。

くにおん100周年を機に、合唱行脚が復活し、東日本大震災で被災した福島県を訪問することは、喜ばしく、心からお祝いを申し上げ、これからの時代を背負う若者たちを精一杯応援したいと思います。どうぞ、皆様方のご支援ご協力を、何卒宜しくお願いいたします。

卒業年:1977年

合唱指揮者・神奈川県合唱連盟理事長/『合唱エクササイズ リトミック編 YANPA METHOD 1~3巻』(カワイ出版)、『やんぱ先生の 楽しい音楽!』(音楽之友社)の著者。高校の音楽教科書の執筆者(音楽之友社)。

太宰 信也 先生

38年間中学校の音楽教師として務めた私の授業の根底にあったのは、この行脚合唱団での学びでした。行脚合唱団の活動はまさしく「理論と実践」の両輪、赴任先の校内音楽教室に行脚合唱団を招聘し、生徒の喜ぶ様子を目の当たりにしました。その後、千葉市の小中の音楽教師に声をかけ、行脚の精神による千葉市教職員合唱団「夢と虹」を組織、年に1回開催の「夢と虹のコンサート」は今年で30回目、毎回リピーターで会場が満席となっています。

私の手元には、1988年に勤務していた千葉大附属中でのコンサートが最後の映像として残っています。その後、活動が中止となり再開を望んでおりましたが残念ながら叶いませんでした。それだけに、今回の復活劇は、行脚合唱団に身を置いたすべての方々の胸を熱くすることでしょう。若い学生による令和の合唱行脚に、多くの皆様のご支援をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます!

卒業年:1979年

千葉市アフタースクール統括責任者・千葉市吹奏楽連盟会長・国立音楽大学千葉県同調会会長/これまでに公民館館長・保育園園長・国立音楽大学非常勤講師・淑徳大学兼任講師・国立音楽大学代議員を歴任。

税制上の優遇措置について

当大学にご寄付いただきました金額は、税制上の優遇措置を受けることができます。

寄付者が個人の場合

1)所得税の寄付金控除

寄付金控除には「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、確定申告の際にはいずれか一方の制度を選択していただきます。

【税額控除】(寄付金額-2,000円)×40%=所得税控除額

寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。(控除額の上限は所得税額の25%)

【所得控除】(寄付金額-2,000円)=所得控除額

寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を所得(課税所得金額)から控除できます。

2)個人住民税の寄付金控除

学校法人国立音楽大学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県(東京都)・市区町村(立川市)にお住いの方は、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。

東京都:(寄付金額-2,000円)×4%に相当する額

立川市:(寄付金額-2,000円)×6%に相当する額

所得税及び個人住民税の優遇措置を受ける場合は、確定申告を行ってください。確定申告の際は、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しまたは税額控除に係る証明書写しを提出してください。

寄付者が法人の場合

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠にて、同額まで損金算入が認められます。

{(資本金額×事業年度月数/12ヶ月×0.375%)+(寄付金支出前の所得金額×6.25%)}×50%

寄付金の損金算入は、本法人の発行する領収証と特定公益増進法人の証明書写しにより認められます。

寄付金受領証明書の発行について

寄付金受領証明書はREADYFOR株式会社を通じて寄付金が国立音楽大学に入金された日付で発行いたします。国立音楽大学への入金は募集終了後の翌々月になりますので、税制上の優遇措置をお考えの方は対象となる年にご注意ください。

※今回のプロジェクトにおいては、寄付金領収証明書の日付は、2026年1月の日付になります。送付時期は2026年2月を予定しております。

ご留意事項

●ご寄付確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

●天災や社会情勢の変化により、万が一予定していた活動が行えなくなった場合にも、いただいたご支援は準備、キャンセル費としてかかった費用に充当し、ご支援金の返金はおこないませんのでご了承ください。

●寄付金領収書の名義・発送先は、原則としてご寄付時に入力いただいたお届け先の宛名と住所となります。

●本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、こちらのページの「命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

●支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトの活動報告やSNS等発信などに利用させていただく場合があります。

●各種個別の日程調整が発生するリターンについて、調整の都合上、ご要望には沿えない場合がございますので予めご了承ください。

●その他ご寄付方法に関するご質問は、こちらをご覧ください。

![佐田真由美47歳、水着で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」「理想的」ハワイで健康的なオーラ全開 – Ameba News [アメーバニュース] Ameba TOPへ](https://www.magmoe.com/wp-content/uploads/2025/08/ZGY2OTMwYjktNzBiZi00OWNmLTk0NzItYzI0MWVmMjRmZTM5.jpeg)