モーツァルトを思わせる衣装で演奏する、発表会の舞台作りに関わった大人たち=3月、和歌山県九度山町

モーツァルトを思わせる衣装で演奏する、発表会の舞台作りに関わった大人たち=3月、和歌山県九度山町

和歌山県九度山町の山奥、かつて幼稚園だった場所でこの春「山の小さな音楽祭」が開かれた。演奏者は大阪府のピアノ教室の子どもたち。生徒数が少なく、発表会を諦めていたが「体験格差をなくしたい」と講師の辻本春菜さん(32)らが実現させた。成功の裏にあったのは、発表会を音楽祭にする発想だ。(共同通信=塚田晴菜)

「はるちゃん音楽教室」を運営する辻本さんは、ピアノ専攻の芸術大生の時から講師を始め、ピアノの購入や送迎の難しさを理由に習うのを諦める家庭が多いと気付いた。自身も家にピアノがなかったことから「諦めてほしくない」とキーボードを持参し、訪問型のレッスンを続けてきた。

しかし、少子化も背景に生徒数は10人に満たず、発表会で使うホールを借りる費用などを準備するのは難しい。中学生でピアノをやめてしまう生徒が多く、発表会を経験させてあげたいという思いが強まっていた。

そこで、知人の同府和泉市でデザイン会社を経営する亀崎唯史さん(45)に相談。地域に貢献できる形にしようと、少子化によって各地で増える廃校の利用を思いつき、アイデアや工夫次第で「できるかもしれない」と考えるようになった。

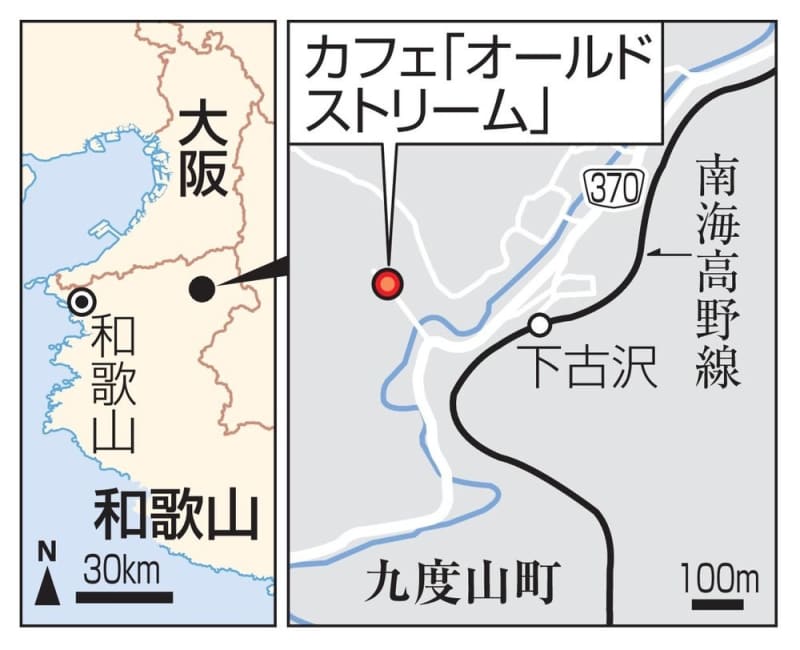

多くの教育委員会に連絡した末、九度山町の幼稚園跡のカフェ「オールドストリーム」を紹介された。音響や舞台は知り合いや交流サイト(SNS)を通し、2人に共感した専門の業者が担い、昨年、今年と2年連続で開催が実現した。

子ども7人の舞台に150人もの大人が関わった。モーツァルトを思わせる衣装で演奏し、会場を盛り上げる人も。音楽祭のように誰でも立ち寄り楽しめる仕立てで、100人ほどの観客が集まった。出演した同府貝塚市の小学6年田中花音さんは「友達に聞いた発表会とは違う雰囲気が好き」と笑顔で話した。

辻本さんは「ピアノをやりたい子にどんどん音楽の楽しさを伝えていきたい」と意気込む。今後は、全国各地の小規模教室が互いに情報共有したり、共同で発表会を開いたりできる環境をつくっていくつもりだ。

◎体験格差

家庭の経済状況や住む地域などにより、学校以外の時間で音楽やスポーツの習い事、キャンプや博物館を訪れるといった体験に差が生じること。親の体験機会の有無も影響する。公益社団法人「チャンス・フォー・チルドレン」によると、世帯年収300万円未満の家庭の子どもに「体験」がない割合は、600万円以上の世帯と比較し、2.6倍高い。

発表会が行われた幼稚園跡地でポーズをとる辻本春菜さん(左)と亀崎唯史さん=3月、和歌山県九度山町

発表会が行われた幼稚園跡地でポーズをとる辻本春菜さん(左)と亀崎唯史さん=3月、和歌山県九度山町 カフェ「オールドストリーム」

カフェ「オールドストリーム」

![[名古屋「IGアリーナ」内覧レポート、ドコモが目指す“通信×スポーツ/エンタメ”] – ケータイ Watch [名古屋「IGアリーナ」内覧レポート、ドコモが目指す“通信×スポーツ/エンタメ”] - ケータイ Watch](https://www.magmoe.com/wp-content/uploads/2025/05/1747593700_02-300x200.jpg)