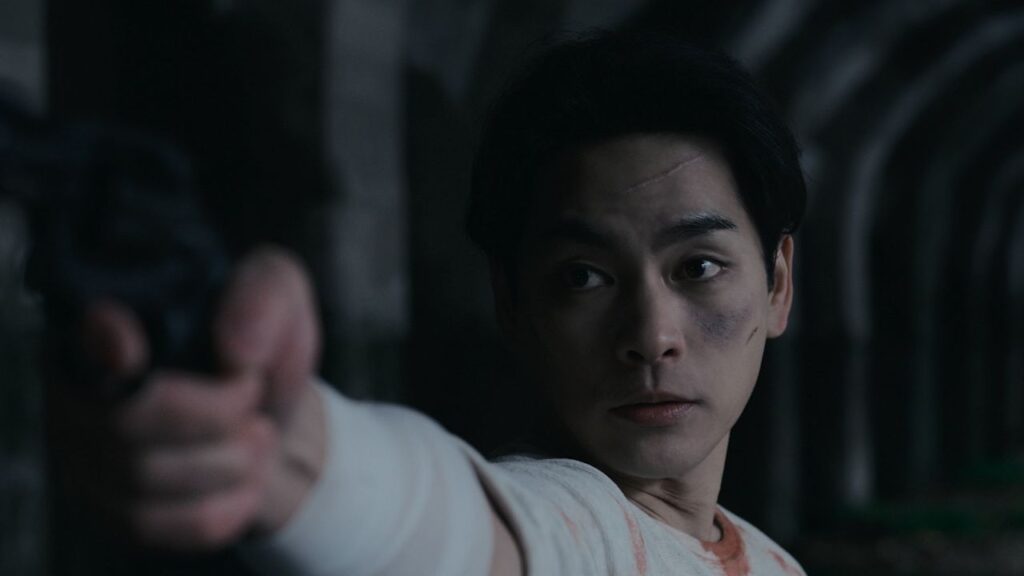

後藤家は、なぜ自分たちの伝統を信じてやまず、また大悟はなぜ彼らと闘うことにこだわるのか。それぞれにとっての理由があるのだと山本は指摘したうえで、「自分たちが本当に守りたいものとは何なのかを深く追求した作品といえます。とんでもない原作だと思います」と語る。原作が本当に伝えたいことを脚本に落とし込み、映像化する価値を見出したというわけだ。

© 2025 Disney

原作が伝えていたこと

のどかな日本の原風景が広がりながらも閉鎖的な「供花村」という原作の舞台にも、大江と山本は意味を見出した。「日本だけでなく、世界中に閉鎖的な村社会は存在します」と大江が指摘する通り、村社会そのものは日本独自のものではない。

一方で、島国という環境が日本の特殊性をつくり出し、「日本人の特性や日本の文化には、“異物”を容易には受け入れないというある種の陰鬱さが備わっているかもしれません」とも、山本は指摘する。ドラマで意図的には表現していなかったというが、原作が伝えていた「閉じたままの社会は存続しにくい」という主張こそが重要なポイントだ。

物語においては、主人公の大悟が赴任先の供花村に現れることで、必然的に村が“こじ開けられていく”ことになる。「それが村にとって最善の道だったのかどうか、どう思うのかは人ぞれぞれだと思う」と山本は前置きしたうえで、次のように語る。「閉じたまま永久に変わらないものはない。アップデートしていくことが必要であると個人的には思っています」

また、大悟が供花村の狂気じみた風習に立ち向かう過程で、娘のましろ(志水心音)と関連する過去の事件のトラウマがフラッシュバックする場面の描き方は、大江と山本がこだわったことのひとつだった。このときの大悟の心理状態の表現について、山本は映画『羊たちの沈黙』との類似点を挙げる。『羊たちの沈黙』では、主人公のFBI訓練生であるクラリスが、連続殺人犯で精神科医でもあるハンニバル・レクター博士と対峙する場面が印象的だ。

「レクター博士は、ぼくらがとうてい理解できないような人物像です。目の前にいたら逃げ出したくなるような存在ですが、ヒロインのクラリスと語り合い、彼女の過去のトラウマまで解放させます。不思議とその行為が魅力的に映るおもしろさがあると思います」と、山本は持論を展開する。それを踏まえて、ドラマ「ガンニバル」においても、閉ざされた心の傷が解放されていくプロセスを見どころのひとつにしたのだという。このシーンには、実写の人間ドラマを描くことに長けた大江と山本らしさが表れているともいえる。

© 2025 Disney

世界的に支持が広がった理由

価値観や文化などの違いから摩擦や分断が起こりやすい、いまの時代の空気感が作品に取り入れられていることも、世界的に支持が広がった理由といえる。実際に山本も、価値観のぶつかり合いを描く内容は、図らずとも世の中の「分断社会を反映している」と語る。