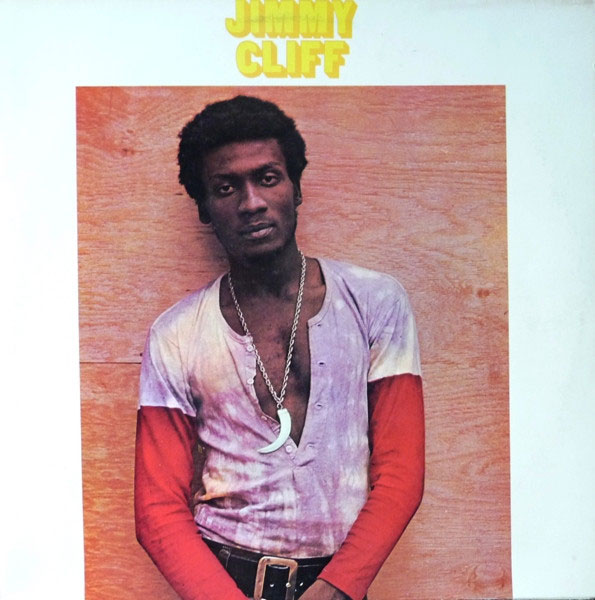

ジミー・クリフはボブ・マーリーと並ぶ輝度をもったレゲエ・アイコンだった。とはいえ、そもそもマーリーの最初のオーディションをアレンジしたのがクリフだったのであり、先に世界的なレゲエ・スターとなったのもクリフだ。そして2025年11月24日、肺炎によって81歳で亡くなったジミー・クリフは、36歳で没したボブ・マーリーより遥かに長い間スターダムに君臨したのだ。その意味で、彼こそがレゲエ界最大のインターナショナル・スターである。

そのクリフの名を挙げて多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、1972年のカルト・ムーヴィ『ハーダー・ゼイ・カム(The Harder They Come)』で彼が演じたアイヴァン・マーティンのイメージだろう。キングストンのゲットーから這い上がってスター歌手になることを夢見る青年が、音楽業界からは搾取され、警察からは虐待され、遂には八方塞がりの窮地に陥ってしまう過程は何度観返しても胸が締め付けられる。あの主人公アイヴァンは、社会的弱者が抱く希望と反骨精神の永遠なる権化として、その同名主題歌 “The Harder They Come” の:

I’d rather be a free man in my grave Than living as a puppet or a slave

操り人形や奴隷として生きるくらいなら、墓の中で自由な人間でいたい

というラインに要約されるあの映画の精神と共に生き続けている。アイヴァンがスタジオ(ダイナミック・サウンズ)で、胸に大きな黄色い星がついた長袖Tシャツを着て、腕でリズムをとりながら同曲を歌うシーンは純粋で、ゆえに痛々しく、強烈にかっこいい。

さらにマーリーとの対比で言えば、70年代のルーツ・レゲエ期におけるクリフの独自性ははっきりと際立っていた。レゲエ・ミュージックとラスタファリアニズムの関連性が強固なものになってくるあの時代に、クリフは直接的なラスタファリアン・ミュージックを(おそらく一切)歌わなかったという意味においてである。そこには彼の宗教観が関係しているのだが、彼はもともとクリスチャンで、一時はラスタファリアニズムに傾倒したものの、70年代後半のルーツ・レゲエ全盛期にイスラムに転向し、のちに最終的に宗教全般を “見切った” ――という表現が適切か自信がないが――かのスタンスを取った。原理主義的な執着からは相当かけ離れているその好奇心と柔軟性、いわゆるオープンマインデッドな性格が、聴き手を選ばない彼の音楽性に通じている。

その歌詞の題材も、卑近な出来事よりも、より広い外側=マスに向けた普遍性の高いトピックが主体だった。例えばジャマイカが誇る路上音楽文化の一大培養装置だった《ステューディオ・ワン》のアーティストが街角のルード・ボーイ、フーリガンやギャングについて歌っているときに、クリフは訛りのない綺麗な英語でヴィエトナム戦争をテーマにするような違いがあった――そしてクリフは知る限りその《ステューディオ・ワン》に一曲も録音していないし、その商売敵《トレジャー・アイル》からも正式リリースはないはずだ。要するに、ストリート臭が希薄で、ひとり超然とした意識高い系といったところか、前掲 “The Harder They Come” はもちろん、“You Can Get It If You Really Want” “Many Rivers to Cross” “Wonderful World, Beautiful People” “Hard Road to Travel” などの代表曲はどれも精神性が高く啓発的でユニヴァーサルなメッセージだ。ローカル・ギャングや暴力やストリートのいざこざを扱うのではなく、抵抗や反逆精神、社会的苦難、社会的不正といったテーマを、誰もが自分自身に引き寄せて聴けるレトリックを用いながらポジティヴに昇華させる手法を好んだのである――もちろんボブ・ディランが、最も偉大なプロテスト・ソングのひとつだと絶賛した “Vietnam” のように、戦争の悲惨を簡潔にえぐり出し、こちらをただただ陰鬱にさせる曲もあるにせよ。……ところが、不釣り合いにもあの曲のメロディは明るく、ビートは軽快なのであり、その人々の耳を惹く見事なテクニックにも舌を巻いたものだ。

もう一点、彼がジャマイカのレゲエ・ミュージシャンとして特異なのは、ダブにまるで興味を抱かなかった点である。乱暴に言えば、彼は音響と内省的メディテイションに没入する趣味がなかった。外側に向けてメッセージを発することがすべて。常にそういう人だったのだと思う。

そうしたメッセージを伝える媒介手段として、クリフは早い時代からポピュラー音楽のスタイルを果敢に取り入れた。そのスタンスは80年代により顕著となり、彼の音楽はほぼ完全にゲットー・ミュージック、ストリート・ダンスの文化を離れ、ポップ、ソウル、ファンク、ディスコからブラジル音楽、アフリカ音楽まで取り入れたグローバルかつクロスオーヴァーなものになっていく。その “ワールドワイドに大衆寄り” なスタイルによって、ジミー・クリフはレゲエ/ジャマイカ音楽を世界に広めたパイオニアとなり、同時に純粋主義のレゲエ愛好家を相手にしない存在になったという側面も確実にあろう。1992年、『ニュー・ヨーク・タイムズ』はクリフのニュー・ヨークのショウの評文で、その音楽性をいみじくも〈アリーナ・レゲエ〉と表現した。噛み砕けば〈大規模コンサート・ホールを “一般客” で一杯にできる、国際市場を意識した大衆向けレゲエ〉というニュアンスだろうが、そこに揶揄はないのである。ジミー・クリフもボブ・マーリーも1970年代から世界中の大きなホールでショウを行なったにせよ、マーリーの音楽に〈アリーナ・レゲエ〉という表現は馴染まず、それはまさしくクリフならではのキャラクターと功績を見事に集約させた表現のように感じるのだ――そう呼ばれる音楽性を、好む好まないは別問題として。

ジャンルレスなポップ・スターと化したクリフは、1990年代にまさにその面目躍如たる世界的ヒットを記録する。そう、93年のジャマイカのボブスレー・コメディ映画『クール・ランニング(Cool Runnings)』のために歌った “I Can See Clearly Now” だ。アメリカにレゲエを広めた立役者ジョニー・ナッシュの曲を、本家よりも遥かにキャッチーに提示したそれは、彼のアメリカにおけるシングルで最も上位のチャート成績を記録、これまた世界的に愛される彼の代表曲のひとつとなった。そうしたポップな側面が脚光を浴びつつも、同時にブルース・スプリングスティーンが好んでカヴァーし、彼のファンに人気の高い “Trapped” ――絶望の中でも自由を求めて闘い続ける人間の歌だ――のように硬派なメッセンジャーとしてのクリフも、また別のクラスタから最後まで並行して愛され続けた。

グラミーは、『Cliff Hanger』(1984年)と『Rebirth』(2012年)で二度受賞している。2010年にはロックの殿堂(ロック・アンド・ロール・オヴ・フェイム)入りを果たしたが、それもボブ・マーリーに続く二人目であり、過去殿堂入りしたレゲエ・ミュージシャンは二人以外にいない。本国ジャマイカでは《メリット》勲章を授与されたが、これもマーリーと並ぶ栄誉だ。

ロックの殿堂入りから二年後、グラミーを獲ったアルバム『Rebirth』は、米パンク・バンド:ランシドのティム・アームストロングと組んで、1960~70年代のスタイルやサウンドに力強く回帰した快作だった。ザ・クラッシュのポール・シムノンが “The Guns of Brixton” の歌詞で『ハーダー・ゼイ・カム』のアイヴァンに言及したからだろう、そこではクリフがそのクラッシュ・ナンバーをお返しでカヴァーしていた。22年の遺作『Refugees(難民たち)』も、まさしく現在の地球が耳を傾けるべきタイムリーな表題曲のほか、“Security” “We Want Justice” “Racism” と言った世相を反映したメッセージ・ソングが並んだ。この晩年の二作は『ハーダー・ゼイ・カム』の頃のクリフをまたしても強く回想させた。いろいろやってきたけど、最後にまたここに戻ってきた、というところだろうか。

妻さんがインスタグラムにポストしたクリフ逝去のお知らせでは、「passed away」の代わりに「crossed over」という表現が使われていた。クリフ自身、2020年に盟友トゥーツ・ヒバート(トゥーツ&ザ・メイタルズ)が他界した際の『ローリング・ストーン』誌へのコメントでその表現について語っている――我々(ジャメイカン)は “pass away(この世から消え去る)” とは言わず “cross over(境界の向こうへ行く)” と言うのです、と。存在の別のサイドに行くだけで、死というものは存在しない。その後、魂はより高次のレヴェルへ上昇するのだと。

1944年7月30日、ジャマイカはセイント・ジェイムズ教区にジェイムズ・チェンバースとして生まれた彼は、克服するべき状況のメタファーとしてクリフ(崖)という芸名を選んだ。そして、まさに崖から這い上がり、何も視界を遮ることのない頂から世界を見渡したのち、またアイヴァンに戻ってきたと思ったら、今度は存在のまた別の面に移行したのだ。これはむしろ成就なのではないか? そう思いながら聴くクリフの歌声が、いつにも増して一層すがすがしい。