歌舞伎俳優の片岡亀蔵さんが11月24日に亡くなった。未明、知人宅で火事に遭ったという。音楽や映画とともに美術が好きだった亀蔵さん。「美術展ナビ」では連載企画「亀蔵meets」の取材で、担当記者だった私は、毎月のように様々な展覧会をご一緒した。2023年3月掲載の初回から通算29回。様々な現場を通じて垣間見えた亀蔵さんの素顔――。「亀蔵meets」で取材した写真の数々とともに、亀蔵さんご自身の言葉を交えながら、その人柄を振り返る。(文・田中聡、写真・青山謙太郎)

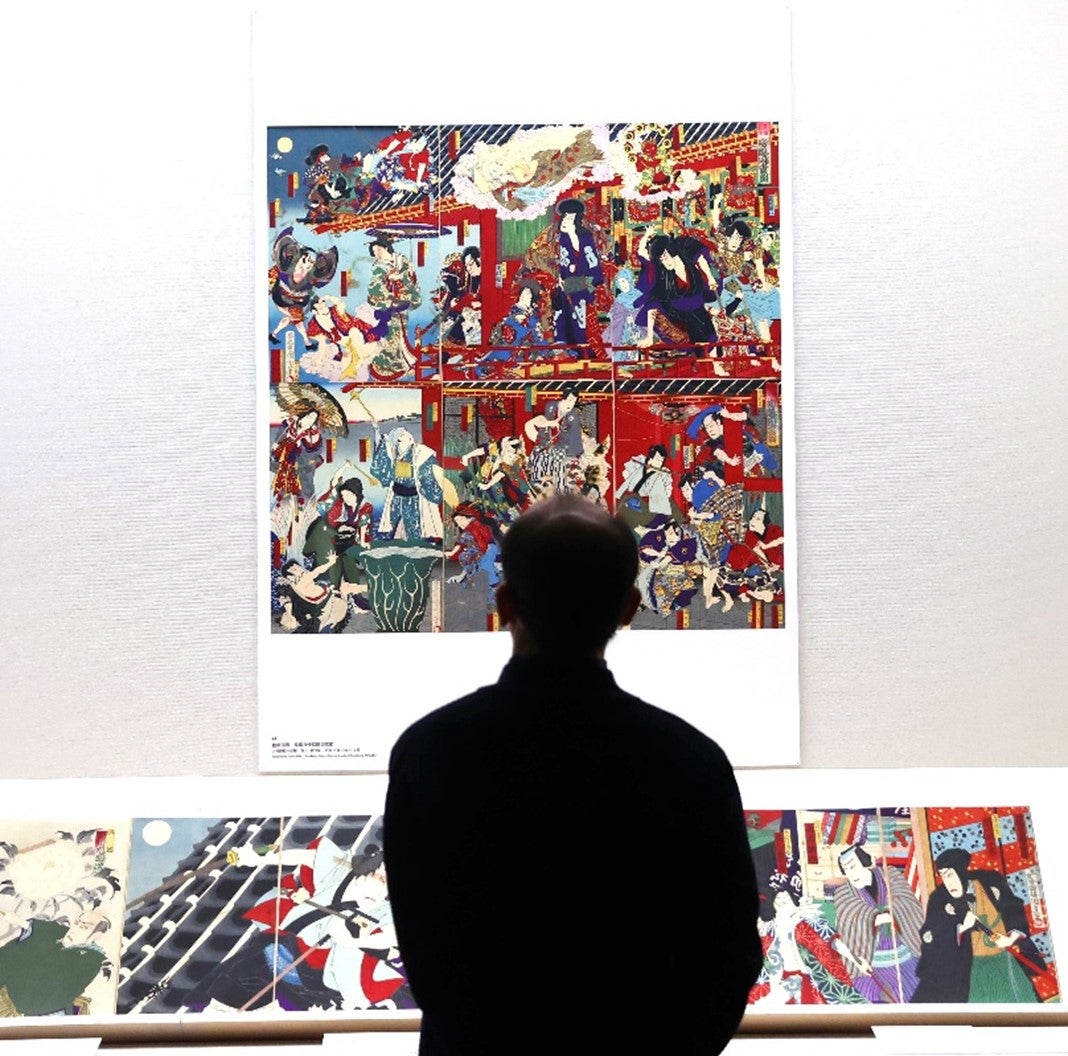

「亀蔵meets」の1回目は、三菱一号館美術館の「芳幾・芳年展」だった(2023年2月)

「亀蔵meets」の1回目は、三菱一号館美術館の「芳幾・芳年展」だった(2023年2月)

「亀蔵meets」③、あべのハルカス美術館の「絵金展」での亀蔵さん(2023年5月)

「亀蔵meets」③、あべのハルカス美術館の「絵金展」での亀蔵さん(2023年5月)

役柄の幅の広さに惹かれる

「歌舞伎俳優・片岡亀蔵」を知ったのは、もう四半世紀も前、筆者が演劇担当記者だったころである。『野田版 研辰の討たれ』のからくり人形、『狐狸狐狸ばなし』の牛娘おそめ、『法界坊』の番頭正八・・・・・・中村勘三郎さんや中村福助さんといったスターの間に入って、短い出番でも印象に残るコメディーリリーフ的な怪演が、最初はとても印象的だった。でも、長く舞台に触れているうちに、「それだけが亀蔵さんの芸ではない」ことも分かってきた。『寺子屋』の春藤玄蕃、『仮名手本忠臣蔵 七段目』の九太夫など、古典演目でも確固たる存在感があったからだ。義太夫狂言でも世話物でも、憎ったらしい悪役も、鯔背な江戸っ子も、死体や人形など「人間以外」の役も出来る。演じられる役柄の幅が実に広い名脇役だったのである。

アート全般に造詣深く

そういう亀蔵さんの芝居に惹かれ、何度か一対一でインタビューをさせて頂いた。そこで知ったのが、音楽、映画、美術など、幅広いジャンルの「アート」への関心と、それらへの造詣の深さだった。ゾンビ映画が好きで、洋楽の知識も豊富。美術館には「年間60回は通っている」という。時を経て「美術展ナビ」の担当になった時、思いついたのが「亀蔵さんならではの『美術散歩』の企画ができないか」ということ。歌舞伎座宣伝部を通じてコンタクトを取り、ご本人の快諾を得て始まったのが「亀蔵meets」だった。

亀蔵さんが好きだったのはファインアートだけではなかった。立川のPLAY! MUSEUMの「オバケ?」展のような「参加型」の展示もお好みだった(2024年8月取材)

亀蔵さんが好きだったのはファインアートだけではなかった。立川のPLAY! MUSEUMの「オバケ?」展のような「参加型」の展示もお好みだった(2024年8月取材)

東京・青山の岡本太郎記念館での「ヤノベケンジ:太郎と猫と太陽と」を訪れた亀蔵さん(2024年10月)

東京・青山の岡本太郎記念館での「ヤノベケンジ:太郎と猫と太陽と」を訪れた亀蔵さん(2024年10月)

鑑賞の基本は「自分の眼で見て面白いかどうか」

亀蔵さんが美術館通いを始めたのは20年ほど前からだったという。

「有り難いことに役者としての仕事が増えてきて、なかなか自分の時間が取れなくなってきた。映画館に行こうにも、上映時間と空き時間がなかなか一致しない。喫茶店で煙草をふかしているのもどうかなあ、と考えた時、『これなら』と思いついたのが美術展に行くことだったんです」(「亀蔵meets」①三菱一号館美術館「芳幾・芳年展」編より)

上映時間が決まっている映画と違い、美術館なら「自分の好きな時間に行って、好きなだけその場所にいることができる」。舞台で共演した先輩俳優の米倉斉加年さんに「君もアートに触れた方がいい」と言われたことも、「思いつき」を後押ししたそうだ。

そのアート鑑賞の基本は、「自分の眼で見て面白いかどうか」だった。

「例えば、ある料理を食べるとするじゃないですか。一口食べて『おいしい』と思ったら、『これはどこの食材なのか』とか『どんなスパイスを使っているのか』とか、いろんな事を聞きたくなる。最初に食べた料理を『おいしくない』と思ったら、どんな説明を受けても耳に入りませんよね。アートも同じじゃないか、と思うんですよ」(「亀蔵meets」⑥東京都現代美術館「デイヴィッド・ホックニー展」編より)

世間的な評価、美術史的な価値・・・・・・「アタマで考える」事柄よりも「カラダとココロに直接響く」感覚を重視した。「いろいろと見ていくうちに『あれはどうなのか』『この作品はどうして生まれたのか』、そういうことが自然に知りたくなってくる。だから結局は、美術史的な知識も必要になってくるんですけどね。でも、展覧会に行く前に色々と調べて、作品を見ながら『やっぱりそうなのか』なんて思うのは好きじゃない。もっと作品そのものを見ましょうよ、そこから何を感じるかを重視しましょうよ、と思うんです」。亀蔵さんはそう話したものだった。

大の万博好きだった亀蔵さん。その会場をデザインした藤本壮介さんとは、森美術館「藤本壮介の建築:原初・未来・森」の会場で対談もしてもらった(2025年10月)

大の万博好きだった亀蔵さん。その会場をデザインした藤本壮介さんとは、森美術館「藤本壮介の建築:原初・未来・森」の会場で対談もしてもらった(2025年10月)

東京国立博物館「横尾忠則 寒山百得」展の取材では、横尾さんのアトリエで対談を行った(2023年9月)

東京国立博物館「横尾忠則 寒山百得」展の取材では、横尾さんのアトリエで対談を行った(2023年9月)

舞台人ならではの視点

「印象派」から「現代美術」まで、鑑賞するアートは幅広かった。好きだったのは、シンプルなフォルム、ダイナミックな色彩の作品。空間の使い方や画面の構成方法に、亀蔵さんは敏感だった。「子どもの頃から舞台に立っていたからですかね。役者同士の距離感、舞台装置との関係、そういうバランスの善し悪しが自然と身についているのかもしれません」。「大阪万博には9回行った」と笑っていたように、自分のカラダで「体験する」ことも重視していた。

「美術館を訪れてアートに触れる。そうすることに何の損もない、と個人的には思っているんですよ。なぜ、みんなそれをしようとしないのか、ボクには不思議で仕方がない。直に足を運んで自分の目で作品を鑑賞する。スマートフォンでネットの情報に触れたり、ユーチューブを見たりするのでは得られないものが、そこにはあるんです」(「亀蔵meets」②軽井沢安東美術館編より)

足を運んで得た経験、そこで感じた物事は「ココロのタンス」の中に蓄積されていく。芝居で行き詰まった時、新たな挑戦をする時に、そのタンスの引き出しの中にあるモノが必ず手助けしてくれる。基本は大事、だけどそれを膨らます発想も大事。音楽を聴き、映画を見、美術館に通うことは、役者の幅を広げることにつながるのだ。横尾忠則さん、藤本壮介さん、ヨシタケシンスケさん、深堀隆介さん・・・・・・「亀蔵meets」では、たくさんのアーティストと対談していただいた。亀蔵さんの「タンス」の引き出しに、いろいろなモノが詰まっていたからか、どの対談も楽しく、実りの多いものだった。

CREATIVE MUSEUM TOKYO「ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ」の会場で(2025年4月)

CREATIVE MUSEUM TOKYO「ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ」の会場で(2025年4月)

静嘉堂文庫美術館「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」を訪れた亀蔵さん(2025年1月)

静嘉堂文庫美術館「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」を訪れた亀蔵さん(2025年1月)

円熟期の芸、あまりに惜しく

その亀蔵さんは、若い頃、歌舞伎の世界を離れていたことがあるという。

「20歳ぐらいから2、3年、バーのマスターをしていました。子役はもうできないし、大人の役には技術が足りないという中途半端な時期でしたね。一般社会に身を置いて、自分の甘さを反省するといろんなことが分かってきた。そして『やっぱりボクは歌舞伎が好きなんだなあ』と思ったんです。外から歌舞伎を見ることができたおかげで、その後の役者修業も『イヤだ』と思うことがなくなりました。段取りをちゃんとしておく大切さも、水商売の中で覚えました」(「亀蔵meets」⑤千葉市美術館「三沢厚彦 ANIMALS/Multi-dimensions」編より)

ギョロリとした目、面長で立派な「役者顔」。生まれながらの歌舞伎俳優に見える亀蔵さんだが、役者としての道のりは必ずしも順風満帆ではなかったようだ。歌舞伎という独特な世界、その長所と短所を客観的に見て、それでも「ボクはこの世界が好きだ」と言い切っていた。酸いも甘いもかみしめた、いかにも職人のようなたたずまい。その芸は円熟し、世阿弥のいう「まことの花」をまさに咲かせていたところだったように思う。64歳になったばかり。予期せぬ災難とはいえ亀蔵さん、あちらに行くにはちょっと早過ぎはしませんか。心からお悼み申し上げるのである。

歌舞伎座での亀蔵さん。川端龍子の《青獅子》を見る

歌舞伎座での亀蔵さん。川端龍子の《青獅子》を見る