![]()

このBUNGA NETではSNSでの拡散を考えて冒頭の写真は、読み手が一番食いつきそうな1枚を載せることにしている。だが、「京都モダン建築祭2025」の初日となる11月1日は、あまりにも濃厚過ぎて1枚に絞れず、4枚のコラージュにしてみた。これぞ「祭り」。

朝から取材した順に、左から大丸ヴィラ(設計:ウイリアム・メレル・ヴォーリズ)→アンガールズの田中卓志さん(中央)→国立京都国際会館(設計:大谷幸夫)→俳優の常盤貴子さんと建築史家の藤森照信氏だ。抽選漏れした人も多いであろうなか、「メディア兼東京建築祭実行委員」の特権で、おいしいところばかり見に行って本当に申し訳ない!(写真:宮沢洋、以下も)

朝から取材した順に、左から大丸ヴィラ(設計:ウイリアム・メレル・ヴォーリズ)→アンガールズの田中卓志さん(中央)→国立京都国際会館(設計:大谷幸夫)→俳優の常盤貴子さんと建築史家の藤森照信氏だ。抽選漏れした人も多いであろうなか、「メディア兼東京建築祭実行委員」の特権で、おいしいところばかり見に行って本当に申し訳ない!(写真:宮沢洋、以下も)

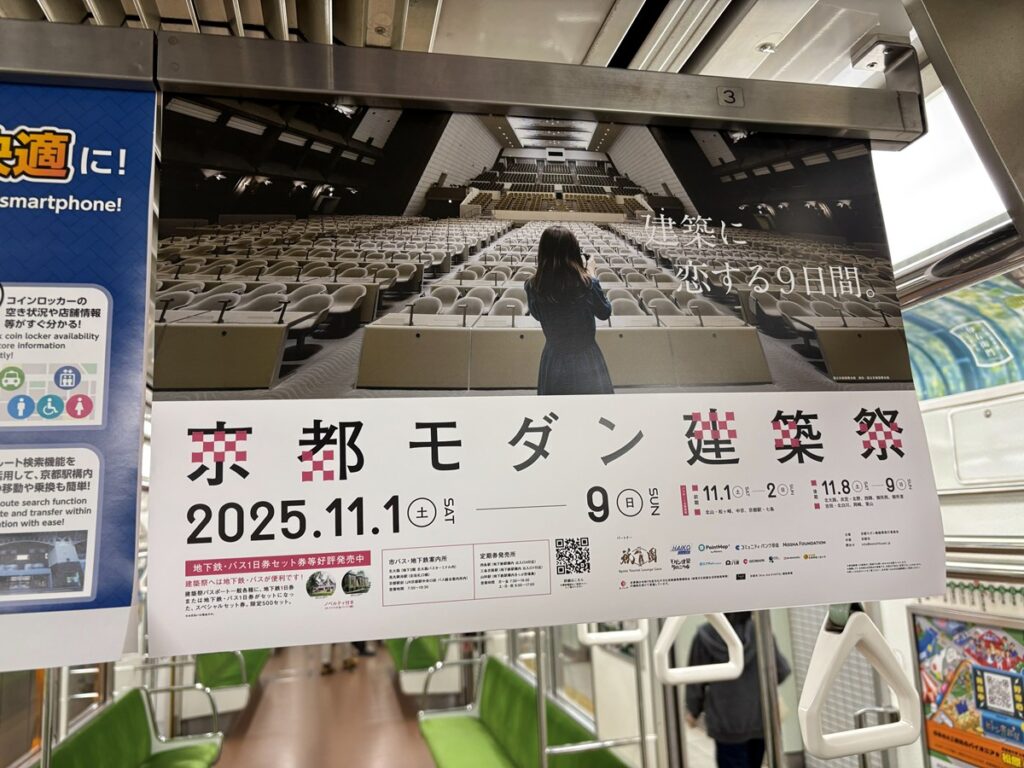

地下鉄の車内広告にも京都モダン建築祭が掲示されていてびっくりした。「建築に恋する9日間。」って、いいコピー。これは認知度が上がるなあ

地下鉄の車内広告にも京都モダン建築祭が掲示されていてびっくりした。「建築に恋する9日間。」って、いいコピー。これは認知度が上がるなあ

以下、写真をお見せしながら自慢したい。いや、お伝えしたい。早さが取り柄のBUNGANETなので、テキスト情報は基本、公式サイトのコピペでいく(太字部)

■11:00 大丸ヴィラ 特別ツアー

大丸初代社長・下村正太郎氏の邸宅として、ヴォーリズ建築事務所の設計で昭和7年に竣工しました。ハーフティンバーやレンガ積みの壁など、英国のチューダー様式の意匠を取り入れています。豪奢な玄関ホールから、幾何学模様の天井が美しい居間、印象的なマントルピースをもつ食堂、お天気が良ければお庭まで。隅から隅までこだわりぬかれた憧れの大丸ヴィラへ、特別に案内いたします。

東側外観。道路から上の方だけが見える

東側外観。道路から上の方だけが見える

【建築情報】

竣工年|1932(昭和7)年

用途|住宅

構造・規模|鉄筋コンクリート造・地上3階、地下1階

設計|ヴォーリズ建築事務所(W・M・ヴォーリズ)

施工|清水組(現・清水建設)

文化財指定|京都市指定有形文化財

今回で4回目となる京都モダン建築祭だが、大丸ヴィラは初年度から実行委員長の笠原一人氏(京都工芸繊維大学准教授)が目玉の1つに挙げていた建築だ。

ようやくそれを見ることができた。京都御所の隣(西側)にあって、通りからも上の方は見えるのだが、全貌は見えない。京都モダン建築祭が始まる前は、京都の人でもほほ敷地内に入る機会はなかった。

敷地に入らないと見えない西側

敷地に入らないと見えない西側

庭のこれは何だろうと思ったら、鳩小屋だという。でかい…

庭のこれは何だろうと思ったら、鳩小屋だという。でかい…

レンガに見えるが、レンガ風の泰山タイル

レンガに見えるが、レンガ風の泰山タイル

ヴォーリズなので当然いろいろとすごいのだが、一番びっくりしたのは構造。どう見てもハーフティンバー(木製フレームを意図的に外に露出させた西洋の木造建築様式)なのに、構造は木造ではなく、鉄筋コンクリート造なのだ。つまり、外装はフェイク。それでも、今年、めでたく重要文化財となった。当時だって構造的なオーセンティシティ(真正性)の議論はあったと思うが、結局は住まい手に愛されて長く残り、後の人々に評価される建築が勝つのだ──そんなことを考えさせられた。

ちなみ筆者が参加したこの回のツアーは、東京建築祭と文化庁主催「LinkArchiScape─建築ツーリズムをつなぐ」のコラボイベント(詳細は下記)の一環だった。大丸ヴィラを見たあと、もう1つのコラボ企画であるトークイベント@東本願寺へ。

■13:30 文化庁主催「LinkArchiScape─建築ツーリズムをつなぐ」トークイベント

「LinkArchiScape―建築ツーリズムをつなぐ」の企画の一つとして行われるトークイベントです。高松伸氏の名作として知られる「東本願寺視聴覚ホール」を会場に、建築祭の楽しみ方や、建築祭の意義・可能性を発信し、建築ツーリズムの未来を探ります。

第1部では、広島大学で建築を学ばれ、大の建築好きとしても知られるアンガールズの田中卓志さんにスペシャルゲストとしてご登壇いただき、参加者の皆さんとともに建築祭の楽しみ方を知っていただきます。

田中卓志さん(右)はトークイベントの前に大丸ヴィラを見学したそう

田中卓志さん(右)はトークイベントの前に大丸ヴィラを見学したそう

会場は高松伸氏が設計監修した「東本願寺視聴覚ホール」(1998年)

会場は高松伸氏が設計監修した「東本願寺視聴覚ホール」(1998年)

11月1日、2日にはパスポート公開も実施

11月1日、2日にはパスポート公開も実施

田中さん登壇

田中さん登壇

アンガールズ田中卓志さんの建築好きは、建築好きの間では有名だろう。本サイトで紹介したNHK「すこぶるアガるビル」にも出ていた。

テレビ番組ではいつもわずかなコメントになってしまうが、この日は40分ほどたっぷりと建築愛を語った。「建築は、芸能人としてではなく、一般の人として自分で申し込んで見たい」という発言に、本物の建築愛を感じた。

立ち上がって推しポイントを説明する田中さん

立ち上がって推しポイントを説明する田中さん

司会を担当したのは我らが以倉敬之氏。何が「我ら」かというと、以倉氏は京都モダン建築祭実行委員の1人であり、「東京建築祭」の言い出しっぺでもある(現・東京建築祭実行委員)。こういうの東京でもやってほしい!

以倉氏

以倉氏

トークの第2部は、次の取材があったため失礼させてもらい、次の国立京都国際会館へ。ちなみに第2部はこんな面々だった。

【第二部】

建築ツーリズムがつなぐ地域文化と新しい未来

[登壇者]

松尾誠司(株式会社大丸松坂屋百貨店「大丸ヴィラ」担当)

武井雅子(株式会社ヨネヤマ取締役/「葉山加地邸」オーナー)

[モデレーター]

前田尚武(ひろしま国際建築祭チーフキュレーター/京都モダン建築祭実行委員)

■15:30 【京都国際会館】戦後モダニズムの金字塔、元大谷研究室設計担当者と徹底探検

戦後モダニズムの金字塔、京都国際会館。世界的建築家・大谷幸夫が手掛けた日本初の国際会議場です。このコースでは、その「大谷研究室」で手腕を発揮した一級建築士の石川勝典さんが特別案内。

国立京都国際会館。第1期は1966年に竣工

国立京都国際会館。第1期は1966年に竣工

ガイドの石川勝典氏

ガイドの石川勝典氏

【ガイド】

石川勝典さん

大学卒業より、 国立京都国際会館の設計者 大谷幸夫氏の事務所「大谷研究室」に30年以上にわたり勤務。大谷氏の薫陶を受ける。耐震改修やアネックスホールの設計などに参画。現在は国立京都国際会館施設部の建築担当として勤務。

【建築情報】

竣工年|1966(昭和41)年

用途|国際会議場

構造・規模|鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造・地下1階、地上6階

設計|大谷幸夫

施工|大成建設

私見だが、国立京都国際会館って昭和モダニズム建築のトップ10に入るのではないか。それを設計者である大谷幸夫の元部下、石川勝典氏が案内してくれるのである。これは行かない訳にいかない。大谷幸夫の人柄(猫好きだったとか)も含め、当時の雑誌記事ではわからない話が満載だった。

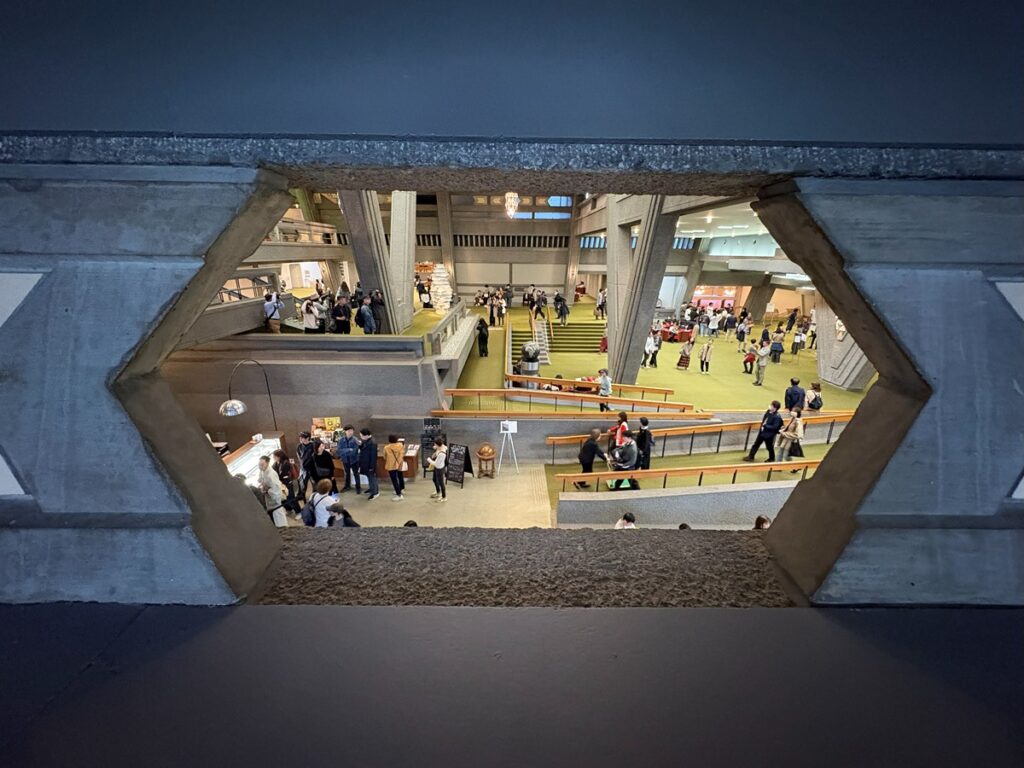

この日はパスポート公開やトークイベントも行われたので、ロビーは建築好きであふれていた

この日はパスポート公開やトークイベントも行われたので、ロビーは建築好きであふれていた

会館の見学ツアーは同館主宰でも行われているが、いつもは入れない運営側動線なども見学

会館の見学ツアーは同館主宰でも行われているが、いつもは入れない運営側動線なども見学

これは満足度120%でしょう

これは満足度120%でしょう

これもいつもは入れない会議室。この写真ではちょっとわかりにくいがアルミサッシが外側に傾く形で設置されている。当初からスチールではなくアルミで、大谷の技術観がわかる

これもいつもは入れない会議室。この写真ではちょっとわかりにくいがアルミサッシが外側に傾く形で設置されている。当初からスチールではなくアルミで、大谷の技術観がわかる

解散後、庭園は自由見学。昭和ってすごい時代…

解散後、庭園は自由見学。昭和ってすごい時代…

■ 17:30 【藤森照信&常盤貴子】京都モダン建築祭×路上観察学会スペシャルライブ

2025年京都モダン建築祭キックオフ×路上観察学会40周年特別イベント。建築史家で建築家の藤森照信さん、俳優で“京都通”として知られる常盤貴子さん、アーティストの鈴木康広さんを迎えて、スペシャルライブを開催します。

会場は、京都が誇る戦後モダニズムの金字塔「国立京都国際会館」メインホール。藤森さん・常盤さん・鈴木さんらが、この日実際に京都を歩いて見つけた建築や路上の物件も最新レポート。伝説の瞬間をお見逃しなく。

会場は国立京都国際会館のメインホール! 建築の講演はたくさん見てきたが、こんな豪華絢爛な会場はレア

会場は国立京都国際会館のメインホール! 建築の講演はたくさん見てきたが、こんな豪華絢爛な会場はレア

第一部「建築探偵 京都をゆく」

出演:藤森照信

第二部「京都おもしろウォッチング、再び」

出演:藤森照信

常盤貴子

鈴木康広

進行:本橋仁

全体司会:笠原一人

【会場】

国立京都国際会館 メインホール

【定員】

800名(全席自由)

これは京都モダン建築祭と路上観察学会40周年特別イベントのコラボ企画。2026年が「路上観察学会」の結成40周年にあたることからそれを盛り上げるためのプレイベントの1つだ。

昨年東京で行われた第1回プレイベントは当サイトでも報じている。

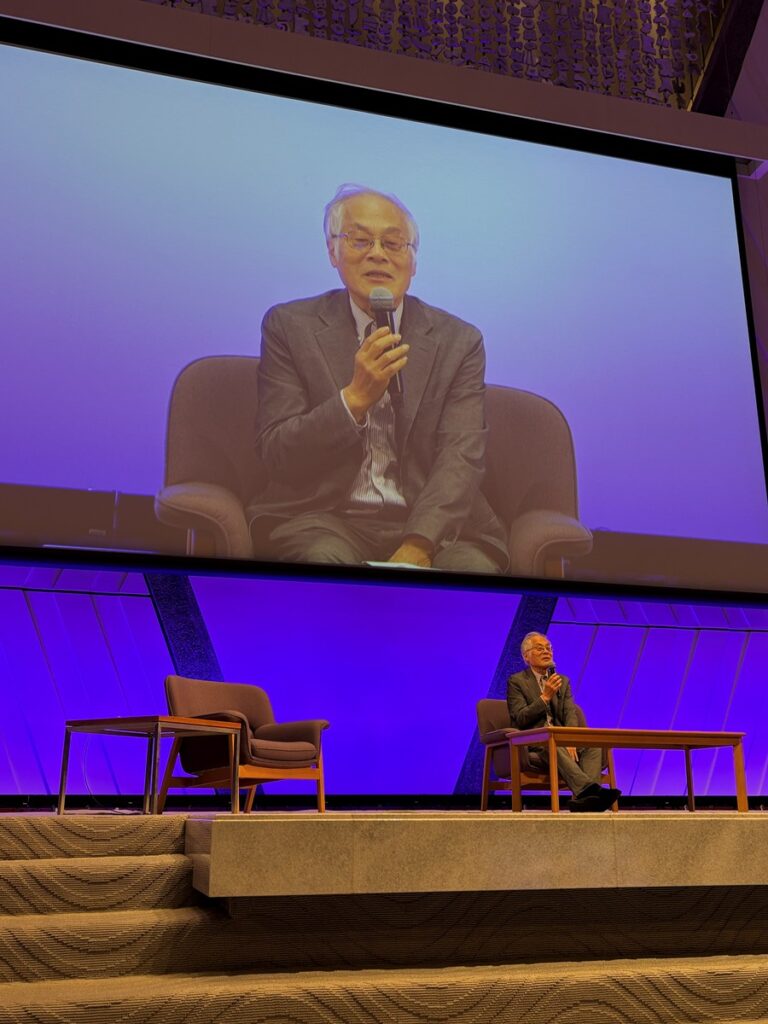

第一部「建築探偵 京都をゆく」は、藤森氏の単独トーク。京都大学建築学科の創設者である武田五一に関する面白エピソードが炸裂。建築界でもさほど有名とは言えない武田五一について、スライド数枚で一般の人を釘付けにしてしまう知識と話術。我々世代もまだまだ勝てないなあ、と反省した。

藤森氏が「何がやりたいのかわからない」と語る武田五一の柱頭デザイン@京都大学

藤森氏が「何がやりたいのかわからない」と語る武田五一の柱頭デザイン@京都大学

そして、第二部はお待ちかねの常盤貴子さん登場。公式サイトで言うところの「伝説の瞬間」だ。

常盤貴子さんは、京都が好きで京都府観光大使も務めている

常盤貴子さんは、京都が好きで京都府観光大使も務めている

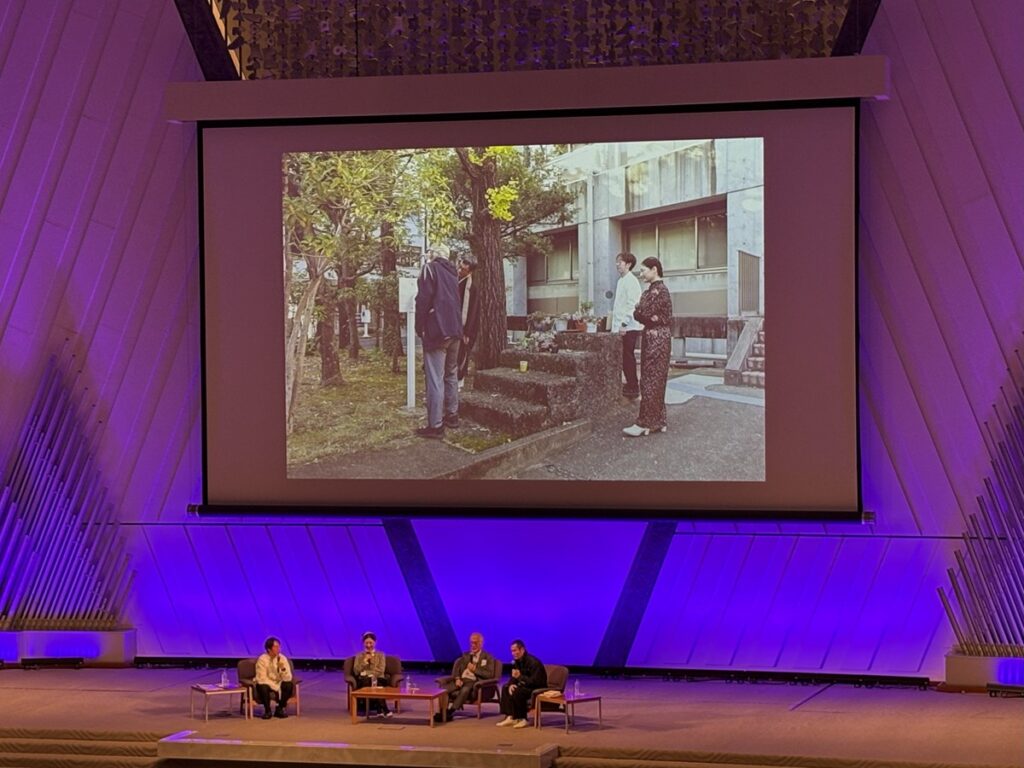

投影されているのは、京都大学内の「純粋階段」を見学する様子。物件の詳細は京都大学新聞WEBへ

投影されているのは、京都大学内の「純粋階段」を見学する様子。物件の詳細は京都大学新聞WEBへ

トークテーマは「路上」。イベントの前に登壇メンバーで京都市内を路上観察した写真を見ながら語り合う正統派“路上観察学会スタイル”。

テーマは路上での発見なのだが、常盤さんがサラッと口にした「(今日は)京都大学で大好きな増田友也の建築が見られて嬉しかった」という発言が気になって気になって…。そっちの話もいつかじっくりとお聞きしたい。(増田友也って誰?という人は下記の記事を)

この企画を考えた本橋仁氏(建築史家、キュレーター、金沢21世紀美術館、建築討論編集長)に拍手!

本橋仁氏

本橋仁氏

左端は総合司会で京都モダン建築祭実行委員長の笠原一人氏、右は路上観察学会に大きな影響を受けたというアーティストの鈴木康広氏

左端は総合司会で京都モダン建築祭実行委員長の笠原一人氏、右は路上観察学会に大きな影響を受けたというアーティストの鈴木康広氏

ああ、なんて濃い1日。筆者はすっかり燃え尽きた感じでこれを書いている(@帰路の新幹線)のだが、京都モダン建築祭はまだ始まったばかり。会期は11月9日(日)まで(特別公開は土日が中心)。そうだ、京都行こう!(宮沢洋)

京都モダン建築祭公式サイトはこちら→ https://kyoto.kenchikusai.jp