2021年から現在まで、アメリカでは保守派の保護者や政治家を中心とした「禁書運動」が盛んに行われている。『ペン・アメリカ』の調べによれば、2023~2024学校年度に4000冊を超える本が禁書となっている[註1]。主な対象は、ヤングアダルト(以下、YA)と呼ばれる若者向けの書籍と絵本を含む児童書だ。

[註1] 本書での「禁書」は、出版の差し止めや流通からの完全排除を指すものではなく、全米の学区ごとの決定、および特定の州での州法によるものを指す。

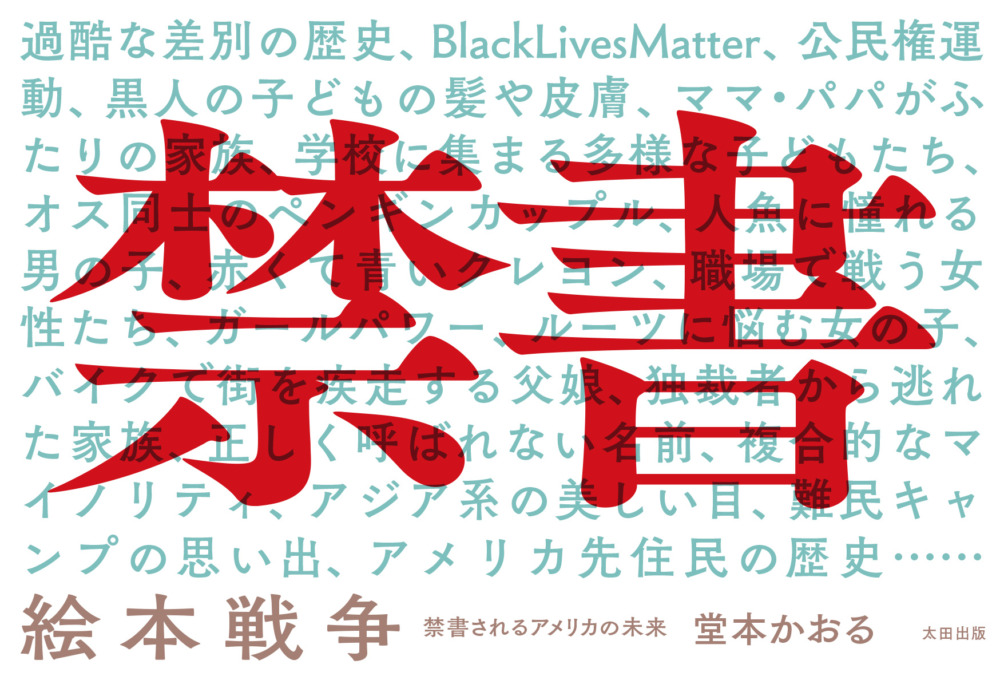

2025年1月28日に太田出版より刊行した、堂本かおる著『絵本戦争 禁書されるアメリカの未来』は、禁書対象となった絵本を1冊1冊見ながら、多様な人々が生きるアメリカ社会と、それらが禁書とされている現在の姿を浮かび上がらせた1冊だ。

試し読みではアジア系移民がゆえに、小学校の同級生に正しい発音で呼んでもらえない女の子の絵本『The Name Jar』(名前のビン)を紹介した節を再編集を加えてお送りする。

【オリジナルしおり付き】『絵本戦争』の購入はこちら

この記事の写真を見る(全7枚)

禁書運動のターゲットとなった「アジア系」の絵本

アメリカにおけるアジア系の人口は急激に増えている最中だが、2021年の統計では約2500万人と、いまもまだ全米人口の7.5%程度に留まっている[註1]。人口の少なさに加え、20以上の異なる国や地域の出身者と、その子孫の集合体であり、言語もそれぞれに異なる。同じように中南米の複数の国を出自に持ちながらも、スペイン語という共通言語で繫がれるラティーノとの大きな違いだ(『絵本戦争』第五章参照)。

[註1] 2023年予測値。他の人種とのミックスを含む(2024年12月20日最終閲覧)。

https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2020s-national-detail.html

アメリカにアジア系移民が急激に増えたのは、1800年代半ばのことだった。カリフォルニアでゴールドラッシュが起こり、金鉱採掘者と大陸横断鉄道の建設作業員として大量の中国人が海を渡った。そのほとんどが男性の単身者であり、米国市民権を取得する資格も与えられなかった。

それでもアジア系の移民は徐々に増え続けた。それにともない19世紀末から20世紀前半にかけて、アジア系移民によって仕事が奪われると恐れたアメリカ人の反発感情が高まる。「黄禍論」と呼ばれるものだ。アジア系移民を抑制する移民法も何度か作られた。1941年には太平洋戦争の勃発により、12万人以上の日系人が強制収容所に収容された。終戦後、1965年に制定された「改正移民法」(別名:ハート・セラー法)によって移民の出身国別の人数制限が廃止されると、アジア系移民は再び増え始めた。わけても2000年以降に大きく増加し、現在に至っている。

歴史の長さゆえ、アジア系移民には五世にあたる人々もいる一方、近年の移民増加によって一世、およびアメリカで生まれた二世もいる。自身のコミュニティの外に出てアメリカという国に向かって自己主張をするより、コミュニティ内部の構築や充実を図る傾向にあったアジア系の存在感は、かつては薄かった。しかし近年の増加にともない、若い世代のアジア系がアメリカ中央社会に向け、各分野で存在感を発揮しつつある。

アジア系の子どもを主人公とする絵本にもその現実が反映されている。アメリカで生まれた子どものアジア系アメリカ人としてのアイデンティティを描いた作品もあれば、移民してきたばかりの子どもがアメリカで自分を模索する作品もある。さらにアメリカ文化になじまない移民の親と、アメリカ文化の中で生きる子どもの摩擦を描いたものもある。

なお、アメリカで一般的に「アジア」と呼ばれるグループには東アジア、東南アジア、南アジアの諸国が含まれる。アメリカのアジア系の中でもっとも人口が多いのは全体の4分の1近くを占める中国系、次いでインド系、フィリピン系、ベトナム系、韓国系、日系となっており、この上位6カ国の出自者の合計が全アジア系の85%を占めている。

正しく呼ばれない名前

『The Name Jar』(名前のビン)

『The Name Jar』(Dragonfly Books, 2003)著・画:Yangsook Choi

『The Name Jar』(Dragonfly Books, 2003)著・画:Yangsook Choi

全米各地の空港には毎日、世界各国からの移民が降り立つ。大人たちは新天地での生活を思い描いて高揚するとともに、言葉も食べ物も異なるアメリカでの暮らしへの不安と、祖国から離れた寂しさも抱えている。そんな親に手を引かれてやってくる子どもたちも同じだ。いや、移民の子どもたちは、考えようによっては大人より厳しい環境に身を投じることになる。アメリカに到着した数日後には、学校という100%アメリカ社会に親の庇護なしに放り込まれてしまうからだ。

『名前のビン』の主人公ユーンヘイは小学生の女の子だ。両親、弟と一緒に韓国からアメリカへ飛び立つ空港のシーンから物語は始まる。

登校初日、学校に向かうスクールバスの中で名前を聞かれて「Unhei」(ユーンヘイ)と答えると、「ウーネイ?」「オー、オー、オーーネイ!」と、誰も正しく発音できない。そのうち「ヨー、ヘイ!」「ヘイ、ユー!」と言葉遊びが始まり、ユーンヘイは恥ずかしさで顔が赤くなってしまう。教室で先生に自己紹介をうながされたユーンヘイは「えーと、名前はまだ選んでいません」「来週までにお知らせします」と言う。ちなみに作中では名前の問題に集中するためか、ユーンヘイの英語力についてはほぼ触れられていないが、非英語圏からの移民は英語でも必ず苦労する。

移民の子どもたちにとって名前は大きなハードルとなる。正しく発音してもらえず、挙句にからかわれる。さらには異国の名であることから「移民!」と呼ばれ、どれほどアメリカに馴染んだとしても外国人扱いを受ける。著者ヤングスーク・チョイは韓国からの移民であり、本作はおそらく実体験に基づく物語なのだろう。

これは大人にも当てはまる。英語話者にとって韓国の名前はとくに発音が難しく、ファーストネームで呼び合う米国社会ではビジネスにも差し障る。そのため、仕事では本名ではなく、エイミー、マイケルなどといった覚えやすい英語名を使う人が少なからずいる。これは韓国人に限らない。日本人にも、たとえばトシアキならTonyなど、イニシャルだけを揃えた英語名を使う人がいる。

幸いユーンヘイのクラスに意地悪な子はおらず、それどころか翌日、学校に行くとユーンヘイの机にガラス瓶が置かれていた。なかには「デイジー」「タマラ」「エイヴァリー」など、ユーンヘイが憧れる「アメリカの名前」が書かれた小さな紙片がたくさん入っていた。クラスメートは「その中から好きな名前を選ぶといいよ」と言う。

ユーンヘイは紙片の名前をワクワクして読むと同時に、「ユーンヘイ」とは「優雅さ」を意味すること、母親の韓国文化への誇り、韓国文化に関心を持ってくれる友だちのジョーイ、何よりアメリカへの旅立ちの際にユーンヘイの名を彫った印鑑を入れた小さな赤いポーチを「あなたの名前が入っているのよ」と持たせてくれた大好きな祖母に思いを馳せる。そして、ユーンヘイが選んだ名前とは……。

QJストアではオリジナルしおり付き『絵本戦争』を販売中!

現在、QJストアではオリジナルしおり付き『絵本戦争』を販売中。

表面には表紙デザインを担当された花松あゆみさんの絵をプリントし、裏面では赤文字で「禁書」と書かれたインパクトのあるしおりとなっている。

『絵本戦争』のしおりが購入できるのはQJストアのみ。読書のお供に是非。

【オリジナルしおり付き】「絵本戦争 禁書されるアメリカの未来」(著・堂本かおる)

価格:2,970円(税込)

サイズ:四六判/200ページ

送料:500円~

発行:太田出版

【オリジナルしおり付き】『絵本戦争』の購入はこちら