BUSINESS

8min2025.11.1

大手企業も本格的に動き出している

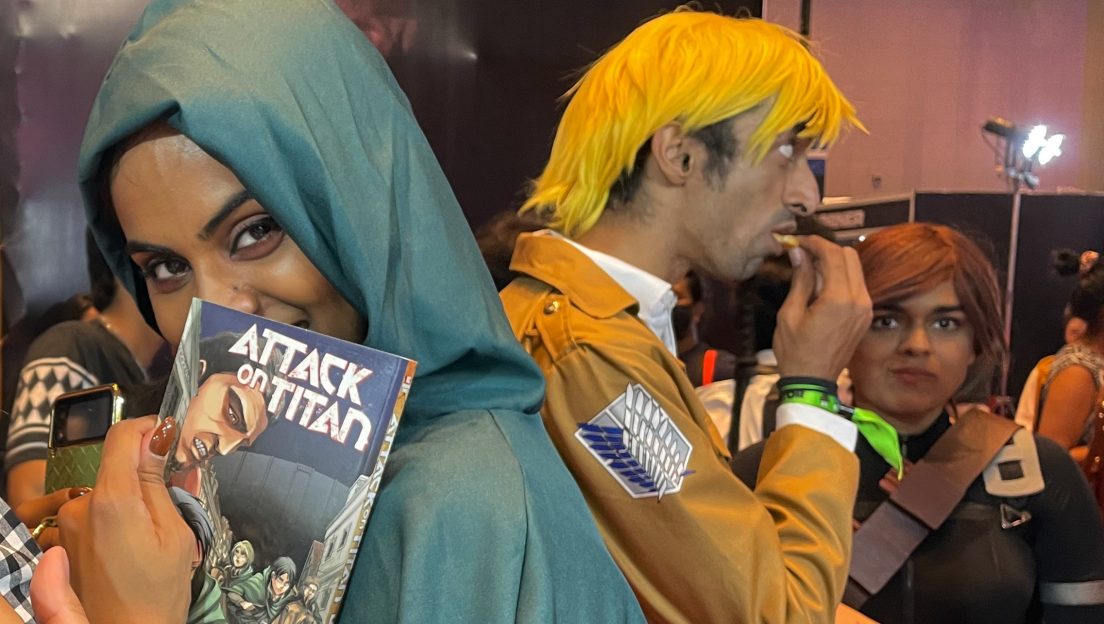

ムンバイ・コミコンで『進撃の巨人』(英語版)を購入した女性 Photo: Yoshiaki Koga

Text by COURRiER Japon

20年前に「クーリエ・ジャポン」を創刊し、編集長を務めた古賀義章は、自他ともに認める大のインド通だ。講談社のインド事業を牽引し、これまでにインド版のアニメ『巨人の星』の制作を担当したほか、インドを舞台にした漫画や児童書の現地語版を刊行するなどして、同国のエンタメ・メディア業界と深く関わり続けている。

そんな古賀と、インドにおける日本の漫画・アニメの現在地について語りあうのは、エンタメ社会学者の中山淳雄だ。中山はエンタメ企業に特化したコンサルティング企業「Re entertainment」の創業者であり、政策アドバイザーとしてコンテンツの海外展開を推進してきた。

世界中の企業がその巨大市場に注目しているインドだが、日本のコンテンツはどれほど知られているのだろうか。今後も成長の見込みはあるのだろうか?

創刊20周年特別企画として、クーリエ・ジャポンの現編集長と創刊編集長がナビゲートする「インドのエンタメ・ビジネス最前線を視察するスタディツアー(先着15名限定)」を開催します。詳しくはこちら。アメコミに迫る勢いで人気を集める日本のコンテンツ

古賀 クーリエ・ジャポンの創刊号は2005年11月、日米首脳会談でブッシュ大統領(当時)が来日した日に発行したんです。

実はこの創刊号でもすでにインドを大きく取り上げていて。日本ではあまり知られていませんが、ガンジス川沿いにある“アロマオイルの聖地”、カナウジという町を紹介しました。どうしても一度、自分の目で見てみたいと思い続けて……、それで今年の5月、ついに現地に行ってきたんですよ。

中山 本当にインドがお好きなんですね。僕は世界中を自転車で旅していたことがあって、オーストラリアとかタイとか、アフリカ各国も巡っていたのに、インドだけは躊躇して行けていなかったんです。

でも今年5月にムンバイでおこなわれたエンタメ業界の国際サミット「WAVES 2025」に参加するために、ようやく行きました。9月にはニューデリーで開催された「メラ!メラ!アニメジャパン‼︎」(以下、メラメラ)にも行ってきましたよ。

古賀 メラメラは、日本アニメをインドの一般消費者向けにPRするイベントですね。

中山 実際に見たところ、メーカー各社と漫画やアニメのコラボが大規模だったなと感じました。スズキは『NARUTO』とコラボしたブースを展開して、トヨタは『進撃の巨人』のラッピングカーを出していました。メーカーがきちんとスポンサーをするのはレアのように思います。

インドで開催中のイベント「Mela! Mela! Anime Japan!!」で進撃の巨人のラッピングカーが展示中です!????#shingeki https://t.co/dA2QmFtiyN

— 「進撃の巨人」公式アカウント (@anime_shingeki) September 13, 2025

それに日本の大手商社がほぼすべて揃っていて、企業もこれほどインドに注目しているのかと驚きました。僕が数えただけでも、昨年スタートで4万7000人だったのが、今年は6万人超え。日本からも20数社で100名以上渡航していて大盛況でした。

古賀 日本のコンテンツはインドで人気が高まっていますし、企業も注目するでしょうね。

コミコンには僕も定期的に足を運んでいて、日本の作品が目に見えて勢力を伸ばしていると感じています。10年前の2015年、初めてデリー・コミコンに行ったときは、アメコミが主流でした。でも、2024年のデリー・コミコンでは、もう半分近くが日本アニメファンなんですよ。この10年でインドのポップカルチャーの中に日本の作品がしっかり根づいてきたなと実感します。

中山 たしかに、コミコンは米国IPが5割、日本IPが3割ほどと聞いています。あと現地の市場を歩いてみたときも、日本IPがけっこう目に入りました。露店のフィギュアとか、日本のアニメや漫画のキャラクターがかなり多い。

古賀 そうですよね。コミコンで開催されるコスプレ大会でもそれは顕著で、日本の作品のコスプレイヤーが格段に増えました。グッズに関してもおっしゃる通り、日本のキャラクターを使った物が非常に増えています。ただ、日本IPは相変わらず海賊版ばかりですね。残念ながらオフィシャルはほとんど売られていないんです。

海賊版グッズを販売する業者(ムンバイ・コミコン) Photo: Yoshiaki Koga

中山 海賊版は多いですよね。9月に訪問したウズベキスタンも、グッズはすべて海賊版。漫画はロシア語圏からの正規版もあるんですが、もうとにかく高い。一方でインドみたいに安い海賊版が出回る国だと、それがある程度作品を普及させる道具にもなっているんだと感じます。

古賀 いま僕の手元にあるこの『ブルーロック』は、インドで売られていた海賊版です。英語版をスキャンして印刷した物ですね。インドで正規に売られている漫画(英語版)は、米国からの輸入品で、日本円にして1600円とか1800円ぐらいするんです。だから現地の人にとってはかなり高い。

本当は、出版社がインド国内で印刷すれば製造コストをぐっと下げられて、もっと安く販売できるはずなんですよ。さらに現地でのマーケティングもすごく大事です。インドの読者の好みとか、買い方のクセをちゃんと見極め、プロモーションや販売戦略を考えないといけない。

結局のところ、現地に拠点を作って、製造も販売も含めた仕組みを整えていかないと、日本のコンテンツってなかなか普及しないと思うんです。

インドで最も伸びたのはゲームだった

古賀 日本のアニメは2005年にテレビで『ドラえもん』が放送されてから子供たちのあいだで人気です。

一方、大人も楽しめる作品が注目されはじめたのは2019年、新海誠さんの『天気の子』がインドで劇場公開された頃からです。2020年のパンデミック以降、いわゆる巣ごもり需要でNetflixなどの配信サービスを通じてアニメを観る人が急増しました。子供中心だったのが、若者から大人にまで一気に広がったのです。

中山 そうでしたね。人気が消沈するかと思っていたんですけど、結果としてあれが呼び水になりました。

古賀 そのアニメ人気のおかげで漫画も売れています。インドで漫画を流通する販売会社によると、2019〜2024年にかけて、売り上げは10倍に増えたそうです。さらに漫画以外の書籍、とくに日本の児童書はかなり可能性があると感じています。

ここ最近だと『もったいないばあさん』という絵本が、インドで大きな広がりを見せています。インドには22の公用語がありますが、そのうちの12言語でこの作品が出版されているんです。しかもインドだけで約70万部も売れている。世界全体で170万部以上売れている人気シリーズなんですが、インドでは特に多くの人に読まれているんですよ。

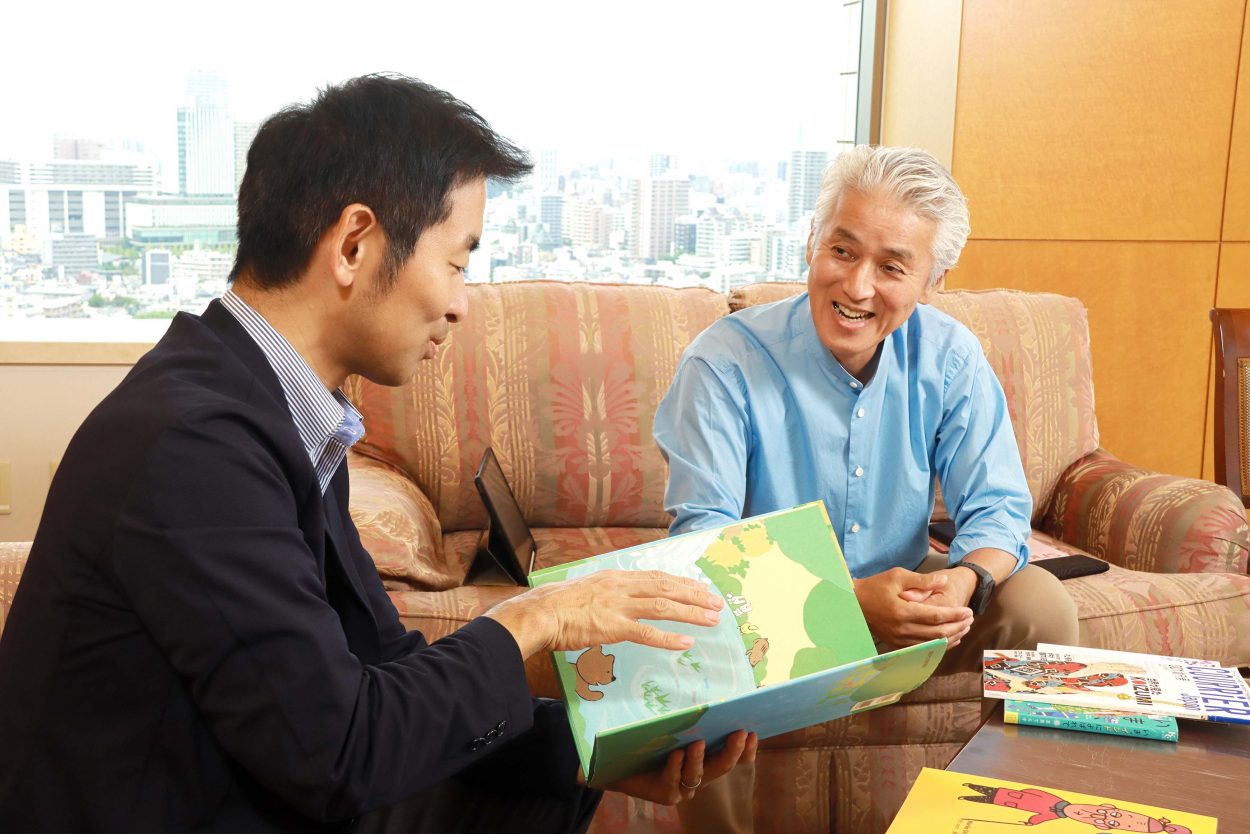

古賀がインド展開を担当した『もったいないばあさん』は環境教育の啓蒙にも役立っているという

中山 日本の児童書がインドの読者に刺さっているのは面白いですね。

ところで、古賀さんが本格的に講談社のインド事業を手掛けられるようになった2010年頃って、日本のエンタメ市場が10兆円ほどでした。中国やインドネシアも大きく成長しつつあるなか、当時のインドのメディア・エンタメ市場は約1.2兆円にすぎませんでした。

それからはコロナ前の2019年で3兆円まで膨れ、コロナ後に加速していまや2024年時点で4兆円強、もう5兆円が見えている成長率です。日本政府が出している諸外国のマーケット相関図があるのですが、それを見ると中国の市場は現在30兆円で、成長率は3%ほど。もう成熟してきています。

そこで、次に有望な市場はインドだと指摘されているんです。5兆円規模の市場で、毎年10%以上成長している。ドイツやフランス、カナダよりもインドが確実に成長するので、米中の次はインドに注目すべきだとされています。そんな可能性のある国のエンタメ市場に15年前から注目されていた古賀さんは、早すぎたのかもしれませんね。

古賀 インドのビジネスに関してはこの15年の間に本当にいろいろありました。失敗も成功も、どちらも経験しています。

そのなかで一番印象に残っている成功は、やはり初の本格的な日印合作アニメであるインド版『巨人の星』ですね。タイトなスケジュールのなか、全26話を予定通り、テレビ局に納品。半年間、ちゃんと毎週放送することができたんです。しかも視聴率も良かった。当時はインド最大のアニメ制作会社DQエンタテインメントと日本のアニメスタジオが共同で制作したのですが、僕は全体を管理するチーフプロデューサーを務めていました。そりゃあ、大変でしたが。

一方、失敗はアニメの商品化の展開がうまくいかなかったことです。いまならキャラクターグッズを展開できる可能性は充分あるんです。『進撃の巨人』や『ブルーロック』のオフィシャルのTシャツがいま売られていますが、インドでは当時、キャラクターを使ったグッズのビジネスって本当に難しかったんです。まだ市場にそれほどニーズがなかったんですよ。

野球をインドで人気のクリケットに! インドの視聴者向けにリメイクされたアニメ『巨人の星』

古賀 そういえば、インドではゲームも盛り上がっているのでしょうか。

中山 この15年でインドのゲーム市場は200億円から4000億円まで伸びています。ただ、残念ながら約3分の2がギャンブル系のゲームで、日本のゲームがタッチしづらい領域なんです。

日本の消費者にとっては、ゲームにおいてもキャラクターとストーリーテリングが重要なんですよね。『エルデンリング』とか『ペルソナ』とか、素敵なキャラクターとストーリーを楽しんで進めていくことを好む人が多いんです。そうした展開のなかでちょっとずつ課金をしてアップデートする遊び方は、必ずしもグローバルではないのだと感じます。

一方で、2023年にリリースされたヒンディー語版のポケモンのYouTubeはインドで大人気です。登録者数がおよそ3500万人いるんですよ。たった2年ほどで、先に展開していた東南アジア各国や英語版、すべてを抜いてしまいました。インドは人気に火がつくと人の入り方が凄まじいものがあります。

なんにせよ、ゲームもアニメも漫画も海外展開にはいろいろな壁がありますね。なかでもインドは特に。

古賀 そうですね。課金といえば講談社もデジタルコミックを展開しているんですけど、購入する若者たちはクレジットカードの保有率がとても低い。そうなると、現地でも主流のスマホ決済システムである「UPI」を導入しないといけない。そのためにはインドに拠点を構えて、口座を開いて、税金の問題もクリアにして進めていく必要があるんです。

中山 UPIは一気に浸透しましたよね。国が入れろと言ったら一気に普及率が8割とかになるんですから、すごい話です。でもインドとか中国とか、僕はわりと過ごしやすく感じます。ローカルの決済システムを入れてしまえばとても便利で、どこでも何でも買えますから。

アナログな印象のインドで、一気にデジタル化が推進されていることに驚いたという中山

古賀 インド国内のサービスだと、僕はクイックコマース(QC)も面白いと思いますね。歯ブラシ1本程度の日用品でも、アプリで注文すれば15分〜30分で配達してくれるんです。

このサービスに最近は『ブルーロック』とか、インド版『窓ぎわのトットちゃん』まで入っていました。インドでは今後、書店やアマゾンだけじゃなく、クイックコマースでもコンテンツを展開できるわけです。新しい流通ですね。

とはいえ、エンタメに限らず、インドで成功するには長期戦を覚悟する必要があると僕は感じています。スズキはインドの自動車市場で大きなシェアを占めていますが、そうなるまでにかなりの時間がかかっていました。

展開を始めたのが80年代初頭ですから、20年以上かかったと言えるでしょう。当時は社長が自ら現地に足を運び、インドでビジネスをすることを決断したと聞きます。トップが会社を引っ張っていくことが重要なのでしょうね。

中山 おっしゃる通りですね。米国や中国、韓国の企業を見ていると、海外でビジネスを展開していくにあたって、トップが現地へ行って「やろう」と決めているパターンが多い。国の空気感を知ってからじゃないと、ほとんど何も決まっていかないように感じます。

上の人ほど忙しいものですが、それでも海外の企業は、社長が来て社長が決めるんですよね。絶対に海外でやっていくぞという気持ちに対するコミットがすごい。英語力に多少の問題があっても、とにかく行ってみようと動くパターンが大半です。

日本人はたしかに英語が苦手な人が多いですが、そのうえ現地に行かないというのはダブルパンチだと思います。通訳を連れてでも、とにかく現場の温度感を見ながら「投資するぞ」とトップに決めてもらうプロセスが大事かもしれません。インドに関しては特に強くそう思いますね。(続く)

オススメのプレミアム記事

本サイトの利用者には、本サイトの利用規約が適用されます

©2025 KODANSHA CO.,LTD. All rights reserved.