ポルトガルの映画監督ペドロ・コスタの個展『ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ』が東京都写真美術館(東京・恵比寿)で12月7日まで開催されている。日本に特別な思いを寄せるコスタ監督は私たちに何を伝えたいのか、その深遠な試みに迫る。

日本映画の巨匠から学んだこと

ベネチアやカンヌ、ロカルノといった主要な国際映画祭で受賞歴のある名匠ペドロ・コスタは、敬愛する日本の映画監督として、溝口健二(1898-1956)、小津安二郎(1903-1963)、成瀬巳喜男(1905-1969)の3人を挙げる。

「私が3人から学んだのは、どうやって物語を語るか。どんなショットを使い、どのように画面を作るか。そして、いかに対象を見つめ、音に耳を傾けるかでした」

ペドロ・コスタ監督の長編デビュー作『血』(1989)

「小津は“視(み)ること”と“聴(き)くこと”に人生を捧げた人です。シンプルに、ダイレクトに、ごまかしなく、隠さずありのまま見せることによって、物事の本質に迫る。さまざまな事象を、そこに含まれる謎や残酷さを通じて、正面から見つめるのです」

「多くの映画は、いろいろなことが起こっても、結局は丸く収まる。しかし小津の映画では、物事はうまくいきません。ひどい結末を迎え、すべてが終わる。小津はそのことに気付かせてくれる存在でした。人生は極めて残酷でありながら、幸い何事にも終わりがある。それは悪いことではないのだと」

ペドロ・コスタ監督『溶岩の家』(1994)

「溝口は偉大な詩人であり、女性たちの味方です。彼の映画が現代の女性たちにもたらした大きさは計り知れないでしょう。彼こそ最も偉大な映画作家です。名高い現役の監督たちの多くがそう考えています」

成瀬を発見したのは、この2人よりずっと後だったという。

「成瀬に対しては、職人仲間のような気持ちを抱いています。シャイで目立たず、謙虚でありながら、偉大な研究者のイメージです。人間について徹底的に研究した人ですね」

コスタが3人から学んだのは、決して映画撮影にまつわる技術的なことだけではないようだ。

「3人の細やかな感受性が私の心を打ちます。映画のことだけでなく、人間性や礼節の面で多くを学ばせてもらいました。いずれも映画の巨匠であると同時に、ヒューマニズムの達人なのです」

暗闇の中のかすかな光

40歳を過ぎて初来日して以来ほぼ四半世紀にわたり、シンポジウムや新作の公開など、機会があるたびに日本を訪れ、聴衆に語りかけてきた。

そして今回、東京都写真美術館の総合開館30年を記念し、コスタ自身が企画に関わる個展を開催することになった。映画作家が美術館で行う展覧会では、どのような形で作品が展示されることになるのか。

【動画】東京都写真美術館 総合開館30周年記念『ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ』会場風景

これまで映画の常識にとらわれない独創的な作品を世に問うてきた作家だけに、私たちが慣れ親しむ展示の形にはなっていない。一般的に美術館の展示は「ホワイトキューブ」と呼ばれる真っ白なスペースで行われる。ところが今回の『インナーヴィジョンズ』は、黒く塗りつぶされた壁と天井に囲まれ、自然光を遮断した空間を舞台としている。照明はなく、明るさを作り出すのは作品を投射する光だけだ。

「暗闇という要素を誇張しすぎてはいけません。映画館がそうであるように、映像作品を投影するには、暗闇が必要な条件なのです。ただ、私が映画を撮影するとき、“闇の中に光が消える瞬間”がある。私はこの展覧会で、闇の中のわずかな光の断片を見せようと思いました」

『ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ』より。ペドロ・コスタ《火の娘たち(2022)》2022年 作家蔵

「光と闇」は、あらゆる視覚芸術家にとって根源的なテーマだ。その思索は必然的に哲学的な様相を帯びる。コスタもまた、「光の中心にも、おそらく闇がある」と語り、単純な二項対立をしりぞける。

「私の仕事は、暗闇をさらに暗くすること。黒の上に黒を重ねることによって、私たちはもっとよく視ることができるようになる。つまり視ると同時に、聴くという行為が重要になってくるのです」

内的なビジョンとは

ここに、この展覧会に『インナーヴィジョンズ』と名付けた意図が見える。これは世界的に有名な盲目の黒人ミュージシャン、スティーヴィー・ワンダー(1950-)が1973年にリリースしたアルバムのタイトルだ。

『ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ』より。《少年という男、少女という女》2005年 東京都写真美術館蔵

スティーヴィー・ワンダーはこのアルバムで、差別、貧困、ドラッグなど、当時の米国都市部の黒人コミュニティーが抱えた問題を「内なる視覚」で見つめ、リスナーの内面に新たな「ビジョン」を投影した。

コスタはこのアルバムを15歳の頃にポルトガルで聴いた。首都リスボンでクーデタが起き、1933年から続いたファシスト独裁政権が一夜にして崩壊したカーネーション革命(1974年4月25日)の時期と重なる。コスタはそこを起点に始まった内面世界の探究を半世紀にわたって続け、今に至るのだ。

「この展覧会の映像は常に音とともにあります。曲や歌やセリフだけではなく、叫びやささやきの場合もあるでしょう。目の見えないスティーヴィー・ワンダーにとって、音こそがビジョンでした。彼が“内なるビジョン”と言うとき、それは“音響的な視覚”を指していた。私にとっても同じです。“音を視る”、“映像を聴く”ことが重要なのです」

『ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ』より。《ジ・エンド・オブ・ア・ラヴ・アフェア》2003年 作家蔵

展示作品は、自身の映画から抽出した映像や、新作のポートレートシリーズで構成されている。どれもポルトガルの移民街や旧植民地に生きる人々にフォーカスしたものだ。来場者は暗闇を歩きながら、音響とともにこれらの作品群とじっくり対峙することになる。

「展覧会を準備する作業では、映画の撮影と違って、すでにある作品をどう配置し、どう見せるか、最適な方法を見つけなくてはなりません。来場者に会場を自由に歩き回ってもらい、さまざまな断片を組み立てることを委ねています。見る人それぞれが自分の物語をモンタージュしてくれればいいのです」

よりよい“市民”として生きるために

ペドロ・コスタは長編デビューからの3作で国際的な評価を確立し、4作目の『ヴァンダの部屋』で大きな転換点を迎えた。次第に規模が大きくなっていく制作に疑問を抱き、それが要求する撮影や演出の方法では、自分が見て感じるものを的確に捉えられていないと考えるに至ったのだ。

ペドロ・コスタ監督『骨』(1997)

そこで前作『骨』の舞台となったリスボン郊外のスラム街フォンタイーニャスに小型ビデオカメラを持ち込み、低予算・少人数で住人たちを撮った。再開発で解体が進む街を背景に、人々が暮らす部屋にカメラを据え、そこで交わされる会話を2年にわたり収録していった。

ペドロ・コスタ監督『ヴァンダの部屋』(2000)

「映画に育てられると、誰もがどうやって現実により接近するか、その方法を探るようになります。それで、フィクションを脇にどけて、ほかに言葉がないからこう言いますが、“ドキュメンタリー”のように撮った。自分の外にあるものに目を向けて作品を作るようになったのです」

こうして、『ヴァンダの部屋』以降のコスタは、「シネアスト(映画作家)」の仕事に対する取り組みを「アーティストとして」ではなく、「市民として」より意識的に考えるようになった。ここでいう市民(フランス語のcitoyen)とは、単に「都市に住む人」ではなく、「共同体の成員として社会的な意識を持って行動する人」を意味していると考えられる。

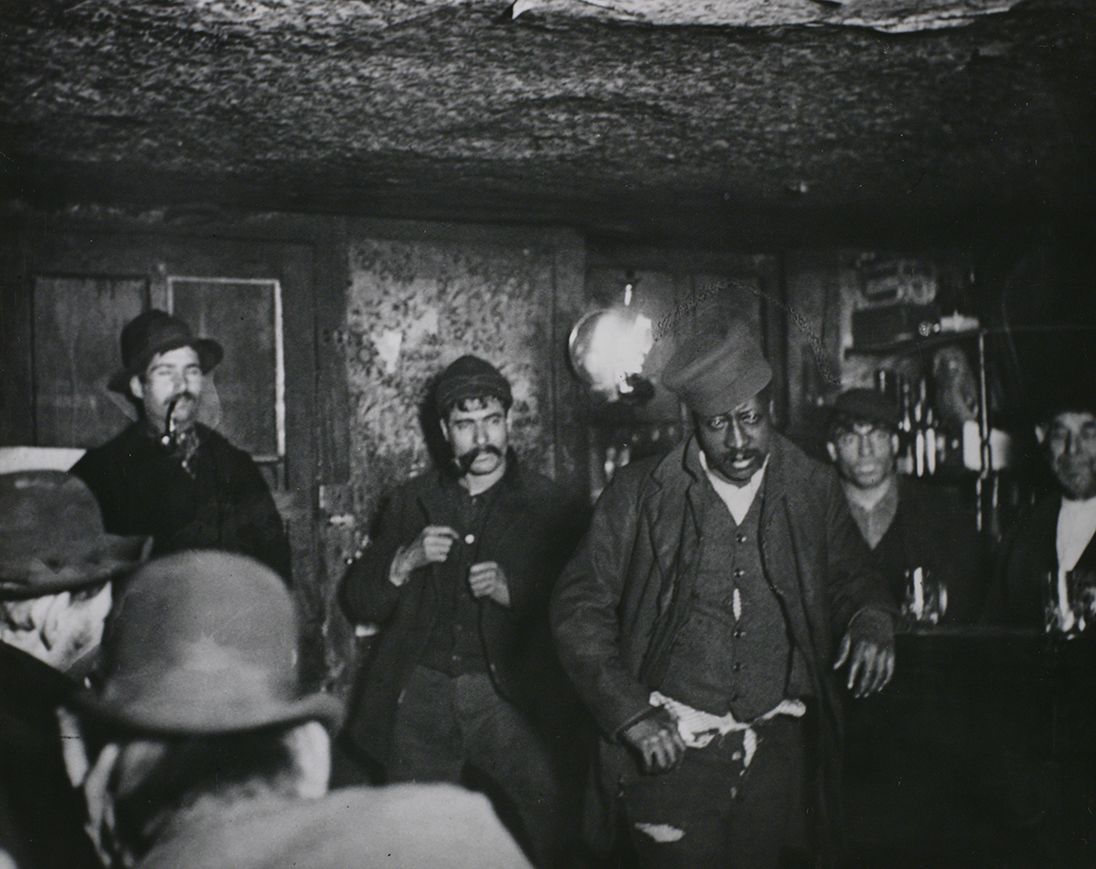

ジェイコブ・リース〈向こう半分の人々の暮らし〉1880-1889年 東京都写真美術館蔵。『ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ』では、19世紀末から20世紀初頭にかけて米国で活躍したフォトジャーナリスト、ジェイコブ・リース(1849-1914)の作品も展示。コスタはこれに自身の新作ポートレートシリーズを対置させた

「芸術を通して社会に関与する一市民となって、いかに謙虚に人生を歩んでいくか。芸術は究極の目的ではありません。私にとって探究の一手段に過ぎない。私がしてきたのは、芸術の探究であると同時に、人間の探究です。とはいえ、私には愛した映画を放棄することはできません。だからほかとは違う撮り方を探る。私は映画という自分が愛する仕事をどうやって続けていけるか、常に探っているのです」

ペドロ・コスタ監督『ヴィタリナ』(2019)

人々の現実に迫る方法として映画を考えるコスタに、現実の社会はどのように見えているのだろうか。

「私にとって重要な問いは、なぜ人々が劣悪な状況に暮らし、なぜ互いにひどいことをし合うのかです。だからと言って、別に何かに抗議するつもりはありません。興味を引かれるテーマをめぐって、できることをやっているだけです。その1つは、人々が共に暮らした共同体を記憶に留めてもらうことでした。人々と交わした視線を覚えていてほしい。誰かと誰かが見つめ合うこと、それは非常に大切です。まなざしには何かを変容させる強い力があるのです」

『ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ』より。《火の娘たち》2019年 作家蔵

映画を撮り続ける理由を絶え間なく自問しながら、ペドロ・コスタは小津安二郎から学んだ「よく視る」「よく聴く」という基本へと立ち返っていく。それは情報の氾濫によって大切なことを見失いつつある現代人にとって、心静かに生きるためのヒントになるかもしれない。

「映画は現実の中の詩的なものを注意深く見つめることで作られます。日常で感じられる詩情なしに映画を作ることはできません。私たちは今、映像や音声が飽和する時代に生きています。その中から本当によいものを選び取らなくてはならない。もう少し注意深く“視る”こと、“聴く”ことができれば、私たちはもっとよい市民になれるでしょう」

撮影:五十嵐一晴

取材・文:松本卓也(ニッポンドットコム)

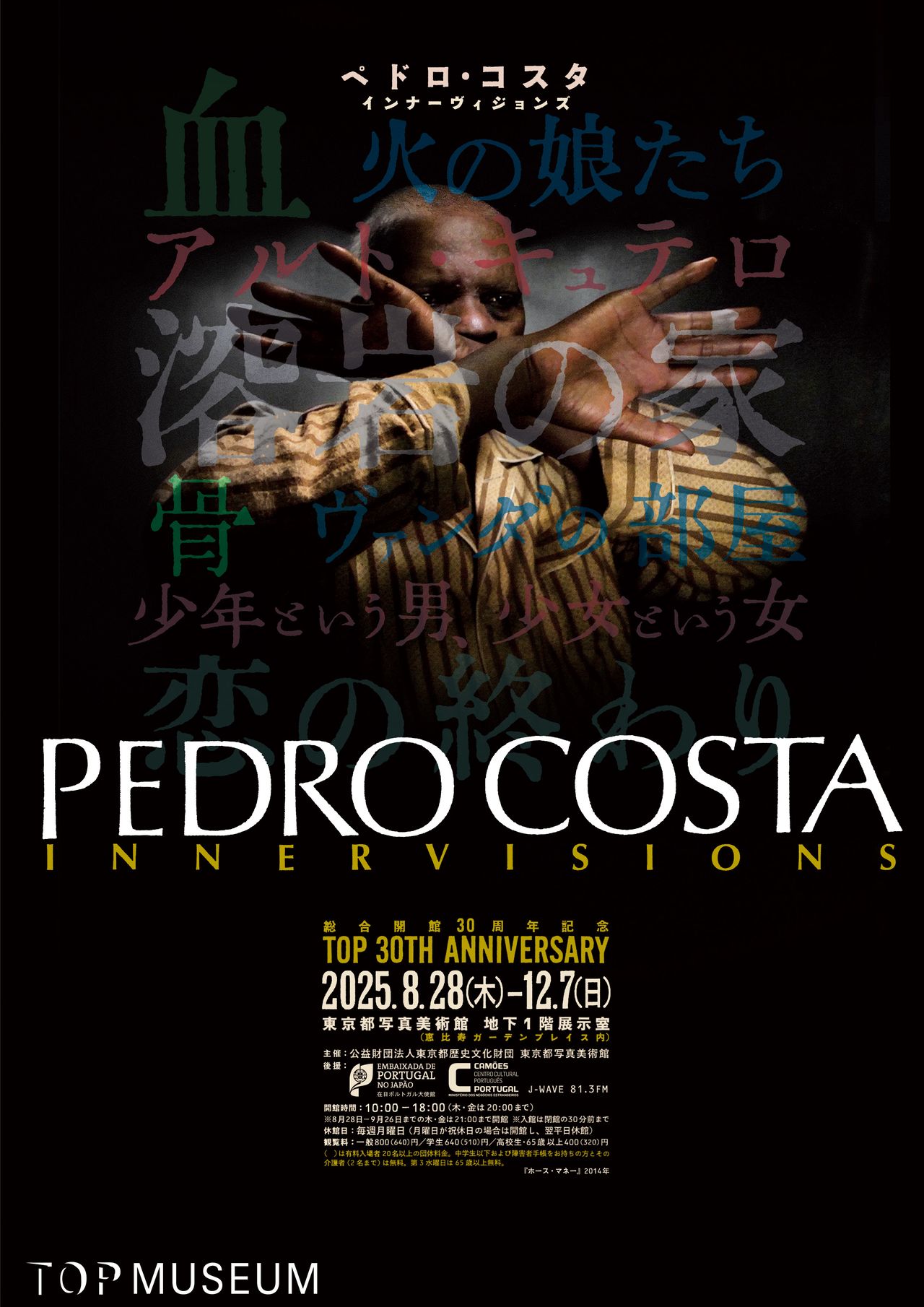

東京都写真美術館 総合開館30周年記念

ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ

開催期間:2025年8月28日(木)~12月7日(日)

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館)

開館時間:10:00~18:00(木・金曜日は20:00まで)

※入館は閉館時間の30分前まで

〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-3

恵比寿ガーデンプレイス内

公式サイト:https://topmuseum.jp/