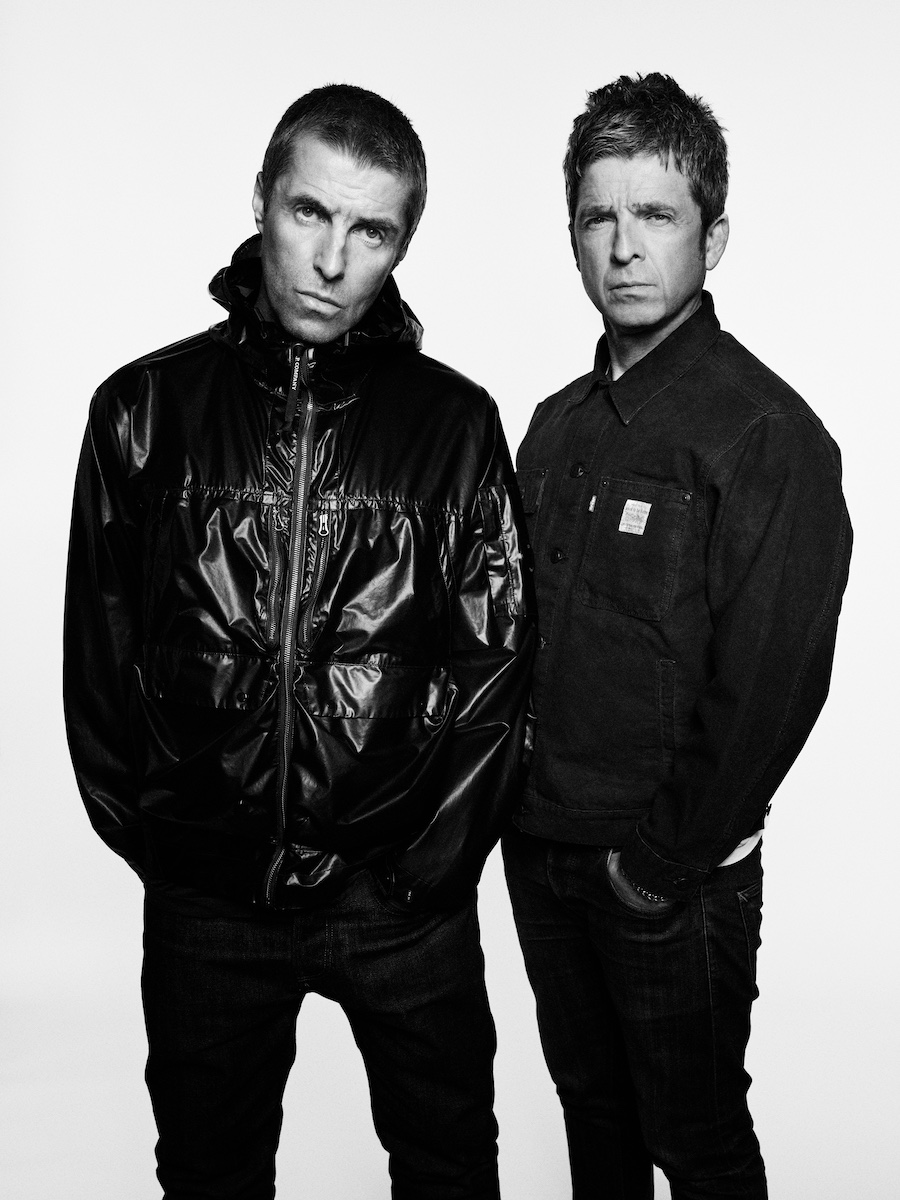

オアシスのリアム・ギャラガーとノエル・ギャラガー

昨年奇跡の再結成を果たしたバンド、オアシス(Oasis)。再結成ツアー「Oasis Live‘25」の来日公演がいよいよ今週の土曜日(10月25日)と日曜日(26日)に東京ドームで開催されるのを前に、音楽ライターの粉川しのに、「オアシスは何を歌ってきたのか」というテーマでコラムを依頼。改めてオアシスの魅力について、歌詞から読み解いていきたい。

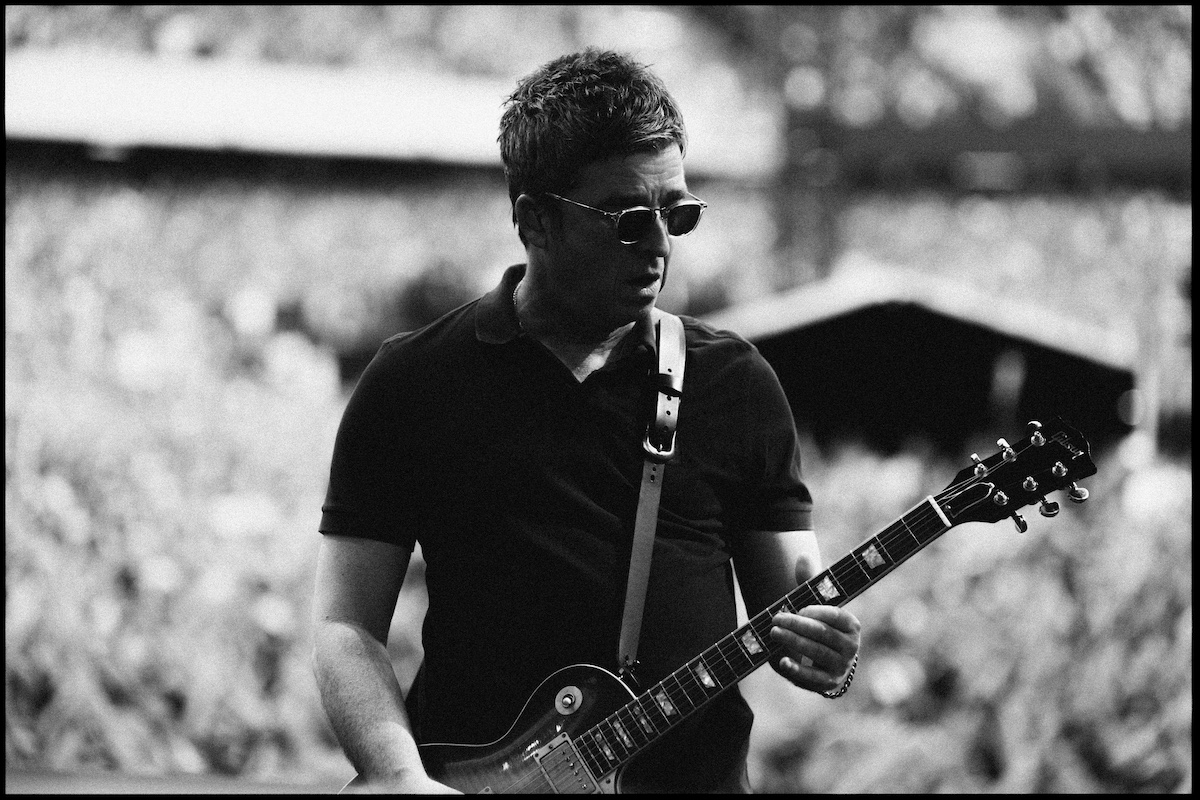

ノエル・ギャラガー ⒸBig Brother Recordings

オアシスを語る上で、「歌詞」というファクターは少々厄介なものだ。彼らの曲の素晴らしさについては、語り始めたら何日かけても足りないだろう。オアシスというバンドのアイコニックな側面、歴史的、社会的意義についても同様だ。しかし、オアシスの歌詞は一般的に「普通」と評されることが多く、ソングライターであるノエル・ギャラガー自身も「大した意味はない」と突き放しがちだ。しかし、彼の言う「意味はない」には微妙なニュアンスが含まれており、そのまま受け取るべきではないだろう。歌詞の意味をファンに押し付ける気はない、そもそも自分は偉そうに人にメッセージを授けるような立場にはない、というのが彼の基本姿勢だからだ。

その一方で、オアシスほど多くの人々に歌詞が浸透しているバンドも滅多にいないし、彼らのライブは数万人のファンがその一語一句をリアムやノエルと共に歌い、昇華することによって始めて完成するパフォーミング・アートでもある。だからオアシスの歌詞とは、言わば究極の個人的体験だ。世間的な評価とは無関係に、ファン一人一人にとって忘れられない言葉の、何度も反芻したくなる言葉の、人生の節目節目であなたや私を救ってきた言葉の集合体が、オアシスの歌詞と呼ばれるものなのだ。ここでは彼らの代表曲、目前に控える東京ドーム公演でプレイされることが予想されるナンバーの中から5曲をピックアップして、その魅力に迫ってみたい。

リアム・ギャラガー ⒸBig Brother Recordings

Live Forever

Live Forever

「I think you’re the same as me, we see things they’ll never see」

2015年インタビューで、「オアシスの転機となった曲は?」と訊いた筆者に対し、ノエル・ギャラガーは「Live Forever」だと即答し、次のように語ってくれた。「あの曲を書いてから全てが変わったんだ。その後3年間、書く曲書く曲全てが名曲で、オアシスのクラシックになった。『Live Forever』を書いた時、めちゃめちゃ良い曲だっていうのは自分でもすぐに分かったよ。でも、25年後もあのタイトルを聞くだけでみんなが泣いたりするなんて、想像もできなかったよ」。

「Live Forever」はオアシスのデビュー・アルバム「ディフィニトリー・メイビー」(1994)に収録、彼らの最初期を代表する名曲であり、弟のリアム・ギャラガーも最も好きなオアシスの曲としてその名前を挙げている。「Live Forever」はオアシスの黄金期の幕開けを飾るナンバーだが、そこで歌われているのは未だ何者でもなかった彼らの強烈な反骨精神だ。ザ・ローリング・ストーンズの「Shine A Light」からインスピレーションを得た同曲は1991年、建材屋で働いていたノエルが足を怪我し、倉庫管理に回されてヒマしていた時に着想したナンバーだと言われている。「お前も俺と同じだろう、俺たちはあいつらが見られないものを見るんだ(I think you’re the same as me, we see things they’ll never see.)」というパンチラインには、地べたからマンチェスターの曇り空を見上げていたノエルの不屈が、未来への渇望が脈打っている。

ここで歌われる「あいつら(they)」とは、イギリスの階級社会に照らし合わせれば、ワーキングクラスのオアシスとは別世界に暮らすミドルクラスやアッパークラスの人々かもしれないし、もっと普遍的なロックの情景として考えれば、無理解な大人や社会そのものを暗示したものかもしれない。しかし、本曲にはより明確な「あいつら」の対象がいて、それは当時世界を席巻していたグランジ・ムーブメント、特にニルヴァーナだった。グランジによって蔓延したネガティヴなムード、希死念慮やニヒリズムに対し、「NO」を突きつけることが「Live Forever」のテーマだったからだ。「あいつ(カート・コバーン)には才能があって、俺が欲しいものを全て持っていた。金持ちで、有名で、当時最高のロックンロール・バンドにいたのに、自分が嫌いだ、死にたいんだって歌ってるんだぜ? だから俺は『まあ、俺は自分が大好きだし、永遠に生きてやるけどな!』って歌ったんだ」と、当時ノエルは語っている。「お前と俺は永遠に生きるんだ(You and I are gonna live forever)」という本曲のコーラスは、こうして生まれた。

「Live Forever」で個人的に最も好きな一節は、最初のヴァースにある「朝の雨に打たれて、骨まで染み渡るような痛みを感じたか?(Lately, did you ever feel the pain / In the morning rain / As it soaks you to the bone?)」だ。こうした抒情性もまたノエルの本質であり、誰もがその「痛み」を想像できるリアリティーが素晴らしい。「Live Forever」は「生きていくことは楽じゃない」という現実をも描いているからこそ、「それでも永遠に生きてやる」という決意がより光り輝くのだ。

Wonderwall

Wonderwall

「And all the roads we have to walk are winding / And all the lights that lead us there are blinding」

オアシスが「俺は永遠に生きてやる」と歌った1994年、カート・コバーンが悲劇的な自死を遂げ、グランジ・ムーブメント自体も急速に収束へと向い始めた中で、イギリスでは俗に言うブリットポップが勃興。オアシスはブラーと並んで95年、96年に最盛期を迎えた同ムーブメントの顔と見なされたが、実際の彼らはブリットポップすらも遥かに凌駕する、より巨大な存在へとのし上がっていくことになる。その決定打となったのが95年のセカンド・アルバム「モーニング・グローリー」だ。

アルバム「モーニング・グローリー」は自他ともに認めるオアシスの最高傑作であり、全世界で2200万枚以上のセールスを記録。誰もが知る名曲が数多く収録された同作は、ノエル・ギャラガーのソングライターとしての天才ぶりが極まったアルバムでもある。ただし、95年のリリース当時はすぐさま大絶賛……というわけではなくて、パンク的エネルギーに満ちていた前作「ディフィニトリー・メイビー」との比較で、「大人しくなった」、「勢いに欠ける」といった批判も少なくはなかった。しかし、そうした言説を掻き消し、同作の普遍的な価値が正しく認めさせたのが、本作のリリース後にシングルカットされた「Wonderwall」と「Don’t Look Back In Anger」の驚異的なロングヒットだった。

「Wonderwall」は基本的にラブ・ソングの体裁に則ったナンバーで、当時ノエルが付き合っていたメグ・マシューズとの関係が曲の下敷きになっているとも言われている。しかし、本曲の歌詞の素晴らしさは、それが恋愛関係に限定されない、人生の苦悩と救いについての歌になっていることだろう。「wonderwall」とはノエルの造語なので、直訳(「不思議の壁」?)しても意味はない。彼いわく「wonderwall」とは「自分をあらゆる困難から守ってくれる壁」であり、それは聴く人によっては恋人かもしれないし、家族や友人、もしくは自分を励ます自分自身かもしれない。

「こんなにもお前のことを思っているのは俺しかいないはずだ(I don’t believe that anybody Feels the way I do, about you now)」と、直球で想いを告げるあたりはまさにラブソングで、個人的には「お前の隣で俺を輝かせてくれ(Let me be the one who shines with you)」と歌う「Slide Away」と並んで、オアシス屈指のロマンティックなナンバーだと思う。一方で、「俺たちが行くのは曲がりくねった道、導く光の眩しさに目が眩んでしまう(And all the roads we have to walk are winding / And all the lights that lead us there are blinding)」には、人間関係の複雑さ、愛するものを手にしても、それをずっと傍に置き続けることの難しさが描かれている。例えば、オアシスが再結成を果たした今改めてこの曲を聴くと、この曲がりくねった道の先で兄弟が和解できたことに感慨を覚えずにはいられないように、ノエルが語りかける「you」と「wonderwall」の対象は幾通りにも解釈可能だ。「結局のところ、お前が俺のワンダーウォールなんだ(And after all, you’re my wonderwall)」という結論が感動的なのは、聴き手のイマジネーションに委ねられる範囲が大きいからだろう。

Don’t Look Back In Anger

Don’t Look Back In Anger

「Please don’t put your life in the hands of a rock n’ roll band, who’ll throw it all away.」

Spotifyの最新の再生回数を確認すると、今世界で最も聴かれているオアシス・ナンバーは「Wonderwall」だと分かるが、オアシス・ファン以外の一般層にも知られている最も有名な曲、「オアシス」と聞いて多くの人が連想するナンバーは、今も昔も「Don’t Look Back In Anger」だろう。ライブでは全編大合唱が恒例で、特にプレ・コーラスの「暖炉のそばに立って、そんなシケたツラしてるなよ。そんなんじゃ俺のハートは燃やせねえよ(Stand up beside the fireplace, take that look from off your face / You ain’t ever gonna burn my heart out.)」からサビへと駆け上がっていく展開のカタルシスたるや! 東京ドームでもここがピークポイントになるのは間違いない。

リリース当時、ノエルは同曲について相変わらず「特に意味はない」と言っていたが、もちろん意味がないはずがない。彼は後に「Don’t Look Back In Anger」について次のように語っている。「昨日言ってしまったり、やってしまったことに対して、腹を立てても仕方がないっていうことだよ。過去を振り返るんじゃなく、前を向けってね」。また、前述の「Stand up beside the fireplace, take that look from off your face」は、クリスマスに暖炉のそばで撮った家族写真の思い出の投影であり、「take that look from off your face」は暴力夫から逃げ、女手一つで兄弟を育て上げた母ペギーがよく言っていた言葉でもあるという。

ただし、曲中には文字通り「意味をなさない」フレーズも存在し、それがサビの「And so Sally can’t wait」だ。「Sallyって誰?」という話なのだが、これはノエルが歌詞を未完成のまま同曲を弾いていた時に、たまたまそばを通りかかったリアムが「今『Sally can’t wait』って言ったか?」と空耳したのを、兄がそのまま採用したという経緯らしい。また、本曲ではザ・ビートルズへのオマージュがサウンドと歌詞の両方に刻まれており、「俺はベッドから革命を始めるんだ(I’m gonna start a revolution from my bed)」は、ジョン・レノンとオノ・ヨーコの反戦活動「ベッド・イン」に触発された一節だ。

そんな「Don’t Look Back In Anger」の中でも特に考えさせられる歌詞は、「お前の人生を、ロックンロール・バンドなんかに委ねるんじゃない(Please don’t put your life in the hand of rock and roll band, who’ll throw it all away)」ではないだろうか。これはオアシスの自己投影とも取れるし、結局のところ、あなたを救うのはロックンロール・バンドではない。未来への道は、自分の足で歩いていくしかないのだ。

Half The World Away

Half The World Away

「You can’t give me the dreams that are mine anyway」

さて、本打ち(?)の「Champagne Supernova」について語る前に、個人的に大好きなオアシスの歌詞について紹介させてほしい。オアシスは98年に「裏ベスト」と呼ぶべきシングルBサイド集「ザ・マスタープラン」をリリース。Bサイド曲とは俄かに信じられないほど名曲佳曲がぎっしりコンパイルされた同作は、「ディフィニトリー・メイビー」、「モーニング・グローリー」と並んでファンから絶大な支持を集めるアルバムで、再結成ツアーでも「Acquiesce」を筆頭に多くのナンバーがセットリスト入りを果たしている。「ザ・マスタープラン」は歌詞が素晴らしいナンバーも数多く、特にノエルの歌唱曲は彼の内面とより深く結びついたパーソナルな曲が目立つ。その代表格が「Half The World Away」(94年のシングル、「Whatever」のB面曲)だろう。

この曲で歌われているのは、一言で言えば「精神的逃避」についてだ。最初のヴァースでノエルは「この街を抜け出したい(I would like to leave this city)」と歌い、セカンド・ヴァースではこの惑星から出ていきたいとすら歌う(「And when I leave this planet You know I’d stay but I just can’t stand it」)。この街とはもちろん、ギャラガー兄弟が生まれ育ったマンチェスターのこと。同曲を書いた当時を振り返り、「この曲は旅立ちについてのメランコリックな歌。『ディフィニトリー・メイビー』の頃の曲は全部、ここを離れて、別のどこかに行きたいって内容だった」とノエルは語っている。ここではないどこかに行きたいーーそれは彼にとって「一人になる」ということと、限りなく近い意味だったのではないか。

かつてノエルは、バンドが大好きで、始終メンバーとツルんでいることを好むリアムを「犬」にたとえ、人と群れるよりも一人を好み、曲作りの世界に没頭するソングライター気質を持つ自分を「猫」にたとえていたが、この曲にはそんなノエルの孤高の心象が反映されていると感じる。「half the world away」とは「地球の反対側」という意味だが、そこは彼だけの世界、誰にも奪えない彼の精神的領域でもあるのだ。「どうせ俺自身のものである夢を、お前は俺に与えることなんかできない(You can’t give me the dreams that are mine anyway)」なんて、まさに独立独歩のノエルらしい啖呵で痺れる格好良さだ。

Champagne Supernova

Champagne Supernova

「How many special people change?」

オアシスの最も聴かれている曲が「Wonderwall」、最も有名な曲が「Don’t Look Back In Anger」だとしたら、最もアイコニックな曲が「Champagne Supernova」ではないか。1996年の伝説のネブワースを筆頭に、彼らのキャリアの節目の重要なイベントでたびたびハイライトを飾り、今回の東京ドームでも極めて重要なポジションで披露されるはずだ。数あるオアシスの名曲の中でも「余韻」の深さにおいては随一のナンバーで、その余韻の中で言葉では表現し尽くせない同曲がもたらす感情の昂りを、何度も何度も反芻するのが醍醐味でもある。

逆に言えば、この曲の歌詞の素晴らしさは、言葉では表現しにくいものでもある。「モーニング・グローリー」のリリース時には「歌詞が意味不明」という批判が少なくなく、特に槍玉に上がったのが「Champagne Supernova」だったと記憶している。確かに「廊下をゆっくり歩いていく、弾丸よりも速く(Slowly walking down the hall, faster than a cannonball)」なんて、全くもって意味不明だ。ちなみに同フレーズの意味を問われたノエルは「俺だって意味なんて分からないよ、でもスタジアムで6万人がそれを歌っている時はさ、一人一人にとって異なる意味を持つんだよ」と、彼らしいアンサーを出している。そう、聴く人によって歌詞の受け取り方が違っていい、いや、違うものなのだというのは、オアシスの曲に共通する前提でもある。

「Champagne Supernova」について、ノエルは薬でハイになっている時に書いたナンバーであると認めており、「いつかお前は俺を見つけるだろう、土砂に埋もれて、空のシャンペン・スーパーノヴァの中に(Someday you will find me/ Caught beneath a landslide/ ln a Champagne Supernova in the sky)」は、「俺が到達できたサイケデリックの限界」だとも語っている。聴く時の気分によって、土砂に埋もれて窒息しそうな憂鬱にも、夜空に輝くスーパーノヴァにも感じられる……という両面性がここにはある。「俺たちがハイになっている間、お前はどこにいたんだ?(Where were you while we were getting high?)」という有名なヴァースの一節は、当時彼らがバンド内で言い合っていた内輪ネタだそうで、ここにも深い意味はなさそうだ。

一聴してナンセンスな歌詞が続く「Champagne Supernova」だが、「いったい何人の特別な奴らが変わるんだ?(How many special people change?)」については、かつてノエルの説明がなされている。「子供の頃、バンドの連中を見て、自分のために何かしてくれたんじゃないかって考えるけど、結局何もしてくれなかったってことについての歌だ。セックス・ピストルズは世界征服して、全員ぶっ倒してくれると本気で信じてたけど、パンク・ロックは結局はどうなった?マッドチェスターは?大したことにはならなかったよな。だから俺はオアシスを始めた時に、誰のためにも何もしないって決めた。ただ素晴らしい曲をたくさん残すことだけを考えたんだ」と。

だからなのかもしれない。壮大で美しいサイケでリアが広がる「Champagne Supernova」には、なぜかため息のような喪失感も漂っている。ロックンロール・バンドを夢見て、一度は幻滅した彼らの経験が反映されているからかもしれない。また、「モーニング・グローリー」のクロージング・トラックである「Champagne Supernova」は、オアシスの黄金期のフィナーレを飾るナンバーでもある。しかしひとたび頂に立ってしまったら、これからも歩き続けるかぎり、山を降りるしかないのだ。サード・アルバム「ビィ・ヒア・ナウ」以降のオアシスの試行錯誤の数年間は、避けては通れない運命だったと言っていい。

「Champagne Supernova」はなぜこんなにも聴く人を立ち止まらせ、思考の深淵へと誘っていくのだろうか。余韻の中に永遠の在処を探し出し、見つけたそれを、私たちの胸の奥底にそっとしまい込んでおきたくなるのだろうか。それはとどのつまり、「Champagne Supernova」とは夢の終わりの「予感」であるからかもしれない。