北欧では、ジェンダーや障がいの有無にかかわらず、すべての人が尊重される社会づくりが進んでいます。

そんな“北欧的な価値観”と通じるイベント「アンステレオタイプ・アライアンス映画祭」が、先日、東京・国連大学で開催されました。

オープニングセッション

今回のイベントは、「国連女性機関(UN Women)」とオーストラリアの映画制作会社「Bus Stop Films」が共催し、障がいや国境を越えて人と人がつながる素晴らしさを伝えることを目的としています。

会場では短編映画『Chasing the Sun』『Head Over Wheels』が上映され、監督や出演者、関係者によるパネルディスカッション、そして参加者同士の交流が行われました。

イベントの冒頭では、UN Women 日本事務所代表の焼家直絵さんが登壇。

「アンステレオタイプ・アライアンス豪州支部と日本支部が合同で開催した今回の映画祭では、障がいや国境を越えて人と人がつながる素晴らしさを表現することができました。これを契機に、アンステレオタイプ・アライアンスが掲げる“誰もが尊重される社会”に向けて、私たち一人ひとりが一歩を踏み出していければと願っています」と語りました。

焼家さんの言葉からは、「違いを越えて理解し合う社会」を目指す強い想いが感じられました。

北欧諸国が大切にしてきた“多様性と寛容さ”にも通じるメッセージであり、会場全体が温かな希望の空気に包まれました。

Bus Stop Filmsによる取り組み

続いて登壇したのは、オーストラリアの映画制作会社 Bus Stop Films のCEO、トレーシー・コービン=マチェットさん。

「創造性と革新は、人と人をつなぐ力を持っています。今回の映画祭で上映された『Chasing the Sun』は、そのことをまさに体現しています」と語り、オーストラリアと日本の協働が生み出した温かな物語を紹介しました。

また、Bus Stop Filmsが進める「誰もが映画づくりに参加できる環境づくり」にも言及。障がいのある人々が撮影の現場で活躍することの意義を強調しました。

「本当の意味での多様性とは、カメラの前だけでなく、後ろでも人々が対等に関われることです。そこにこそ社会を変える力がある」と力強く語りかけるトレーシーさんの姿に、会場の参加者たちは深くうなずきながら耳を傾けていました。

Bus Stop Filmsによる短編映画『Chasing the Sun』

映画『Chasing the Sun』は、ダウン症を抱えるDJと、日系オーストラリア人の女性マリの交流を描いた心温まる物語です。

日本とオーストラリア、異なる背景を持つ二人が、うどん作りを通して少しずつ心を通わせていく姿が丁寧に映し出されました。

文化や言葉の違いを超え、互いを理解し合う過程には、“多様性の中で生まれる優しさ”があふれています。

透き通るような映像と静かな音楽が重なり合い、Bus Stop Filmsが掲げる「誰もが表現の場に立てる世界」という理念を、美しく体現した作品となりました。

上映後には、Bus Stop FilmsのCEO トレーシー・コービン=マチェット氏、監督のタク・ナカノ氏、主演のアダム・ラパナーロ氏とキミエ・ツカコシ氏、そして公益財団法人日本ダウン症協会の水戸川真由実氏によるパネルディスカッションが行われました。

トークでは、映画の内容だけでなく、Bus Stop Filmsが制作現場でどのように多様性を取り入れているかについても語られました。

障がいのあるスタッフが自然にチームの一員として働ける環境づくりや、その温かい空気が撮影現場全体の雰囲気をつくり出していることなど、“共に創る”という精神が作品を支えていることが伝えられました。

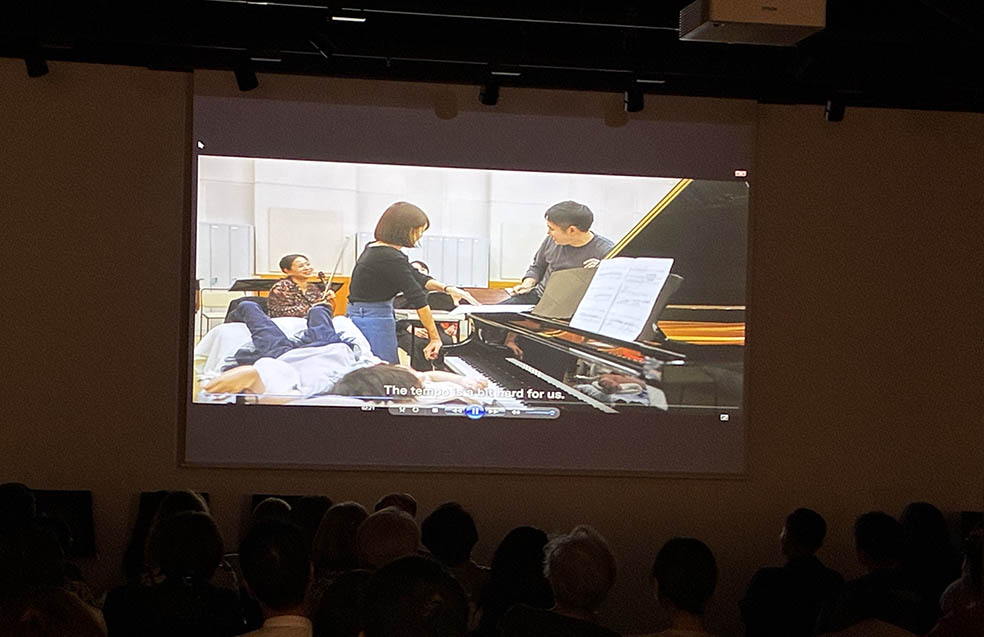

続いて、Unstereotype Alliance日本支部を代表して、ヤマハ株式会社による「だれでも第九」プロジェクトの紹介映像とトークセッションが行われました。

障がい・テクノロジー・音楽が生み出す新たな可能性について考える時間となり、会場は大きな感動に包まれました。

テクノロジーの力で、身体の自由が限られる人でも演奏に参加できるようにするこの取り組みは、「誰もが音楽を通してつながり合える社会」を目指す象徴的なプロジェクトです。

観客の多くが、音楽が持つ“人と人をつなぐ力”をあらためて感じ取っている様子でした。

閉会後は交流会が行われ、国境や障がいの有無を越えていくための知見や思いを共有しました。

この映画祭を通して伝えられた「多様性を認め合い、誰もが尊重される社会をつくる」という想いは、北欧諸国が長年大切にしてきた価値観と深く通じ合っています。

小さな一歩の積み重ねが、国や文化の垣根を越えて人と人がつながる未来へとつながっていく——そんな希望を感じさせる時間となりました。

関連