昭和41年(1966年)の開場以来、伝統芸能の上演だけでなく、演劇・芸能関連の資料の収集と活用に努めてきた国立劇場。美術的に優れた名品から歴史的に貴重な資料まで、多岐にわたる所蔵資料から、担当者が「これを見て!」という一押しを紹介するのが、毎月末日に公開する美術展ナビ×国立劇場コラボ連載【芸能資料定期便】です。

今日、演劇を宣伝する方法は様々な種類がありますが、江戸時代、人々に歌舞伎などの興行を知らせる役割を果たしていたのは「番付ばんづけ」と呼ばれる刷り物でした。第22回の芸能資料定期便は、江戸で刷られた歌舞伎の番付をご紹介します。

芝居の番付は主に、顔見世番付・辻番付・役割番付・絵本番付の4種類に分けられますが、今回は「芝居番付を読み解く(前編)」と題し、顔見世番付と辻番付についてご紹介します。役割番付と絵本番付については、来月の後編をお待ちください。また、地域や時代によって形式が変化しますが、ここでは江戸時代後期に江戸で作成されたものについて取り上げます。

《顔見世番付》

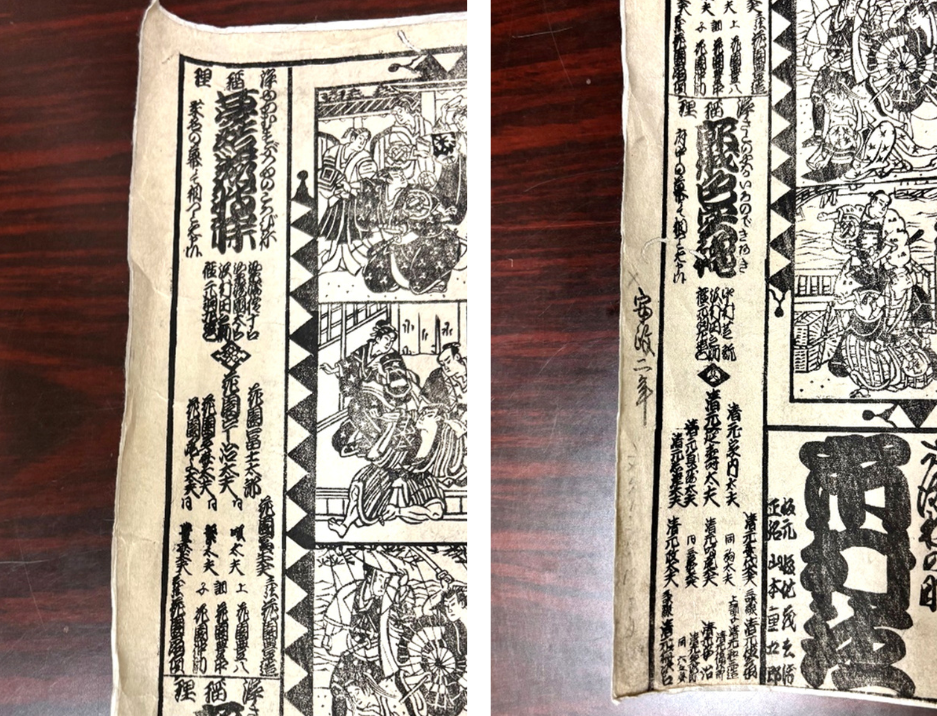

顔見世番付は、各芝居小屋においてその一年に出演する役者を一覧にしたものです。江戸時代の歌舞伎役者は一年ごとに一つの芝居小屋と専属契約を結んで出演することになっていました。その顔ぶれを披露するのが「顔見世興行」で、11月に各座で行われ、歌舞伎の世界の一年が始まります。この顔見世興行に先立って、新しい座組を紹介するために発行されるのが顔見世番付でした。「役者付」などとも呼ばれます。

天保5年11月森田座の顔見世番付(国立劇場所蔵)

天保5年11月森田座の顔見世番付(国立劇場所蔵)

それでは天保5年(1834年)の森田座の顔見世番付について、まず上半分を見てみましょう。この部分は芝居小屋正面の櫓と看板を模しており、契約した役者、狂言作者、囃子方について、前年の出勤地と役柄、そして名前が書かれています。

上段の中央に櫓を模して描かれているのがその芝居小屋を表す座紋です。その真下に書かれているのが座元(興行権を持つ者)の名前です。この番付では丸にかたばみの森田座の紋と「森田勘弥」が該当します。隣に二名ずつ並んでいるのは女方のスターです。

その左右にはずらりと役者の名前が並んでいますが、この並び順や大きさは、実は役者の地位によって決められているのです。

まず、下段の右端に一座のリーダーである座頭が記載されます。少し読みにくいですが、「江戸 実事 坂東三津五郎」とある四代目坂東三津五郎がそれです。上段の右端には立女方(女方のトップ)か、座頭に次ぐ地位の役者が記されます。この番付では「江戸 娘形 岩井半四郎」とある六代目岩井半四郎です。

全体的にみっちりと名前が並んでいますが、名前が大きく正確に書かれている役者ほど地位が高いことを表しています。

なお、外枠の左右に上部が屋根のようになって張り出している部分がありますが、これは「庵看板」という看板を模したもの。現在京都南座の顔見世で掲げられる「まねき」も庵看板にあたります。

左右の庵看板

左右の庵看板

番付においてこうした庵看板形式で名前を載せることは「庵に入れる」とも言ったそうで、客座の扱いであることや「スケ(実力を持った地位の高い助っ人)」であることなどを示します。この番付では、右側の庵に「江戸半太夫」が率いる浄瑠璃の連名が、左側の庵に「江戸 娘形 嵐亀之丞」の名が見えます。

役者の配置

役者の配置

続いて、下半分を見てみましょう。ここには主な役者の姿が、実事、娘形などそれぞれの役柄の姿で描かれています。上部の名前と対応するよう色を付けてみると、名前が大きく描かれている役者ほど中央に配置されています。絵の中の配置も序列が反映されていることがわかります。

ちなみに、枠外左には「絵師 鳥居清満筆」とこの絵を描いた絵師の名前が入っています。鳥居派は芝居絵や役者絵を専業とした浮世絵の流派で、こうした番付絵を多く描いたほか、江戸・東京の歌舞伎看板を現代まで担当してきました。令和3年(2021年)に九代目の鳥居派当主であった鳥居清光氏が亡くなり、鳥居派の作品が新たに生まれることは無くなってしまいましたが、繰り返し上演される演目であれば歌舞伎座の正面入口前で絵看板を見ることができます。

《辻番付》

辻番付はその名の通り市中に貼って興行を予告した、現代でいうポスターのようなものです。下の画像は、文久元年(1861年)7月、江戸の市村座で上演された芝居の辻番付です。

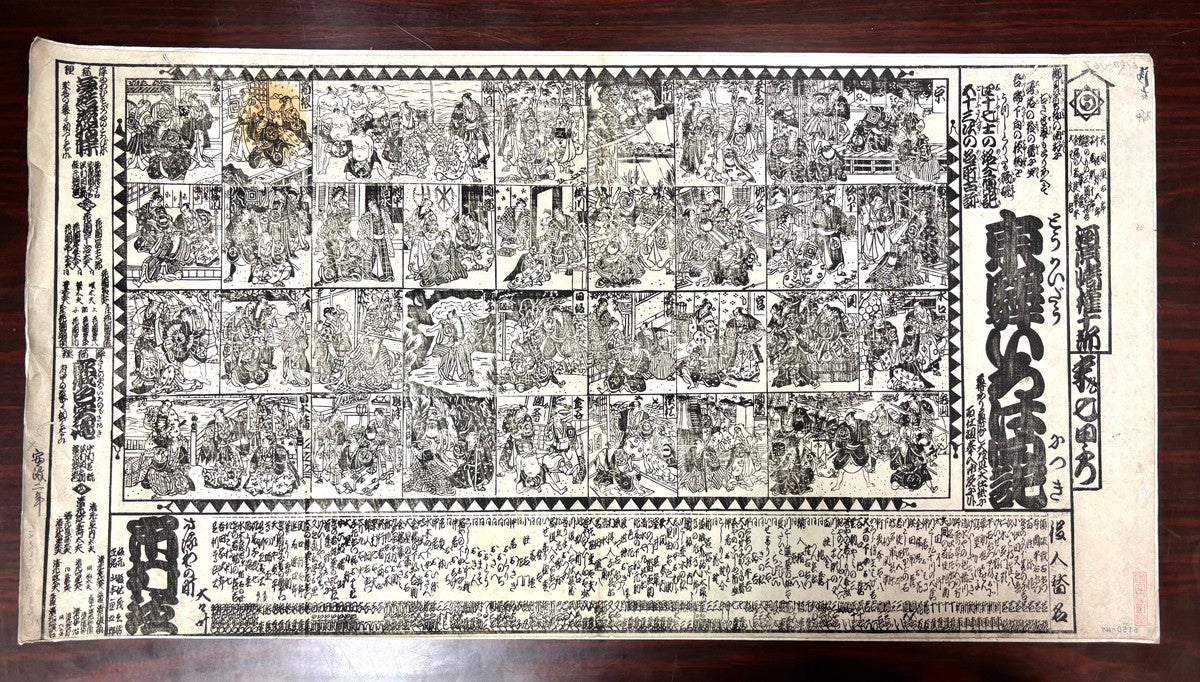

文久元年7月市村座の辻番付(国立劇場所蔵)

文久元年7月市村座の辻番付(国立劇場所蔵)

右部、枠で囲われた部分に大きく『東駅とうかいだういろは日記にっき』と大おお名な題だい(演目のタイトル)が書かれています。拡大してみましょう。

大名題拡大図

大名題拡大図

外題下部の右側、別の枠で囲まれた部分に「来ル七日より」とありますね。年と月は書かれていませんが、それほど前から貼り出すわけではないので、「次の七日から」興行が始まるという情報で十分だったのです。

外題の上には、次のように書かれています。

御ご贔ひゐ屓き様さまの御お好このみに

古ふるき世せ界かいもとりあへず

駅ゑき路ろの鈴すゞの音おとに聞きく

吾あ嬬づま下向くだりの談柄はなしぐさを

うつしとりたる旅たび硯すゞり

四し十じふ七しち士しの銘めい仝〳〵伝でん記き

五ご十じふ三さん次つぎの名めい所しよ古こ跡せき

この七五調の文章は「カタリ」と呼ばれ、その演目の概要を説明します。カタリは立作者(この興行では二代目河竹新七、後の黙阿弥)が執筆すると決まっていました。これによると、『東駅いろは日記』は、忠臣蔵の義士銘々伝を東海道五十三の宿場に当てはめ、京から江戸まで下りながら物語が展開するといった筋だったようです。

絵の部分ではそれを表すように、格子状に区切られた枠に各宿場町での場面が描かれています。右上の京から左下の日本橋へと目線を移していくと、東海道の道筋と物語が進んでいきます。

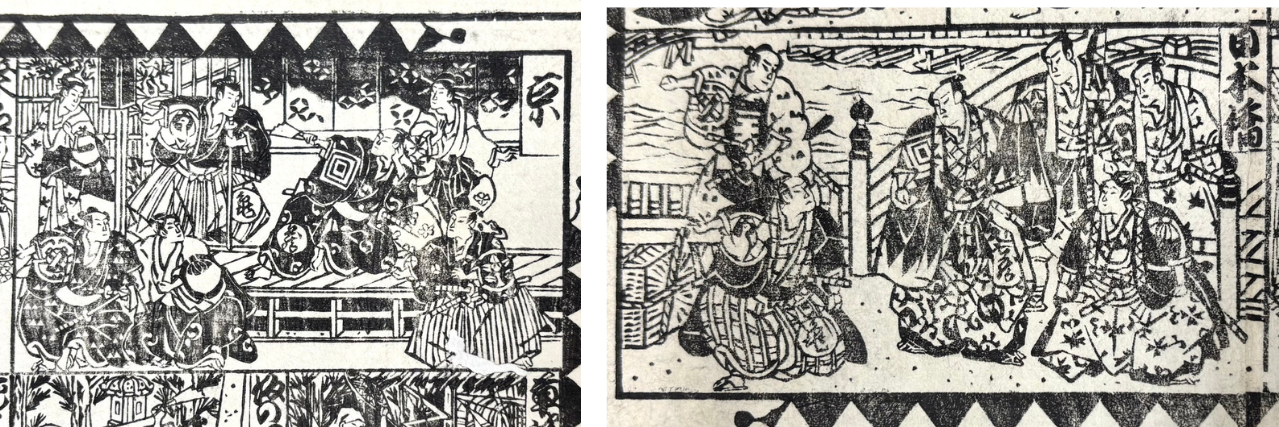

(左)「京」の枠 (右)「日本橋」の枠

(左)「京」の枠 (右)「日本橋」の枠

絵の下には「役やく人にん替かえ名な」、つまり配役表が並んでいます。顔見世番付と同じように、ここに載る順番も厳密に決められています。

まず右端に実力と人気を備えた立役である「書出し」が載り、中央に座頭と対等の実力者である「中軸なかじく」が位置します。そして左端に座頭、その前に立女方が載ります。序列は座頭、中軸、書出しの順で、座頭と書き出しの内側は立女方から左右交互に、中央の中軸に近づくほど位が低くなっていきます。

役人替名

役人替名

この番付で言うと、右端の書出しは「須破数右衛門 芝翫」とある、四代目中村芝翫しかんです。「寺岡平右衛門」「百姓弥作」など七役を勤めています。中軸にあたるのが「大星由良之助 團蔵」から始まる六代目市川團蔵です。

座頭に該当するのは「足利高氏公 羽左衛門」とある十三代目市村羽左衛門(後の五代目尾上菊五郎)。羽左衛門はほかに、「佐藤与茂七」や「水木辰世 実ハ 猫石の怪」などを勤め、計七役で出演していることがわかります。

立女方にあたるのは、「与左衛門娘おりゑ 田之助」と書かれている三代目沢村田之助です。「大星力弥」や「峯蔵妹おたに」も勤めています。座頭である羽左衛門の右隣ではなく、羽左衛門の弟・三代目市村竹松と、立役としての地位を確立していたベテラン初代坂東亀蔵(四代目坂東彦三郎)をはさんでいますが、座頭の最も近くに配置されている女方です。

庵看板の部分(河原崎権十郎)

庵看板の部分(河原崎権十郎)

また、先ほども出てきた庵看板形式の部分がこの辻番付にもあります。外題の右側に「河原崎権十郎」と書かれている部分ですね。顔見世番付と同じように、客座の扱いであることなどを示します。初代河原崎権十郎(後の九代目市川團十郎)は、人気の若手花形役者でした。

さて、役人替名の左側を見てみましょう。大きな文字で「市村座」その右肩に「さるわか町」とあります。猿若町(現在の浅草)の市村座で行われるということを表しています。そしてその右に「大々叶」とあるのは「千穐万歳大々叶」の略で、千穐楽まで大入りが続くようにとの願いが込められています。

「さるわか町 市村座」

「さるわか町 市村座」

左端の二分割された縦長の枠には、「夢ゆめ結むすぶ露つゆの転ころび寝ね」「廓さとの俄にわか色いろの実でき穐あき」とあります。それぞれ「浄瑠理」の文字と「桑名の幕にて相つとめ申候」「府中の幕にて相つとめ申候」との説明があり、また下部には役者名と浄瑠璃の太夫の名が記されていることから、桑名の場と府中の場ではこの浄瑠璃による舞踊が演じられたとわかります。

浄瑠璃の枠

浄瑠璃の枠

また、ここでは資料の紹介はしませんが、上演期間中に場面の抜差しがあった場合、その変更を周知するために「追おい番付ばんづけ」という小さめの辻番付が出されることもありました。

ここまで、顔見世番付と辻番付を細かく見てきました。次回は役割番付と絵本番付について、今回の辻番付と同じく文久元年7月市村座「東駅いろは日記」の時のものを題材に読み解いていきます。お楽しみに!

(国立劇場調査資料課 野村茉那)

なお、『東駅いろは日記』の内容については、『正本写合巻集24 東駅いろは日記』(平成31年3月刊行)で詳しく知ることができます。美術展ナビオンラインストアでも購入できます。この機会にぜひお求めください。

◇『正本写合巻集・24 東駅いろは日記』2,240円

美術展ナビ×国立劇場コラボ連載【芸能資料定期便】をまとめて読めます