蔦重と定信、春町の死に大きな衝撃

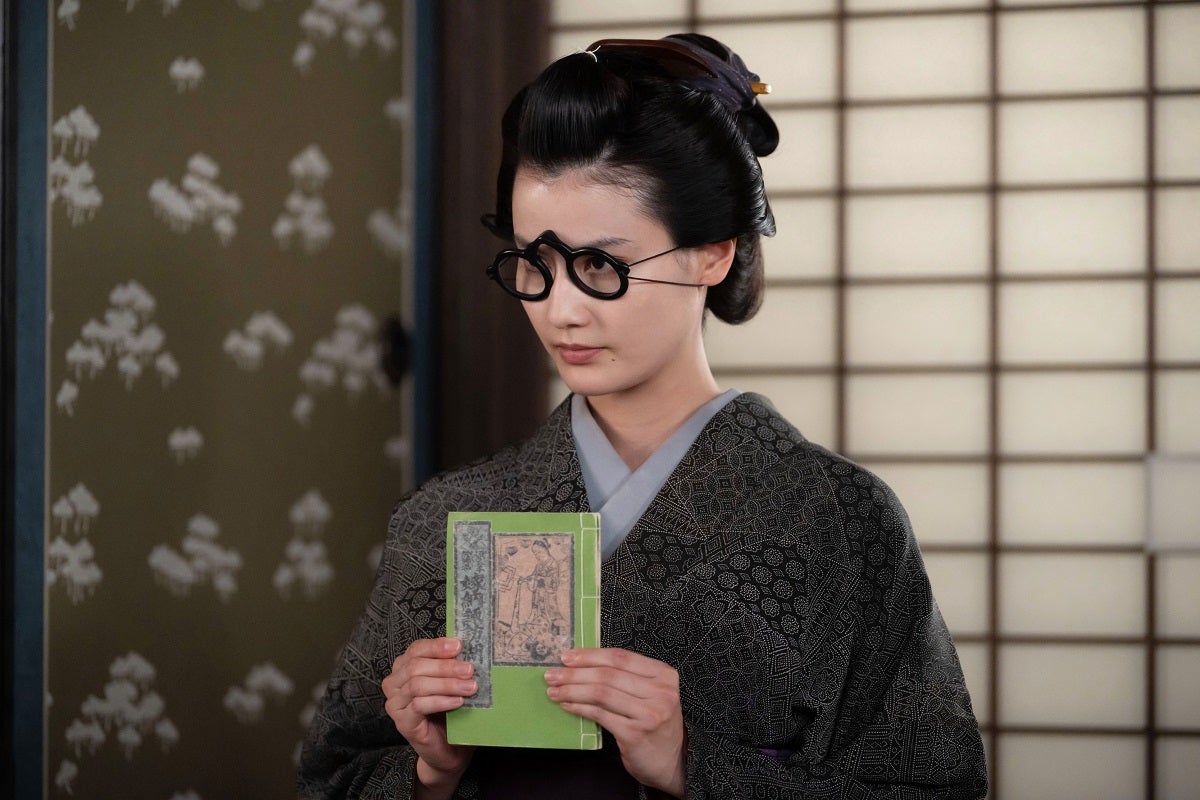

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の第37回「地獄に京伝」では、恋川春町(岡山天音さん)の自害という衝撃的な事件に際して、その死の当事者になってしまった蔦重(蔦屋重三郎、横浜流星さん)と松平定信(井上祐貴さん)がいかにその事実を受け止め、次の行動を選択したのかを丁寧に描きました。(ドラマの場面写真はNHK提供)

ともに自らの判断の甘さが春町を死なせてしまった事実と向き合い、「彼の死を無駄にできない」という強い思いを抱いたのは同じでした。

ところが、「春町の遺志をどのように生かすのか」という方向性は真逆というのが2人の社会観、人生観をよく反映していました。そしてその事が2人の間の新たな火種となっていきそうな雲行きです。

春町の死を真正面から受け止めたのは定信も同じ。「この世は思うがままには動かせないもの。そう諫言した者を、私は腹を切らせてしまいました。その者の死に報いるためにも、私は我が信ずるところを成し得なければなりませぬ」。改革の歩みを緩めるつもりはない、という宣言でした。

春町の死を真正面から受け止めたのは定信も同じ。「この世は思うがままには動かせないもの。そう諫言した者を、私は腹を切らせてしまいました。その者の死に報いるためにも、私は我が信ずるところを成し得なければなりませぬ」。改革の歩みを緩めるつもりはない、という宣言でした。

京伝の圧倒的才能も証明

時代状況に翻弄されつつ、新しい作品世界を切り開いた山東京伝(古川雄大)の抜きんでた才能に光が当たりました。それまで武士中心だった江戸のアートシーンが、町人を主役として再編成されていく時期です。その先駆けとして重要な役割を果たしたのが京伝でした。

一方、着実に巨匠への道を歩み始めた喜多川歌麿(染谷将太さん)は、「栃木」という、彼の画業にとって重要な土地との出会いがありました。しかし大切な伴侶のきよ(藤間爽子さん)に漂う暗雲が……。この記事では前半に歌麿と栃木の関係を、後半に春町の死をめぐる蔦重や京伝らの動きを振り返っていきます。

江戸との深い繋がり、繁栄した栃木の街

吉原を訪れ、駿河屋(高橋克実さん)を通じて歌麿や蔦重と面会したのは下野(現在の栃木県)の栃木の豪商、釜屋伊兵衛(益子卓郎さん)でした。

歌麿の鮮やかな作品に魅せられたという伊兵衛。実在の人物です。歌麿に「屋敷に飾る肉筆画を描いてほしい」と依頼します。肉筆画とは印刷される版画ではなく、絵師が直接、筆で描いた一点ものを指します。浮世絵や絵本とは違い、当然、高価になります。つまり伊兵衛はそれだけの経済的基盤を持った人物だったということになります。彼が拠点とした「栃木」とはどんな街だったのでしょう。

栃木、現在の栃木市は栃木県第3の都市で日本橋から北へ直線距離で約80キロメートル。今も蔵造りの昔ながらの家屋が残り、「小江戸」と呼ばれる観光地として知られます。東武鉄道やJR、東北自動車道などで首都圏からも気軽に足を運べます。

昔ながらの町並みが残る栃木市街。右手の川は江戸と町を結んだ巴波川。

昔ながらの町並みが残る栃木市街。右手の川は江戸と町を結んだ巴波川。

江戸時代、栃木の街は渡良瀬川の支流の巴波川(うずまがわ)の水運によって江戸などと結ばれ、米や酒、しょうゆ、材木などをあつかう商業都市として大いに繁栄しました。また日光東照宮への使者が通行する「例幣使街道」の宿場町としても賑わいました。有力商人は江戸と頻繁に行き来をし、歌麿や大田南畝ら最先端の文化人とも交流していたのでした。

伊兵衛が歌麿に描かせたという大作、高精細複製画で

歌麿のコレクションで知られる地元の栃木市立美術館は現在、展示替えのため休館中。10月10日(金)から企画展「喜多川歌麿と栃木の狂歌」が始まります。ここではドラマに関連した珍しい歌麿作品を鑑賞することができます。

栃木市立美術館の外観。2022年にオープンした新しいミュージアムです。

栃木市立美術館の外観。2022年にオープンした新しいミュージアムです。

栃木市立美術館に展示されている「三部作」の高精細複製画。10月10日から見られます。

栃木市立美術館に展示されている「三部作」の高精細複製画。10月10日から見られます。

伊兵衛が歌麿に描かせたとされる肉筆画が《深川の雪》《品川の月》《吉原の花》からなる「雪月花三部作」。明治12年に、同市内の寺院で3幅が展示されたという記録が残っています。現在、実作品はアメリカの美術館などに収蔵されており、栃木市立美術館では今年いっぱい、三部作の高精細複製画を展示しています(休館の時期あり)。いずれも幅3メートル前後という大作で、かつ歌麿らしい細密な描きこみが特徴。高精細複製画の迫力は見事で、ドラマの予習復習もかねてファンはぜひ見ておきたい展示です。

歌麿と狂歌と栃木の関係にスポット

来月、同美術館でスタートする企画展「喜多川歌麿と栃木の狂歌」も注目です。

ドラマに描かれた時期、栃木でも江戸同様に狂歌が流行。狂歌師を輩出しました。歌麿の作品に栃木の狂歌師の名前や歌が載っている作例が数多くあり、いかに栃木と歌麿の縁が深かったかが伺われます。

喜多川歌麿《女達磨図》紙本墨画淡彩 寛政2-5年(1790-93)頃 栃木市立美術館蔵

喜多川歌麿《女達磨図》紙本墨画淡彩 寛政2-5年(1790-93)頃 栃木市立美術館蔵

喜多川歌麿《青楼三美人》大判錦絵 寛政4-5年(1792-93)頃 個人蔵

喜多川歌麿《青楼三美人》大判錦絵 寛政4-5年(1792-93)頃 個人蔵

同展では歌麿の画業や同時代の絵師たちによる浮世絵と肉筆画、栃木や各地方の狂歌とその発展ぶりを紹介します。ドラマとも密接に連なる内容で、栃木の街の歌麿の話題も含めてこの「美術展ナビ」の「回想」でまたレポートします。

喜びの歌麿、しかしきよさんの身体は…

肉筆画の制作依頼に歌麿、自宅で予行演習までする喜びようです。

「おきよがいたら、おれなんでもできる気がするよ」と愛しい妻のきよを力いっぱい抱きしめました。しかし好事魔多し、なのでしょうか……。

何とも気になるきよさんの足元。

だんだん、湿疹が広がっているような。嫌な疾患が頭をよぎります。大事にならなければいいのですが。。。。

苦悩の蔦重、京伝への期待高まるが

蔦重、地本問屋の集まりという対外的な場面では「黄表紙、これからです。町方に頑張ってもらいましょう」と強気なところを見せていましたが…。

ひとりになるとこのひどい落ち込み具合。定信が「黄表紙好き」と聞きかじり、「これならいける」という自らの判断の甘さで春町を死なせてしまったのですから、無理もありません。版元としての蔦重の地位を引き上げてくれた大田南畝や朋誠堂喜三二らも創作活動から身を引いてしまいました。いつ定信から厳しい制裁が下るとも知れない武士のクリエイターにはもう頼れません。

必然的に期待したくなるのは町人で才能豊かなこの人、京伝です。

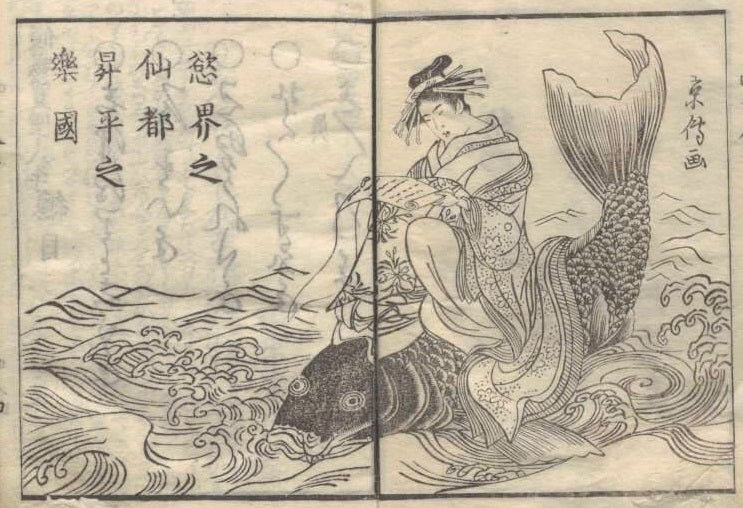

しかし京伝も簡単には引き受けられません。春町が亡くなったのと同じ寛政元年(1789)に、田沼意次の政治運営を皮肉った「黒白水鏡」という黄表紙で京伝(北尾政寅)は絵を担当しました。

石部琴好 作 ほか『黒白水鏡』,[出版者不明],寛政1 [1789] 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8929946

石部琴好 作 ほか『黒白水鏡』,[出版者不明],寛政1 [1789] 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8929946 石部琴好 作 ほか『黒白水鏡』,[出版者不明],寛政1 [1789] 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8929946図のとおり、田沼意知と佐野政言の刃傷沙汰や、事件後に切腹になった佐野政言が「世直大明神」と崇められたことまでうがつ際どい内容でした。さすがに公儀も問題視し、この出版で京伝は罰金を科せられたばかりだったのです。「おれは目を付けられている」と慎重になるのは当然でした。

石部琴好 作 ほか『黒白水鏡』,[出版者不明],寛政1 [1789] 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8929946図のとおり、田沼意知と佐野政言の刃傷沙汰や、事件後に切腹になった佐野政言が「世直大明神」と崇められたことまでうがつ際どい内容でした。さすがに公儀も問題視し、この出版で京伝は罰金を科せられたばかりだったのです。「おれは目を付けられている」と慎重になるのは当然でした。

一方、隅田川の河口近くにあった中洲(三俣富永町)は埋め立てられて茶屋などが立ち並び、田沼時代は歓楽街として大いに賑わいました。しかし隅田川の流路を阻害して洪水の原因になっていると考えられたことや、ぜいたくを戒める定信の政策の一環で、寛政年間に入って取り壊され元の浅瀬に戻されました。行き場を失った女性たちが吉原に送られ、吉原は溢れかえらんばかり。生活のため、女郎は競って安値で身体を売る状況になりました。

旗本や御家人の借金について債権を放棄、あるいは一部を低減させる定信の棄捐令きえんれいもあって、吉原で贅沢をしてきた金融業者の札差たちも財布のひもを締めます。タフな忘八たちも「今や吉原もただの大きな岡場所(非公認の遊郭)」と自嘲する有り様です。定信の「倹約」政策による負のスパイラルが進む江戸の市中の様子が描かれました。

「己を高く見積もり過ぎ」 歯に衣着せぬ夫婦の論争

こうした底辺の人々が苦しむ現状を見て現体制への憤りを一層、募らせた蔦重。「春町の死を無駄にできない」という思いも募るあまり、京伝に筆を取るよう強く迫ります。これに対して、凄まじかったのがてい(橋本愛さん)の抵抗。「旦那様はしょせん、市井の一本屋に過ぎません。立場の弱い方を救いたい、世を良くしたいというお志は分かりますが、少々、己を高く見積もり過ぎではないですか」とずばり。よくぞ面と向かってここまで言った、という諫言でした。

蔦重も負けていません。ていが以前、蔦重を古代中国の優れた商人に擬えて賞賛した言葉を引っ張り出し、「陶朱公のように生きろって言ったのはどなたでしたっけ」と反論。すると、ていは、大事の前には目先の恥や屈辱に耐え忍ぶことも重要ということわざを引用して「韓信のまたくぐりとも申します」。今は勝負の時ではない、と主張します。店を潰した経験のあるていにしてみれば、慎重になるのは当然ですし、その身を犠牲にして蔦重たちに累が及ぶのを防いだ春町のことも念頭にありました。ていもまた、「春町の死を無駄にできない」という思いは一緒だったのです。とはいえ、このままでは平行線。どんな本を出せばいいのか、蔦重もていも決定的なアイデアはありませんでした。

「昔の青本に戻るのは?」と提案したてい。蔦重は歯牙にもかけませんでしたが…

「昔の青本に戻るのは?」と提案したてい。蔦重は歯牙にもかけませんでしたが…

ブレイクスルーを果たした京伝

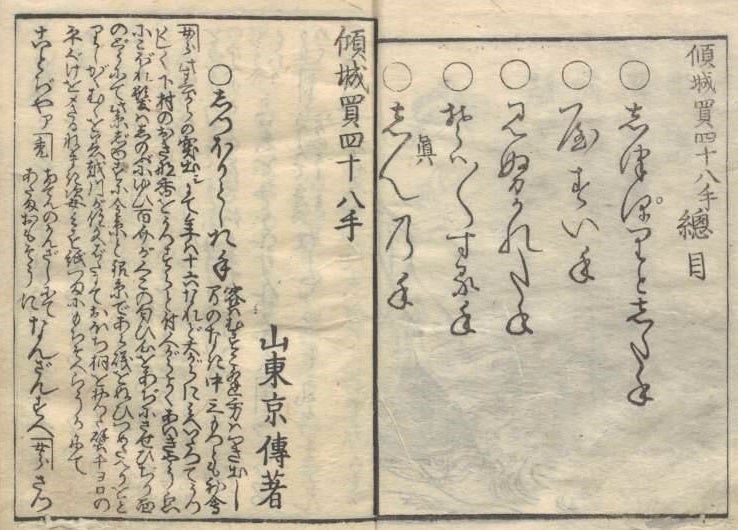

にっちもさっちもいかない状況から、自力で見事な回答を見つけてきたのがさすが京伝。名作「傾城買四十八手けいせいかいしじゅうはって」の誕生でした。

洒落本というジャンルで、「しつぽりとした手」「やすひ手」「見ぬかれた手」「真の手」という4つのエピソードから成ります。いずれも女郎と客の会話を中心に構成され、内面の心理描写に優れた作品です。

『傾城買四十八手』(江戸東京博物館所蔵)

『傾城買四十八手』(江戸東京博物館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/300087171

山東京傳 著 寛政2年自序

『傾城買四十八手』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/300087171

『傾城買四十八手』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/300087171

みの吉(中川翼さん)が「(女郎の姿に)妹を思い出した。幸せになってほしいと思った」と感想を述べたのは第1エピソードの「しつぽりとした手」。客はお金持ちの息子で18歳、女郎は禿の修業を終え、店に出たばかりの16歳。初々しいやりとりが読ませます。

女郎「わつちがほれた客しゆの來なんすやうにさ」

ムスコ「おめへ、いま、ほれたものはねへといつたじやねへか」

女郎「たつた一人ござんすよ」

ムスコ「うら山しい事だの。どこの人だへ」

(女郎だまつてゐる)

ムスコ「どこの人だ」

女郎「おまへさ」

<「新編日本古典文学全集」(小学館)から引用。以下も同様>

『傾城買四十八手』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/300087171

『傾城買四十八手』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/300087171

ていが「客の姿に前の夫の影がよぎった」と漏らしたのは第2エピソードの「やすひ手」。互いに遊び慣れた2人のやりとりは悪口の応酬です。

ていの前の夫は、店の金を吉原遊びにつぎ込み、結局逃げたとんでもない男でした。

ていの前の夫は、店の金を吉原遊びにつぎ込み、結局逃げたとんでもない男でした。

客「(たばこ盆の引き出しの客帳を出し、あけてみて)でへぶこのごろはやるな」

女郎「又さがし事をしなんす。よこしなんし(ひつたくる)」

客「ちつと見せろ。ゐんきよさんたァ、だがこつた。こいつァ気がもめの吉じやう寺だはへ」

女郎「だれでもいゝ。うつちやつてをきなんし」

(中略)

女郎「かんにんしてやんなんし。それでも茶屋づきできさァ。おめへよりやァ。きんゝさ」

馴染みの女郎の他の客を詮索し、ケチをつけるような詰まらない男でした。ていの前の夫も確かにこんな人だったでしょう。

最後のエピソード「真の手」は、その名のとおり、もう遊びではなく、本当に惚れ合った者同士の心情を描きました。互いにすべてを知り尽くした京伝と女郎の菊園(望海風斗さん)を連想させます。

客「愚痴な事を云うものだ。まだ此上勘当をうけて薦を着ても、てめへと一ッ所に居れば本望だ。したか女郎というものは」

女郎「まだわたしを女郎と思つて居なんすかへ。わつちはもう、かみさんになつた気で居ンすものを。ちつとはふびんだと思つておくんなし。」

男の懐具合はさびしく、将来をみとおせない関係。この章、女郎が妊娠したことに触れて終わります。果たして二人はどうなるのか、と想像せずにはいられない複雑な余韻が残ります。蔦重が期待したような皮肉やうがちに満ちた黄表紙の世界とはいささか趣きを異にしますが、金と欲まみれの遊郭に関する冷徹なリアリズムとともに、個々の人間に向ける暖かな眼差しが印象的です。モダンな感覚を随所に感じます。

ドラマで京伝は「歌さんの絵みたいにならねえかって。歌さんの絵はありのままだから面白いわけじゃないですか。小話もそういう具合にならねえかって」と語り、歌麿の作品を参考にしたと説明しました。確かに繋がるものを感じる両者の世界観です。

結局、京伝から権利を買い取ることにした蔦重。狙いは多少違っても、作品の高い完成度を認めざるを得なかったということでしょう。そして「傾城買四十八手」は後世の作家たちに大きな影響を与えることになります。

「善玉」「悪玉」京伝の新路線、さらに発展するも…

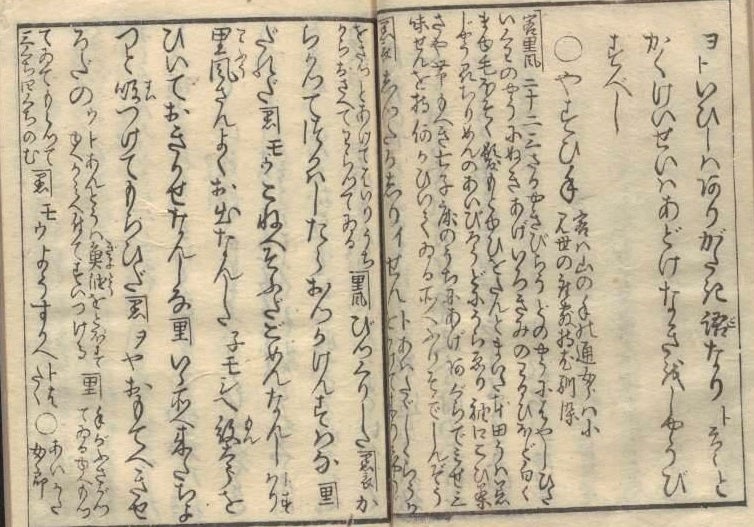

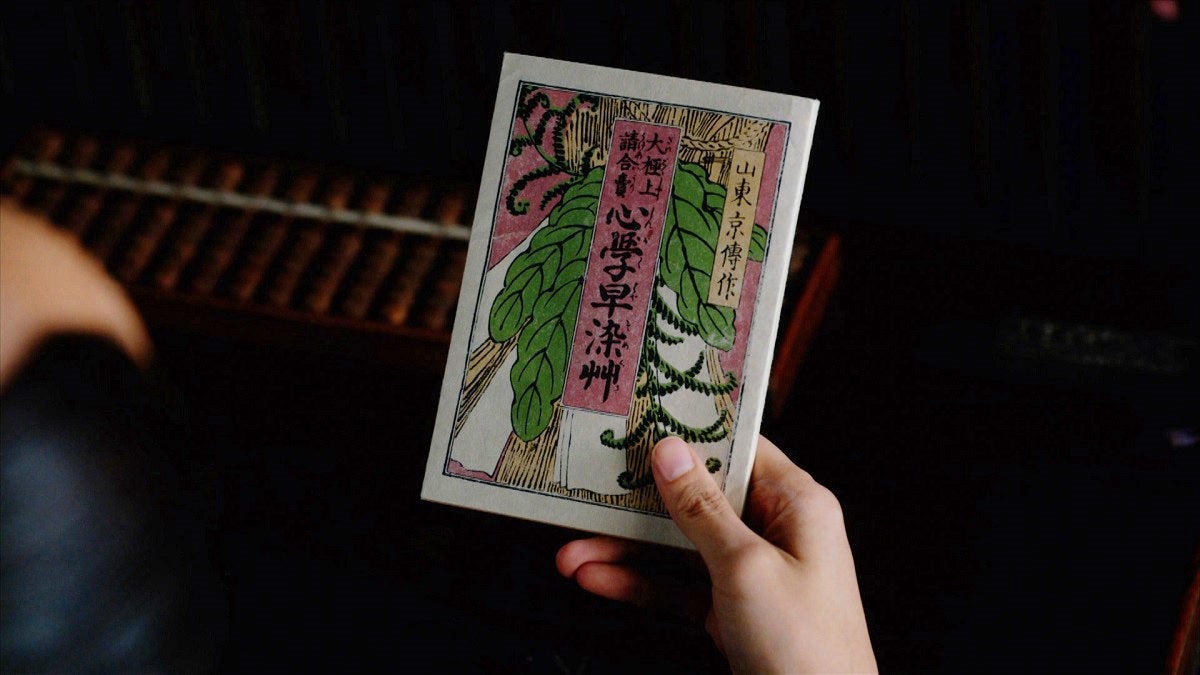

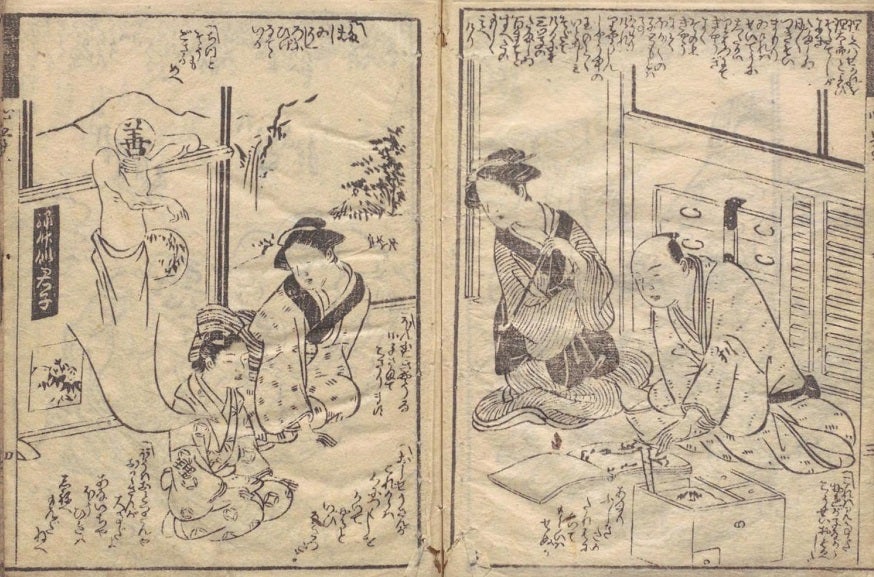

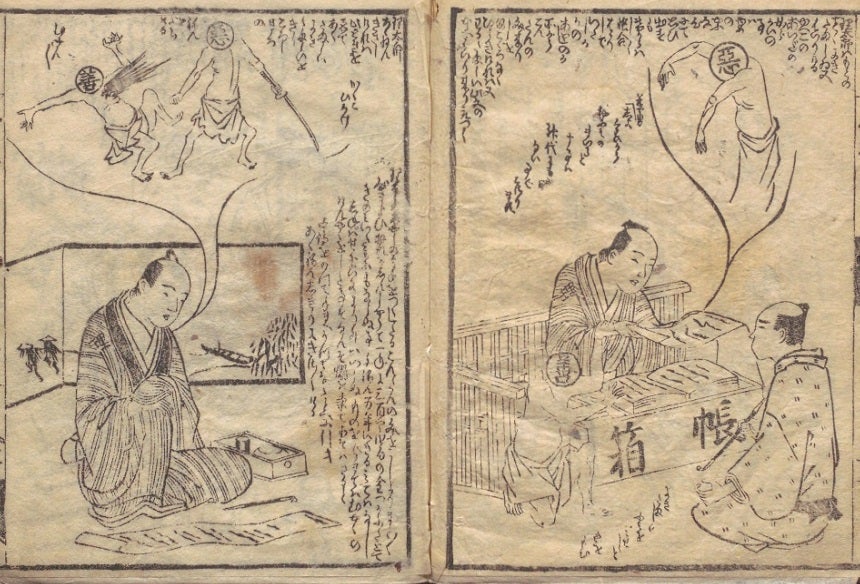

京伝、さらに新しい世界へと進んでいきます。「心学早染艸しんがくはやそめぐさ」です。

日本橋の商人の息子、理太郎が主人公。善き魂に守られて利発に育ちます。

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682ところが、途中から悪き魂が理太郎に入り込み、理太郎は吉原遊びに夢中になります。

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682ところが、途中から悪き魂が理太郎に入り込み、理太郎は吉原遊びに夢中になります。

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682 山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682理太郎は勘当され、追いはぎにまで身を落としますが、そこに立派な先生が現れ、その教えで理太郎は元に戻り、勘当も許され、家は富み栄えます。

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682理太郎は勘当され、追いはぎにまで身を落としますが、そこに立派な先生が現れ、その教えで理太郎は元に戻り、勘当も許され、家は富み栄えます。

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682「心学」とは江戸時代中期に石田梅岩を始祖として興った人生哲学、またこれを広めようとした社会教化運動のこと。確かにぐっと分かりやすく教訓的になり、現代においても盛んに使われる「善玉」「悪玉」という言葉がこの作品から生まれて広まったとおり、大いに人口に膾炙しました。この作品の趣向を生かした黄表紙が無数に誕生するほど、大ヒットになったのです。正直さや勤勉の価値をストレートに認めるストーリーは、定信の時代にフィットしました。

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682「心学」とは江戸時代中期に石田梅岩を始祖として興った人生哲学、またこれを広めようとした社会教化運動のこと。確かにぐっと分かりやすく教訓的になり、現代においても盛んに使われる「善玉」「悪玉」という言葉がこの作品から生まれて広まったとおり、大いに人口に膾炙しました。この作品の趣向を生かした黄表紙が無数に誕生するほど、大ヒットになったのです。正直さや勤勉の価値をストレートに認めるストーリーは、定信の時代にフィットしました。

「自分は新しい時代に適応する」 京伝の宣言

注目はこの作品の序文です。京伝が自ら書きました。

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682

山東京伝 作 ほか『心学早染艸 : 3巻』,[大和田安兵衛],[寛政2(1790)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892682

画草紙は、理屈臭さを嫌ふといへども、今そのりくつ臭さをもて、一ㇳ趣向となし、三冊にて述べ幼童に授く。もし其理を得ることがあらば、天竺の親分も、方便を懐にして退き、魯国の伯父も、天明を袖にして去るべし。しからば我国の姉子なんども、清く浄とし給ん哉。

<「新編日本古典文学全集」(小学館)から引用>

教訓や道理を茶化すのが黄表紙ですが、この作品ではあえて教訓や道理をそのまま趣向とします、という宣言です。自覚的に新しい路線を選んだ京伝の姿勢は明確です。定信による新しい時代が到来した以上、それに合わせて新しい表現の可能性を追求するのがクリエイターというものだ、ということでしょうか。

京伝を許せない蔦重 「ふんどしに抗わなければ」

しかし蔦重は許せません。さすが京伝の才能、あまりによく出来ていたからです。「こんな面白くされたら、みんな真似して、どんどんふんどしを担いじまうじゃねえか」。定信の政策運営に沿うような本を、身近で出されたら春町に顔向けできない、という蔦重の思いでした。「ふんどしに抗っていかねえと、ひとつも戯けられない世になっちまうんだ」。

こうなるともう売り言葉に買い言葉です。「面白いことこそ一番大事。ふんどし担いでいるとか、担いでねえとかより、面白くなきゃ、どの道、黄表紙は先細りになっちまう」と京伝も一歩も引きません。そして「蔦重さんとこでは一切、本は出しません」と縁切りまで宣言してしまいました。江戸のエンタメをリードする2人の関係、いったいこれからどうなってしまうのでしょうか。

(美術展ナビ編集班 岡部匡志)

■追伸■

「べらぼう」登場の書籍の実物が見られます

先日、尾美としのりさんと風間俊介さんが訪問した愛知県の西尾市岩瀬文庫で開催中の特別展「江戸の出版文化と蔦屋重三郎~楽しすぎるよ!江戸の本」では、「べらぼう」に登場した黄表紙を見ることができます。

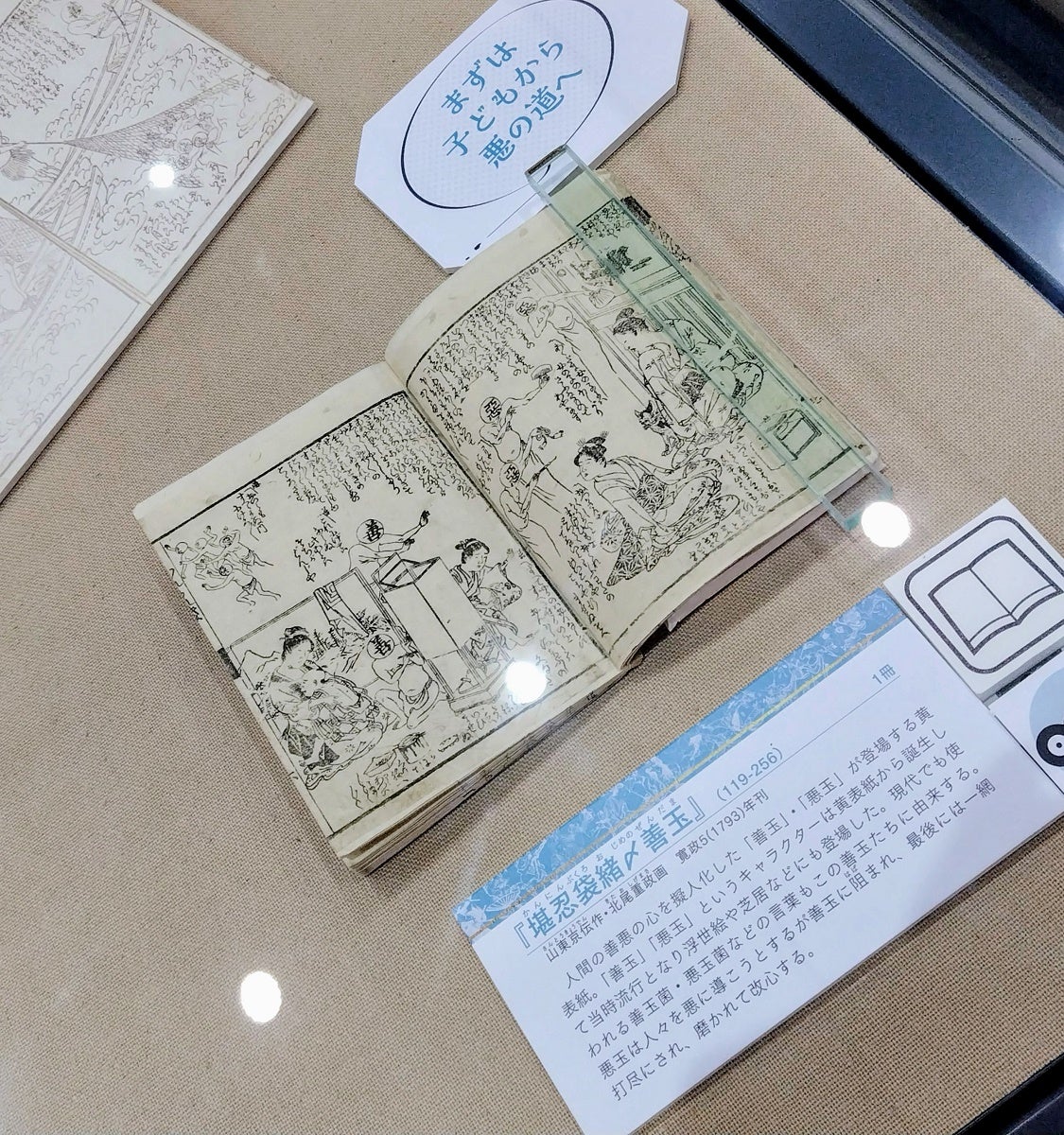

今回の「地獄に京伝」に登場した「本樹真猿浮気噺」。蔦重が初めてストーリーを考えた黄表紙です。

こちらは山東京伝の「堪忍袋緒〆善玉」。今回登場した「傾城買四十八手」のあとに制作されたもので、やはり「善玉」「悪玉」の趣向を取り入れています。豊富な古書のコレクションを誇る同館では、ドラマの展開を見て、展示を機敏に入れ替えることもあるそう。機会があればぜひ、西尾市岩瀬文庫にもお立ち寄りください。

◇尾美としのりさんと風間俊介さんが愛知県の「古書ミュージアム」西尾市岩瀬文庫を訪問 “自分の本”と対面、「本物に触れる体験、素晴らしかった。ぜひ皆さんも手に取ってみて」 展覧会は大賑わい

<あわせて読みたい>

視聴に役立つ相関図↓はこちらから

◇【徹底ガイド】大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」 キャストやインタビュー、関連の展覧会、書籍などを幅広く紹介