泉屋博古館(京都市左京区)で特別展「生誕151年からの鹿子木孟郎 ―不倒の油画道―」が9月27日から開催されます。

本展覧会は、近代の日本洋画に本格的な写実表現を移植した鹿子木孟郎かのこぎたけしろうの生誕150年を記念して開催するものです。鹿子木は現在の岡山市に生まれ、はじめ天彩学舎や不同舎で洋画の基礎を学び、のちにフランスへ留学しました。パリでは19世紀フランス・アカデミスムの正統に属し、歴史画の名手として知られたジャン=ポール・ローランスの薫陶を受け、生涯を通じてフランス古典派絵画の写実表現を追究しました。帰国後は、関西美術院や太平洋画会、文部省美術展覧会の中心的な画家として活躍し、近代日本洋画の発展に確かな足跡を残しています。

一方で鹿子木は、留学の支援を受けた住友家15代当主・住友春翠に、師ロ-ランスの代表作のほか自作や模写、その他西洋名画を仲介しておさめるなど、住友家と深い交流を結んでいることも見逃せません。

本展は初期の天彩学舎や不同舎で学んだ素描から、渡仏しフランス古典派の巨匠ロ-ランスに学んだ渡欧作、帰国後の関西美術院や下鴨家塾での活動などを作品により網羅し、生涯の画業を紹介しつつその功績を再考します。とくに師ローランスの写実技法の伝播について再検討を行い、近代日本洋画における写実表現の展開をめぐる問題を検証します。

ジャン=ポール・ローランス《イレーヌ》1896年 府中市美術館

ジャン=ポール・ローランス《イレーヌ》1896年 府中市美術館

特別展「生誕151年からの鹿子木孟郎 ―不倒の油画道―」

会場:泉屋博古館(京都本館)(京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町24)

会期:2025年9月27日(土)~12月14日(日)

前期:9月27日(土)~11月3日(月・祝)

後期:11月5日(水)~12月14日(日)

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日(ただし10/13、11/3、11/24は開館)、10月14日、11月4日、11月25日

観覧料:一般 1,200円/学生 800円/18歳以下無料

※学生および18歳以下は証明書提示が必要

※障がい者手帳等の提示で本人および同伴者1名まで無料

問い合わせ:TEL 075-771-6411

アクセス:市バス:「東天王町」下車 徒歩約200m(5・93・203・204系統)/「宮ノ前町」下車すぐ(32系統)/地下鉄:東西線「蹴上駅」から徒歩約20分

※JR・新幹線・近鉄「京都駅」から市バス利用可

詳細は泉屋博古館公式サイトまで。

見どころ

1. 約四半世紀ぶりの大規模回顧展を開催、鹿子木孟郞の画業の紹介と再考

鹿子木孟郎はフランス・アカデミスムで学んだ正統的なリアリズムを日本へと伝え、その重厚かつ堅牢な油彩画が高い評価を受けた近代日本洋画の巨匠です。回顧展はこれまで2回開かれていますが、2001年に府中市美術館で開かれた展覧会以降、鹿子木の質の高い作品に触れる機会は限られてきました。本展は、約四半世紀ぶりの本格的な回顧展であり、鹿子木が活躍した京都の地で開催されるものです。

文部省美術展覧会や太平洋画会の展覧会出品作をはじめ、師ジャン=ポール・ローランスの作品、あるいは今回の調査で発見された新出作品を含む、約80点から鹿子木の画業を紹介し、彼が目指した表現について再評価することを目指します。

鹿子木孟郎《ノルマンディーの浜》1907年(明治40) 泉屋博古館東京寄託

鹿子木孟郎《ノルマンディーの浜》1907年(明治40) 泉屋博古館東京寄託

2. 近代日本洋画における「写実」の意味

弟子の黒田重太郎が回想するように、鹿子木は「正確に物を観、それを再現すること」を最も大切にしていました。確かに鹿子木の作品には、長い時間をかけて対象と向き合い、それを正確に写し取る姿勢が通底しています。一方で鹿子木作品の魅力は、単に物のかたちを正確に捉えるだけではない、本質に迫る「写実」のあり方を示しています。

印象派以前のリアリズムを根幹とする鹿子木の絵画表現は、日本近代洋画の主流となった黒田清輝たちの外光派の表現とは一線を画します。写実表現が見直される昨今の美術界において、鹿子木の作品は一周回って新鮮な驚きと絵画の豊かさに気が付かされます。

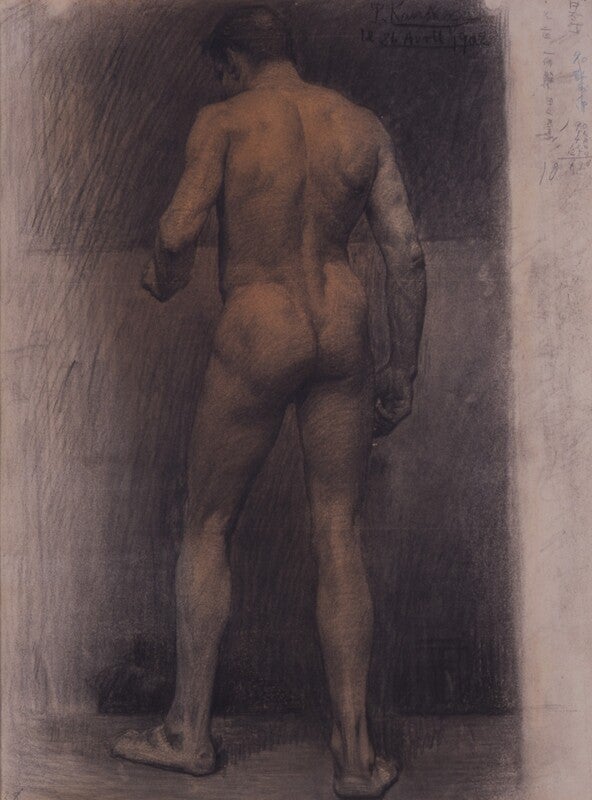

本展では多数の不同舎時代の風景スケッチや渡欧期の裸体人物写生など、鹿子木における写実表現の形成と展開をご覧いただきます。

鹿子木孟郎《男裸体習作(背面)》1902年(明治35) 岡山県立美術館

鹿子木孟郎《男裸体習作(背面)》1902年(明治35) 岡山県立美術館

3. パトロン・住友

1900年(明治33)に、父を亡くした鹿子木は、不同舎の学友とともに欧米遊学へ出発しました。パリで出会った浅井忠から長期滞在を勧められた鹿子木は、住友家に支援を願い出て、2年間留学延長できる奨学金を受けています。その代わりに鹿子木は、師のジャン=ポール・ローランスを含む西洋絵画の実作を住友家にもたらし、さらにはアングルやコローといった名画の模写も収めています。その後も住友家の後援により、1906年(明治39)と1915年(大正5)の2回にわたり渡仏し、当地で本格的な絵画学習を果たしました。本展では、近代における洋画家支援の様相、また画家とパトロンの親しい交流を紹介します。

鹿子木孟郎《厨女図模写 (原画ジョセフ・バイユ)》1901-03年頃(明治34-36) 泉屋博古館東京

鹿子木孟郎《厨女図模写 (原画ジョセフ・バイユ)》1901-03年頃(明治34-36) 泉屋博古館東京

展示構成

第1章 「不倒」の洋画家への旅が始まった。

1874(明治7)年、岡山の旧池田藩士の家に生まれた鹿子木孟郎は、14歳で松原三五郎の天彩学舎に入門し洋画を学び始めました。上京後は、小山正太郎の不同舎で「一本の線」による素描を重点的に修練し、空気や光の移ろいまで描き出す写実表現の基礎を築きます。文部省教員検定試験に首席合格後、各地の中学や師範学校で美術教師を務めながら、明治美術会展に出品し画家としても注目されました。本章では、少年期の繊細な水彩、不同舎時代の風景素描、初期油彩画に見る観察力と描写力の高さを紹介します。「不倒」と号した鹿子木の、倦まずたゆまぬ写実探究の歩みがここに始まります。

第2章 タケシロウ、太平洋を渡ってパリまで行く。

1900年、鹿子木孟郎は仲間と共に渡米し、水彩・素描展を開催。その作品売却で得たお金を元にヨーロッパへ渡り、浅井忠の勧めによりパリへ留学。アカデミー・ジュリアンで「最後の歴史画家」と称されたジャン=ポール・ローランスに師事し、西洋絵画の基礎である人体デッサンや油彩表現に励みました。さらにルーヴル美術館で古典名画の模写を重ねることで、鹿子木の人物画研究は深みと多様性を増し、それは《白衣の婦人》などの滞欧作に結実しています。帰国後は京都で画塾を開き、教育と創作の両面で洋画界に貢献しました。

鹿子木孟郎《白衣の婦人》1901-03年頃(明治34-36年)京都工芸繊維大学美術工芸資料館

鹿子木孟郎《白衣の婦人》1901-03年頃(明治34-36年)京都工芸繊維大学美術工芸資料館

特集 鹿子木の師ローランス

鹿子木孟郎がフランス留学中に師事したジャン=ポール・ローランスは、19世紀後期のアカデミー画家。光と闇の対比によるドラマティックな空間のなかに歴史人物を写実的に描き出し、主題や感情の動きを捉えた作風で知られました。アカデミー・ジュリアンでの直接指導のもと、鹿子木はローランスの精緻な描写力を学び取り、自身の作品へと昇華させていきます。本展では、鹿子木が仲介して住友に届けたローランスの代表作から、鹿子木渡仏時代に描かれた作品などを紹介します。

ジャン= ポール・ローランス《マルソー将軍の遺体の前のオーストリアの参謀たち》1877年 泉屋博古館東京

ジャン= ポール・ローランス《マルソー将軍の遺体の前のオーストリアの参謀たち》1877年 泉屋博古館東京

ジャン=ポール・ローランス《年代記》 1906年 泉屋博古館東京

ジャン=ポール・ローランス《年代記》 1906年 泉屋博古館東京

第3章 再び三度のヨーロッパ。写実のその先へ

1906年、鹿子木孟郎は斎藤与里、伊庭慎吉とともに2度目のフランス留学に赴き、アカデミー・ジュリアンで油彩裸体画の研究に没頭。サロン入選や同校の最高賞受賞を果たし、大きく飛躍しました。帰国後は関西美術院長などを務めつつ、派閥争いを離れ自らの画塾を設立。1915年には3度目の留学で象徴主義の風景画家ルネ・メナールと出会い、写実にとどまらない観念的表現への展開を模索します。3度の渡欧は、古典への憧憬とリアリズムの確信を深めるとともに、画家としての核を形成する重要な転機となりました。

鹿子木孟郎《ショールをまとう女》1906-07年(明治39-40)府中市美術館

鹿子木孟郎《ショールをまとう女》1906-07年(明治39-40)府中市美術館

鹿子木孟郎《加茂の競馬》1913年(大正2) 株式会社三井住友銀行蔵(泉屋博古館東京寄託)

鹿子木孟郎《加茂の競馬》1913年(大正2) 株式会社三井住友銀行蔵(泉屋博古館東京寄託)

第4章 象徴主義の光を受けて―不倒の画家、構想の成熟。

鹿子木孟郎は三度にわたるフランス留学を通じ、リアリズムを基盤に精神性と象徴性を併せ持つ独自の表現を追求しました。特に第三次留学で出会った象徴主義の風景画家ルネ・メナールの影響により、自然の背後に潜む観念的な世界へのまなざしが強まります。帰国後は寓意的な人物画や、象徴主義的な歴史画にも取り組み、写実に裏打ちされた精神的表現を深化させました。雅号「不倒」に象徴されているように、晩年に至るまで、流行や権威に迎合することはなく、写実という厳格な軸のもとに、感情の表出を抑制しながら精神性と象徴性を高い次元で融合した作風を展開しました。

鹿子木孟郎《浴女》1934年(昭和9) 岡山県立美術館

鹿子木孟郎《浴女》1934年(昭和9) 岡山県立美術館

鹿子木 孟郎 プロフィール

鹿子木孟郎(1874ー1941)は、現在の岡山市に池田藩士の宇治長守の三男として生まれる。14歳で洋画家・松原三五郎の天彩学舎に入学、18歳で上京し、小山正太郎の画塾・不同舎に学ぶ。1900年(明治33)に渡米、翌年にはイギリス経由でフランスに渡る。留学中に住友家の援助を受けてアカデミー・ジュリアンで「最後の歴史画家」と称されたジャン=ポール・ローランスに師事。1904年に帰国した後は、鹿子木家塾の創設や京都高等工芸学校講師を務めるなど、以後多くの後進を育てた。また1905年には浅井忠らと関西美術院を創立し、1908年に第三代院長となった。その後も文部省美術展覧会の審査委員を務めるなど、京都洋画壇の中心的な作家として活躍した。

京都では35年ぶり!

本展で特集される鹿子木孟郎は、3度のフランス修行で徹底的に磨いた写実表現を軸に、厳かでドラマティックな人物表現が非常に魅力的。画学生時代に制作された初期作品から、晩年の円熟した画風まで、約80点の作品が登場。なお、鹿子木が居を構え、画塾を運営した京都の地で回顧展が開かれるのは、じつに35年ぶりとなります。ぜひ、この機会に近代洋画の実力派作家による圧巻の写実表現を堪能してみてはいかがでしょうか。(美術展ナビ)