リアリズムと娯楽大作の間を往復しながら――“中国第六世代”グアン・フー、新作の出発点&舞台裏、そしてアジア映画への思いを明かす グアン・フー監督

グアン・フー監督

中国映画の「第六世代」監督のなかでも、管虎(グアン・フー)は特異な存在だ。ジャ・ジャンクーやロウ・イエと同時代を生きているが、歩んできた道は決して“同じ”ではない。ジャ・ジャンクーが記録映画的手法で社会の底辺を掬い取り、ロウ・イエが都市空間に欲望と記憶を刻みつけてきたのに対し、グアン・フーは人物の剥き出しのエネルギーと現実の衝突感を強調。リアリズムと娯楽大作のあいだを自在に往復し、大規模な群像劇を描く一方で、内面に忠実な小規模作品も手がけてきた。

最新作「ブラックドッグ」(9月19日公開)は、まさにその「原点」への回帰。同作は、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で最優秀作品賞とパルム・ドッグ審査員賞を受賞。映画.comは、アジア・フィルム・アワード(AFA)の会場でグアン・フー監督を取材。創作の出発点から撮影の舞台裏、そしてアジア映画への思いまでを語ってもらった。(取材・文/徐昊辰)

【「ブラックドッグ」概要・あらすじ】

(C)2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights reserved

中国を舞台に、罪を背負った青年と黒い犬の絆を美しいブルーグレイの映像で描き、2024年・第77回カンヌ国際映画祭にて「ある視点」部門の最優秀作品賞とパルム・ドッグ審査員賞を受賞したヒューマンドラマ。

2008年、北京オリンピックの開催が迫る中国。誤って殺人を犯し服役していた青年ラン(エディ・ポン)は刑期を終え、ゴビ砂漠の端に位置するさびれた街に帰郷する。人の流出が止まらず廃墟が目立つ街には、捨てられた犬たちが野犬化し群れをなしていた。知り合いの警察官に誘われ地元のパトロール隊で働くことになったランは、ある日、群れに加わらず単独行動している黒い犬と出会う。賢く決して人間に捕まらないその犬とランとの間には、いつしか奇妙な絆が芽生えはじめる。

(C)2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights reserved

●大作から小さな映画へ――パンデミックがもたらした転機

――まずは「ブラックドッグ」を撮ることになった経緯からお聞かせください。

立て続けに大作を撮ってきて、正直疲れていました。そこにコロナ禍が重なり、3年間も足を止めることになった。その時間を利用して、大きな資本や派手な演出に頼らず、自分の心に忠実な映画を撮りたいと思ったんです。学生時代、映画をただ「撮りたい」という衝動に突き動かされていたあの感覚に戻ったようでした。

――物語の着想はどこから?

私は普段から、人や出来事に触れて「これを映画にできる」と思ったら心の引き出しにしまっておく癖があります。今回は、まず自分が多くの犬を飼っていたこと。パンデミックの間、犬たちが黙ってそばに寄り添ってくれて、人と犬のあいだには映画でしか表せない関係があると強く感じました。また、以前訪れた中国西北部の廃墟となった町の風景、そして刑務所から出た友人が失語になった経験。こうした断片が積み重なって、自然に一つの物語になっていきました。

(C)2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights reserved

●北京五輪という時代の影

――なぜ舞台を北京オリンピック前夜に設定したのでしょうか。

2008年は中国にとって歴史的な節目であり、国中が最高潮に沸いた年です。ただ、北京や上海を撮っても意味はない。むしろその祝祭から遠く離れた地域に生きる人々の姿を映し出すことで、時代の光と影を強く対比させたかったんです。

――西北でのロケハンや調査はいかがでしたか。

幸いにして早い時期に甘粛省に入ることができました。当時そこは観光客も少なく、非常にシンプルな環境でした。想像していた「野犬」や「廃墟の町」が実際に存在していたんです。撮影に使った建物もほとんど改造せず、壁に残るスローガンや廃れた銀行・病院・食堂が、そのまま物語を語ってくれました。十数年経っても変わらない風景にこそ魅力を感じましたね。

(C)2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights reserved

●シナリオから現場へ――「浮かび上がる物語」

――犬や失語者、出所した男など様々な要素をどう結びつけたのでしょうか。

特別な計算ではなく、自然に浮かび上がってきたんです。心の声に従うだけ。脚本はあくまで土台で、実際に現場に立ち、俳優と向き合うことで化学反応が起こり、最終的な形に変わっていきました。

――撮影期間は?

約67日間、すべて甘粛省西部のオールロケです。

――主演にエディ・ポンを起用した理由は?

パンデミック下での最初の顔合わせはオンラインでした。彼は家で、破れたTシャツにボサボサの髪。世間がイメージする“イケメン”とはまったく違う素の姿を見せてくれました。その中に少年のような野性を感じ、この一面を引き出せば面白いと直感したんです。彼はとてもオープンで、すぐに役に入り込めました。

(C)2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights reserved

●動物と向き合う――「苦難ではなく楽しみ」

――犬との撮影は難しかったのでは。

難題に思えば難題になります。私は「楽しみ」にしようとスタッフに言いました。犬は人間に最も近い動物。根気と準備があれば必ず応えてくれます。プロの訓練士も招き、固定した環境で反復訓練を重ねました。エディ・ポンには7匹の“主演犬”の中から1匹を選ばせ、生活を共にすることで自然な関係を築いてもらいました。

――劇中には虎など他の動物も登場しますね。

すべて本物です。コロナ禍で輸送は大変でしたが、CGは一切使っていません。意味付けは観客に委ねたい。私たちにできるのは、辛抱強く準備し、現場で完成させることだけです。

――何度も出てくる「横転」の場面は?

アクション技術としては難しくありません。ただし私たちは客観的な長回しで撮りました。象徴性を押し付けるより、多義的に解釈できる余地を残したかった。観客の経験や背景によって受け取り方が変わるはずです。

●ジャ・ジャンクーの出演について

――本作にはジャ・ジャンクー監督も出演されています。経緯を教えてください。

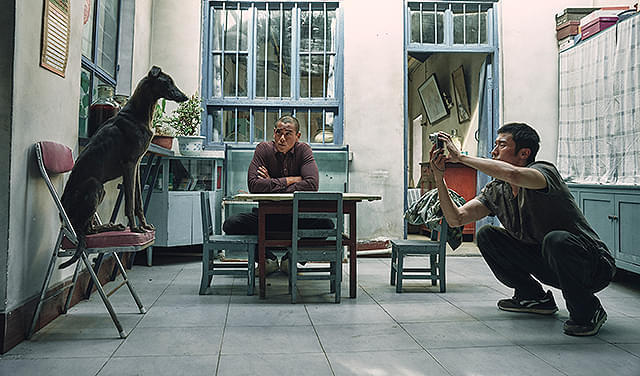

ジャ・ジャンクーとは長年の友人で、中国映画監督協会でも彼が会長、私は副会長です。彼は山西出身で、西北の方言も話せます。私は職業俳優ではない人に出演してほしかったので、彼の存在感はぴったりでした。

パンデミックの時期に声をかけたのですが、内容を詳しく聞く前に「行くよ」と言ってくれました。現場で初めて物語を知ったんです。上映後には「とても良かった」と感想をくれました。実はほかにも数人の監督が出演していて、映画を熟知しているけれど俳優ではない。その独特の雰囲気が「ブラックドッグ」には必要でした。

(C)2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights reserved

●“失語”の人物と抑制された語り口

――“失語”という設定はどこから?

実際の経験です。友人が十年服役し、出所後に社会の激変に追いつけず、言葉を発しなくなった。中国では珍しくないケースです。映画的にも、言葉に頼らず身体や表情で語る方が、動物との関係性を描くには自然でした。

――本作は大作と比べて抑制的な印象です。

撮影監督とも話しました。「映画を撮る」のではなく「人生を記録する」つもりで臨もう、と。過剰な演出を避け、できるだけ冷静に人の時間を切り取る。その意味では以前の大作とは大きく異なりますが、私自身は新鮮で楽しかった。

(C)2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights reserved

●原題「狗陣」とカンヌでの手応え

――原題の「狗陣」というタイトルはどのように決まったのですか。

企画の初期から決めていました。異なる生命同士の尊重を象徴しています。ロケで特別なセットを探しましたが、最終的には道と土手だけで十分だと気づきました。

――カンヌでの受賞体験はいかがでしたか。

作品そのもの以上に、映画人があの場で受ける尊重と敬意に感動しました。ヴェンダースやコッポラと肩を並べ、まるで映画ファンのように写真を撮りました。映画を作る苦労も、この瞬間で報われたと感じました。

――海外と中国での受け止め方の違いは?

中国では賛否が大きく分かれました。わからないという声もあれば深く共感する声もある。一方、海外の観客は社会的テーマより、個の生命体験に強く反応している印象です。

(C)2024 The Seventh Art Pictures (Shanghai) Co., Ltd. All Rights reserved

●アジア映画とこれから

――アジア・フィルム・アワード(AFA)への参加経験について。

以前は正直あまり意識していませんでしたが、今ではアジアのトップ映画人が集う場だと理解しています。とてもプロフェッショナルで、光栄に思っています。

――今後の目標は?

観客に愛されながらも、作家性を持つ映画を実現することです。

――アジア映画人との協働について。

映画は本来、文化交流の手段だと思います。映画祭で異なる国の映画を観ることで、その国の人々の生活を体験できる。これは映画の最大の魅力です。だからアジア映画の交流に力を尽くすことは、私にとっても“功徳”だと感じます。

――最近注目しているアジア映画は?

インド映画「私たちが光と想うすべて」です。

――日本映画や監督への思いは?

幼い頃から黒澤明に影響を受け、北京電影学院時代は伊丹十三や周防正行の作品を学びました。近年は濱口竜介に注目しています。彼は現代日本映画を代表する存在だと思います。

――日本文化で好きなものは?

食べることですね(笑)。日本へはよく行きます。