今回「昭和40年男」編集部は、『TADANORI YOKOO Masterworks 1960s-70s』書籍化のきっかけともなった浅見英治氏(株式会社トゥーヴァージンズ編集部 編集長)と住友千之氏(株式会社トゥーヴァージンズ 代表取締役社長)への独占ロングインタビューを行った。本作品が書籍として販売されるまでの壮大なストーリーを熱く語っていただいた。

横尾忠則との出会い

横尾忠則について語る浅見氏

横尾忠則について語る浅見氏

Q. 横尾さんとの出会いについて教えてください

20代の頃から、横尾さんの作品が好きでした。1番好きな書籍は『見えるものと観えないもの』という対話集です。横尾さんが対談に遅刻してくる場面があるのですが、それでもすぐに打ち解けて横尾さんを中心に会話が進んでいく。作品だけではなく、そんな横尾さんの人間性にも惹かれました。

社会人になり、横尾さんの個展案内のハガキをずっと持っていたので飛び込みで足を運びました。展示物を見ながらマネージャーさんらしき人を見つけて『書を捨てよ、町へ出よう』の復刊について直談判したところ「そんなに熱心に話して本を出したいなら、本人に会いますか?」と。それをきっかけに、直接アトリエへ伺うことになりました。

Q. 実際にお会いしてみてどんな印象でしたか?

最初はめちゃくちゃ緊張しました。 お会いする前にカフェに入り、家から引っ張り出してきた本を何度も何度も読み直して‥(笑)。何十年も編集の仕事に携わっていますが、1番緊張しましたね。

Q. どんなお話をしましたか?

ほとんど雑談でした(笑)。

『見えるものと観えないもの』の話や自分がバリに住んでいた頃の話をしました。29歳の時、バリ島に1年間滞在して「森羅万象に神が宿る」といった現地の思想や文化に興味を持ち、「目に見えなくても命はある」「目に見えるものだけが全てじゃない」という感覚に触れました。

そんな話を横尾さんにしたら、すごく興味を持っていただき、自分が撮影した不思議な写真をたくさん見せてくれました。最後は、マネージャーさんに「先生もういい加減時間です」と怒られるくらい…(笑)。

ものづくりにおける”考えない精神”と行動力

Q. 書籍化において1番大切にしていることは何ですか?

考えに考え抜いたものではなく、感覚として面白いと思えるものを作ることです。実際に、横尾さんは思考を巡らせて考えたものをあまり好まない人だと感じています。以前、「壺の絵を描いていて、なんで壺を描いてるんですか?と聞かれても分からない。気づいたら壺を描いていた」という絵こそ良い作品だという話をしてくださいました。だから「本を作る時も考えちゃダメだよ、遊びな」と。

今回の作品『TADANORI YOKOO Masterworks 1960s-70s』も社内で会議をしているときに「大きい本、面白くないですか?」というアイデアから始まり、『横尾忠則遺作集』から抜粋して作ってみよう!という流れで制作に入りました。

Q. 横尾さんに提案する前に制作を開始したということですか?!

はい(笑)。

オッケーしてくれるとしたら、実際に書籍を持っていくしかないと思っていたので、もし企画が頓挫したら自分が買い取ろうという覚悟でした(笑)。 すぐに、『書を捨てよ、町へ出よう』『横尾忠則遺作集』などでお世話になっている藤原印刷さんに連絡をしたところ、製本所の方々が興味を持ってくださって、翌日くらいには束見本が上がってきました。

Q. ものすごいスピード感ですね‥

それも凄く面白くて。 「今、製本してるよ!」みたいな動画が送られてきて、「おー!」みたいな(笑)。とにかくみんなが楽しんでいたのが印象的です。

Q. 実際に横尾さんにお渡ししたときの反応はいかがでしたか?

早く見せたいけど、頻繁にお会いすることはできないので『横尾忠則遺作集』の打ち合わせの時に持っていきました。

随分大きい書籍が置いてあるから、横尾さんも気になって「それは何?」「見ます?」みたいなやり取りをしました(笑)。

今思えば、企画書を持っていくのではなく、実際に作品を持っていくという行動自体に興味をもっていただいたのだと感じています。

浅見氏が語る本書の魅力

見開きA1という大きさ

A2サイズは、書店でよく見かけるポスターくらいの大きさです。見開きだとA1サイズになります。

この書籍を見たときに、横尾さんが「コーヒーテーブルブックみたいだね」と仰いました。要は、海外のパーティーで来客をもてなす際に、「大判な本をみんなで眺めて楽しむ」という文化に似ていると。大きいことの面白さってすごいあるなと思いました。あとは、立てて置くという楽しみ方もあると思います。その日の気分に合わせてページをセレクトする。生活の一部として作品を楽しんでいただきたいですね。

こだわりの装丁生地

今回の作品では、横尾さんの故郷である西脇市の播州織を使用しました。生地のセレクトで頭を抱えていたときに、西脇市でブックサロン「へそまち文庫」を運営されている越川さんから、播州織デザイナーの玉木新雌さんを紹介してくださり、協力していただくことになりました。

60年代の紙質

紙をセレクトするときも、作品に因んで60年〜70年代の紙をセレクトしました。お客様に「なぜこの紙にしたのか」と聞かれたときに全部説明できるようにしたいという思いは常にあります。

作品のセレクト

最初に作ったサンプルは『横尾忠則遺作集』から自分がピックアップしたものだったのですが、それを見た横尾さんが「自ら選びたい」と言ってくださいました。横尾さんの自選作品集は大変貴重だと思います。

コーヒーテーブルブックのようにページをめくる住友氏(左)と浅見氏(右)

コーヒーテーブルブックのようにページをめくる住友氏(左)と浅見氏(右)

横尾の故郷・西脇市の播州織を使用した装丁生地

横尾の故郷・西脇市の播州織を使用した装丁生地

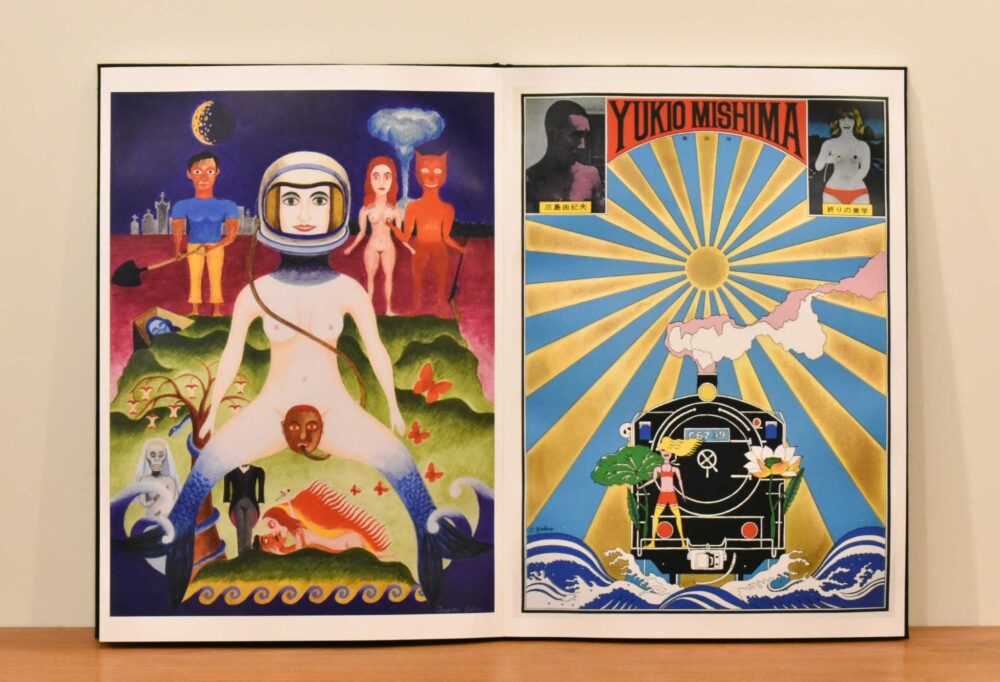

左:オレステイアの樹(1965)右:終りの美学(1966)

左:オレステイアの樹(1965)右:終りの美学(1966)

横尾忠則 直筆サイン入り

横尾忠則 直筆サイン入り

“遊び心”が生み出した作品の面白さ

筆者が浅見氏の取材で感じたものは、横尾忠則への愛そのものだった。

浅見氏をはじめ『TADANORI YOKOO Masterworks 1960s-70s』に携わった人々は、皆、横尾忠則の作品と人間性に惹かれ「面白いモノを作りたい」「楽しいことをしたい」という一心で本作品の書籍化へと邁進した。

そして、この書籍は「心からその作品を愛する人々に、絶対的な価値があるモノを提供する」という現代の新たなニーズに応えているといっても過言ではない。

今までにないチャレンジングなこの書籍を、是非お手に取っていただきたい。

【書籍情報】

『TADANORI YOKOO Masterworks 1960s-70s』

著者:横尾忠則

定価:110,000円(本体100,000円+税)

仕様:A2判(420×594mm)/54頁/上製本(図面観音製本)/函入り

発売日:2025年3月上旬

発行:株式会社トゥーヴァージンズ *発売日は地域によって異なることがあります

【著者プロフィール】

横尾忠則(よこお・ただのり)

1936年兵庫県生まれ。現代美術家。1972年ニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ、ヴェネツィア、サンパウロなど各国のビエンナーレに出品し、国内外の美術館にて個展を開催。2012年に兵庫県立横尾忠則現代美術館、2013年には豊島横尾館を開館。主な受賞、綬章に毎日芸術賞、ニューヨークADC殿堂入り、紫綬褒章、旭日小綬章、朝日賞、高松宮殿下記念世界文化賞など。2022年に東京都名誉都民、2023年には日本芸術院会員、文化功労者に選ばれる。著書に小説『ぶるうらんど』(泉鏡花文学賞)、『言葉を離れる』(講談社エッセイ賞)、小説『原郷の森』ほか多数。