狂言師・野村万作に迫ったドキュメンタリー。人間国宝の名演を映像に記録しつつ、芸歴90年超の歩みをたどり、その芸の神髄を探る。映画の公開を機に、孫・裕基に話を聞いた。父・萬斎に付いて祖父の背中を追い続けてきた若き狂言師は、名人の芸と精神をどう受け継ごうとしているのか──。

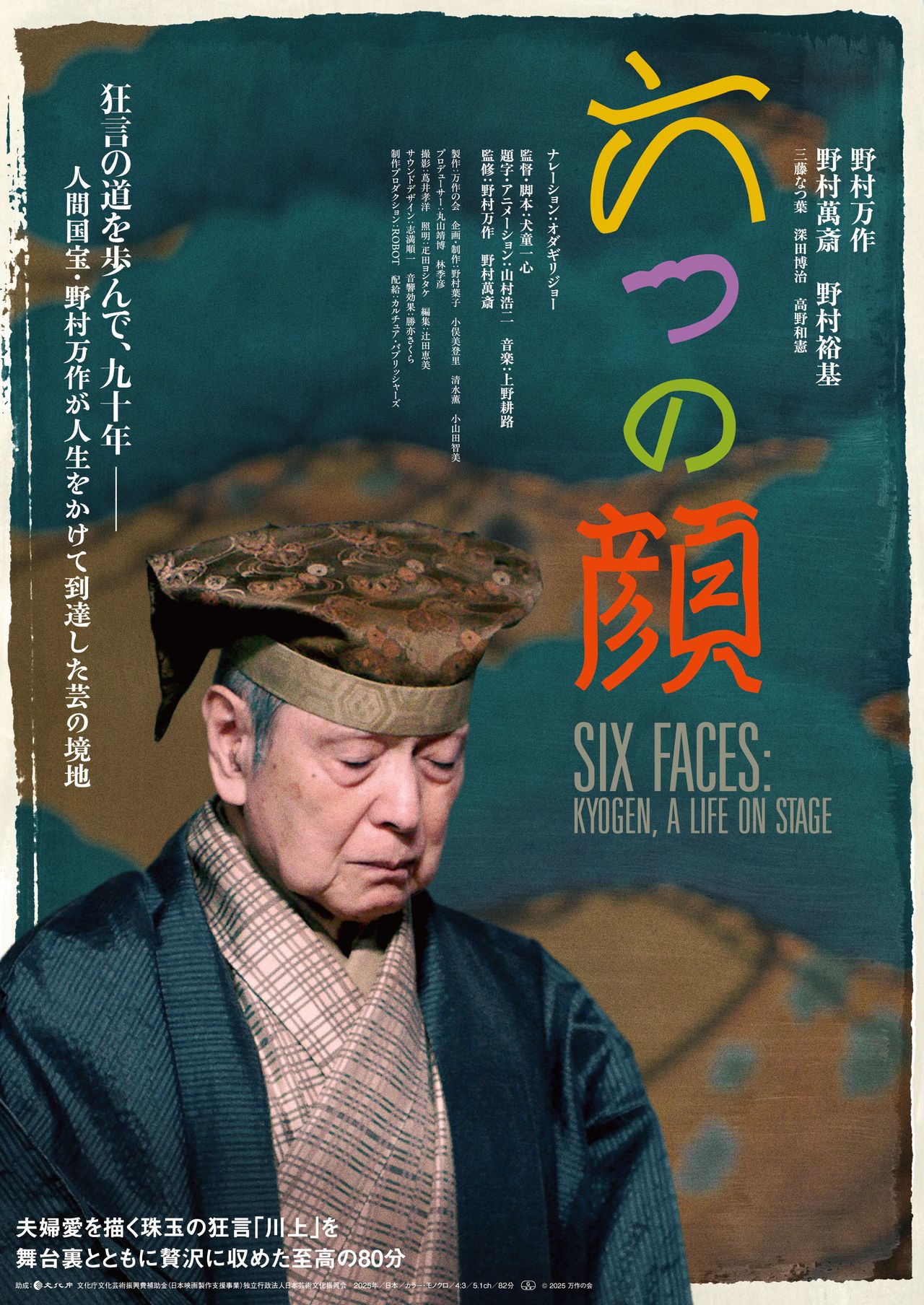

94歳の今なお現役で舞台に立ち続ける狂言界の至宝・野村万作。映画『六つの顔』は、文化勲章受章記念公演が行われた2024年6月22日、万作93歳の誕生日という特別な1日に密着したドキュメンタリーだ。

2025年6月22日で94歳になった狂⾔師・野村万作 © 2025 万作の会

監督は『ジョゼと虎と魚たち』(2003)や『のぼうの城』(12)などで知られ、ダンサー・田中泯を追ったドキュメンタリー映画『名付けようのない踊り』(21)でも高い評価を受けた犬童一心。

万作がライフワークとして取り組み、磨き上げてきた演目「川上」を臨場感あふれる映像に記録した。息子・萬斎、孫・裕基とともに3代で同じ舞台に立つ瞬間も捉えている。またインタビューで人生の軌跡をたどり、万作が過去を振り返る中で心に浮かんだ「六つの顔」をアニメーションで表現するなど、多彩なアプローチで狂⾔師・野村万作の全体像に迫っていく。

映画を通して見えた祖父の芸

映画の公開に当たり、インタビューを受けてくれたのは、祖父を「万作先生」と呼ぶ野村裕基。本作を見て改めて強く感じたことがあったと振り返る。

「芸に対してすごく正直なんだなと。複雑に考えすぎることなく、まっすぐ、ひたむきに、役と向き合っているのが伝わってきたんです」

この「正直さ」は、ただ無心で舞台に立つという意味ではない。1934年に3歳で初舞台を踏み、戦中・戦後を生き抜いて、90年以上にわたって舞台に立ち続ける背景には、芸に人生を重ねる覚悟と深い信念がある。老境に入ってもなお、「まだまだ」と芸の研鑽(けんさん)を怠らないその姿勢に、裕基は圧倒されるという。

「普通なら、94歳で舞台に立っているだけでも十分すごいと言えますよね。でも万作先生は、舞台上で決して妥協しないんです。片足でケンケンしながら舞台を回るような所作も、ごく自然にこなす。信念を持って取り組んでいると、年齢や肉体の限界すら超えてしまうものなのかと驚きます」

能舞台の揚幕(あげまく)の奥、橋掛かりの手前にある神聖な「鏡の間」で、万作が精神統一する姿をカメラが捉える。芸の正直さとは、見る者の目をごまかさない、ということでもある。その潔さこそが、万作の芸の根幹にある。裕基はその背中を、稽古場でも、舞台袖でも見つめ続けてきたのだ。

「鏡の間」で精神統一する万作 © 2025 万作の会

代を受け継ぐ重み

江戸時代から300年以上続く狂言師の家系である野村家には、「猿に始まり、狐に終わる」という言葉がある。

3歳で初舞台を踏む演目「靱猿(うつぼざる)」からキャリアが始まり、技術的にも精神的にも極めて高度な「釣狐(つりぎつね)」を演じ終えて初めて一人前とされる、狂言師としての修練の道のりを示している。

裕基もまた、3歳で「靱猿」の子猿役を初演し、初舞台の稽古から本番に至るまでの姿は、NHKのドキュメンタリー番組にも取り上げられた。最近は、祖父や父が演じてきた大名役を裕基が務めるようになった。子猿役を演じるのは一門の幼い子どもだ。

「かつて自分が祖父や父に導かれたように、今度は自分が教える立場になっている。なんとも言えない感慨がありました」

『靱猿』で子猿が月を見る型で、月がある場所を指しているポースで撮影に応じてくれた

この経験は芸を深める上で大きな転機となったという。演者としてだけでなく、次の世代を導く者として、祖父や父が歩んできた道をたどる日々。その重みを裕基は静かに受け止めている。

3代それぞれの“年の花”

2018年には、パリで3代が同じ演目「三番叟(さんばそう)」を披露した。共通の演目を三者三様に演じることで、芸の継承とは何かがより鮮明になったという。

狂言「川上」で座頭の妻を演じる野村萬斎(右) © 2025 万作の会

「それぞれに“年の花”があるといいますか。当然、経験の“階段の段数”が違うので、それぞれの持ち味や特性も違います。観客が見比べてみて面白いのはもちろんですが、僕としては『その域に達するとこうなるのか』と実感できたことが大きいですね」

3代の芸が並んだことで見えてきたのは、単なる“同じ型の再現”ではない。それぞれの年齢、経験、身体性からにじみ出る表現の違い。そして、今の自分がその中で、どの地点にいるのかという“リアル”である。

「日本酒におけるお米の割合ではないですが、磨けば磨くほど、より一層クリアで香り高い味わいが引き出されていくものだと思います。でもだからこそ、たとえば若い狐を演じるにあたっては、フレッシュさや躍動感といった、今の自分にしかできない表現があるのではないかと感じることもあります」

裕基がこうして冷静に自らの芸と向き合う背景には、「釣狐」を26回以上も演じた万作への敬意もある。1回目より2回目、2回目より3回目──同じ演目を繰り返す中で、どこまで磨き上げられるか。祖父の芸がいかに無駄を削ぎ落とした“至芸”なのかを知るほどに、自身の未熟さと可能性を感じるという。

「川上」への思い、そしていつかたどる道

「川上」で盲目の夫を演じる野村万作 © 2025 万作の会

本作のメイン演目でもある「川上」は、万作が25歳で初演し、今も演じ続けている作品だ。盲目の夫とその妻の夫婦愛と宿命を描く物語は、喜劇の多い狂言の中でも異色の“哀(かな)しみ”を内包した作品として知られる。

「僕もいずれは挑戦する日が来るのかもしれませんが……まだまだ、恐れ多いですね。祖父が川上村にまで赴いて演じるくらい大切にしている作品ですから」

「川上」の舞台である奈良の川上村・金剛寺の荘厳な風景 © 2025 万作の会

裕基は、狂言を喜劇というよりむしろ、人間の哀しみや美しさを描き出すものとして捉えている。それは、万作から受け継いだ野村家の伝統であり、芸の核でもある。

「祖父の芸には、まず美しさがある。その後におかしさや面白さが来る。普段、稽古を受けている中で、心構えみたいなことを言語化する習慣はないんです。だからこそ僕もこうした映像や文章で残されたものから学ぶことの方が多い。映画には万作先生が自身の父から聞いて心に残っている俳句の話が出てきますね。『ややあって また見る月の 高さかな』。これも改めて聞いて腑に落ちる部分がありました」

外へと開く伝統芸能

万作は今も「海外公演に行きたい」と語っているそうだ。その一言に、野村家が長年抱いてきた“芸を外へ開く”姿勢が如実に現れている。

「その年齢で飛行機に乗れるのかとこちらの方が心配になるくらい(笑)。でも祖父は、70年近く前から海外で狂言を見せてきた人なんです」

狂言「川上」より © 2025 万作の会

万作は1957年に狂言初の海外公演をフランスで行って以来、世界各地で演目を披露してきた。伝統芸能の“保存”を超えた“進化”と“発信”に他ならない。万作の芸にとって、国境は決して壁ではなかった。

その志を受け継ぐように、裕基も自ら海外に赴き、ワークショップを通して狂言の魅力を伝えている。今年、単独で訪れた台湾・高雄での体験には大きな意義があったという。指導する大学の狂言サークルでは、演技だけではなく、“文化として説明できる狂言”の伝え方にも重点を置いている。

「狂言だけじゃ広まらない」

「ただ舞台に立つだけでは、狂言は広まらない」。裕基が強く意識しているのは、「狂言師・野村裕基」として、どう“個”を外に打ち出していくか。

自主公演の主催やメディア出演にも意欲的だ。狂言をただ守るのではなく、「伝え、魅(み)せ、届ける」。そこには、父・萬斎の活動とも重なる“メディアを通じた発信”という視点がある。

万作から受け継ぎ、裕基へと伝える野村萬斎 © 2025 万作の会

「写真でも、映像でも、なんでもいい。狂言を広く届けるためなら、形式にはこだわらない。まずは一歩、自分から動いて外に出ていかないと、芸は残らないですから」

萬斎が演出を手掛けるシェイクスピア劇『ハムレット』での主演や、「能 狂言『鬼滅の刃』」への出演など、異なるジャンルの表現にも積極的に関わってきた。裕基は芸の道を歩みながら、自分なりの“発信のかたち”を探している真っ最中なのだ。

狂言装束の着付けは3人で行うことも © 2025 万作の会

真の「国宝」とは

話題の映画『国宝』を観たという。

「吉沢亮さんも横浜流星さんも、本当にすごいですよ。わずか1年半の稽古であそこまでできるとは本当に驚きました」

演技への敬意をにじませつつも、彼の目線は“芸を極める”という一点にとどまらない。一人の伝統芸能の継承者として冷静にこう語った。

「芸を極めし者が“国の宝”であることは、もちろん間違いじゃない。でもそれだけかと言われたら、僕は違うんじゃないかなと思うんです」

映画では「現在」の野村万作がモノクロームで映し出される © 2025 万作の会

その視点は、野村万作という真の国宝の芸を間近で見てきた者にしか語れない本音だろう。

「芸を極めるだけでは、おそらく人間国宝にはなれない。後進の育成、自分で発信する力、後世に残していく力……。そういったこともすべて含めて評価されて初めて、“国の宝”として認められるのではないでしょうか」

インタビュー撮影:花井智子

取材・文:渡邊玲子

© 2025 万作の会

作品情報

監督・脚本:犬童 一心

出演:野村 万作

野村 萬斎 野村 裕基

ナレーション:オダギリ ジョー

配給:カルチュア・パブリッシャーズ

製作:万作の会

制作プロダクション:ROBOT

製作国:日本

製作年:2025年

上映時間:82分

公式サイト:culture-pub.jp/six-face

8月22日(金)よりシネスイッチ銀座、テアトル新宿、YEBISU GARDEN CINEMA ほか全国順次公開

予告編