「野口哲哉 鎧を着て見る夢 -ARMOURED DREAMER-」

会場:彫刻の森美術館(神奈川県箱根町ニノ平1121)

会期:2025年7月19日(土)~2026年1月12日(月・祝)

開館時間:9:00~17:00(入館は閉館30分前まで)

休館日:年中無休

観覧料:大人2,000円、大学・高校生1,600円、中・小学生800円、未就学児 無料

※Webチケット割引、団体割引、障害者割引あり※学生は証明書を要提示

問い合わせ:TEL 0460 -82-1161

美術館公式サイト:https://www.hakone-oam.or.jp/

展覧会サイト:https://www.hakone-oam.or.jp/specials/2025/armoureddreamer/

鎧兜と人間への好奇心がつまったリアルなアート

鎧兜と人間をテーマにしたリアルな立体作品や絵画作品を創作している野口哲哉さんの「鎧を着て見る夢 -ARMOURED DREAMER-」展が「彫刻の森美術館」で開催されている。鎧を着た人が勉強机に頬杖をついてうたた寝していたり、壁にルージュでハートマークを描いていたり――。作品の前に立つと、白昼夢に迷い込んだかのような不思議な感覚に襲われる。そこに高いアート性を内包しているところが野口ワールドの真骨頂。こうした作品が生まれてくる理由を探るべく、野口さんによるギャラリートーク(7月)に参加した。

「空間を大事にしたかった」

《floating man》2025年 ミクストメディア(筆者撮影)

《floating man》2025年 ミクストメディア(筆者撮影)

ギャラリートークは彫刻の森美術館本館ギャラリーの1階展示室で始まった。「この美術館は自然の中に作品を展示していますが、私の作品も空間の広がりの中にシンクロするように置いてみました。空間を大事にしたかったのです」。野口さんはまず本展の開催場所に同美術館を選んだ理由を説明した。

同上

同上

1階展示室には本展のポスターやチラシに刷り込まれた新作の《floating man》が展示されていた。野口さんの言葉に従い、窓外の風景をバックに本作を視野に入れてみた。すると作品が夏の風に乗り、歴史のかなたからこの部屋に飛び込んできたかのように目に映った。

本作の後ろに回った。鎧兜の後部はもちろん、人間の体躯や衣服のひだも緻密に表現されていた。

「ネガティブな気持ちで」

《BIAS》2019年ミクストメディア(同)

《BIAS》2019年ミクストメディア(同)

壁に《BIAS》が展示してあった。裸足の作品が頭上の兜を両手で抑え、へたり込んでいる。苦悩に沈んだ表情が事態の深刻さをうかがわせる。一体どんな難儀が降りかかってきたというのか。「大丈夫ですか」と声をかけたくなった。

本作について野口さんは「意図的に広い場所にぽつんと置いてみました。孤独感が出ました。作品には私の自画像的な部分もあるのですが、実はネガティブな気持ちで制作することが多く、本作も少々機嫌が悪いときに作った記憶があります。芸術にはポジティブな表現もいいのですが、暗さ、重さも重要だと思います」と苦笑しながら説明した。

《Clumsy heart》2018年 ミクストメディア(同)

《Clumsy heart》2018年 ミクストメディア(同)

反対の壁に野口さんの名を一躍世に広めた《Clumsy heart》が展示されていた。本展では正面に回り込めるように配置されたおかげで、地味ながら花柄模様の鎧兜を着ていることや、ルージュのケースを刀のさやのように腰に差していることが分かった。

野口さんはふだん歴史史料によく目を通しているそうで、「桃山期の武将の日記を読み、戦国武将たちが個性的なデザインの鎧を着ているのは首を取られても誰の亡骸か区別できるようにしたため、と知りました」と語った。

だからこの作品も鎧を花柄模様にしたのかな。《BIAS》が兜の鍬形を特大にしたのも同じ理由かしら。推理が湧いた。

それにしても頑強そうなのに高々とハートマークとは。戦場に背を向け、刀を捨て、独り愛を訴える――。アイロニーに満ちている。バンクシーの壁画を連想した。

「シルエットも大事」

窓外の風景を借景にして作品が並ぶ第2展示室

窓外の風景を借景にして作品が並ぶ第2展示室

ギャラリートークは2階展示室に会場を移動した。ここも外の景色に溶け込むような空間に作品が展示してあった。逆光の中、無言の作品たち。表情はよく見えないが、代わりにシルエットが浮かび上がった。

「シルエットを見るのも大事だと思います。そうすることで見えてくるものもあるはずなので」。野口さんの話を聞きながら展示台に視線を戻した。部屋の白い内壁とそれに続く外のコンクリート壁は激しい攻防が繰り広げられた城の石垣。そこに作品たちがたたずみ、討ち死にした仲間を追悼したり悲嘆に暮れたりしているシーンに見て取れた。

《Cat-option2》2020年 紙にアクリル彩色

《Cat-option2》2020年 紙にアクリル彩色

本展で人気の絵が壁にあった。上の《Cat-option2》がそれ。猫の耳をあしらった兜を被り、大事に白い猫を抱いている。目指す場所に向かって急いでいるようだが、猫はそんな飼い主の事情に関心なく、クールな視線をこちらに向けている。

現代人はよくペットと一緒に写真を撮る。「それなら愛猫を胸に肖像画に収まりたがった人がいても不思議じゃないでしょ」。絵から猫の声が聞こえた。

「群像を作りたかった」

島形展示台に大小さまざまな作品が並ぶ第3展示室(筆者撮影)

島形展示台に大小さまざまな作品が並ぶ第3展示室(筆者撮影)

第3展示室には広い島形の展示台の上に大小さまざまな作品が並んでいた。野口さんは「これまでの展覧会では作品を1作ずつ台に載せて展示してきましたが、本展では群像を作りたかったので、こうした展示方法を採用しました」と語った。

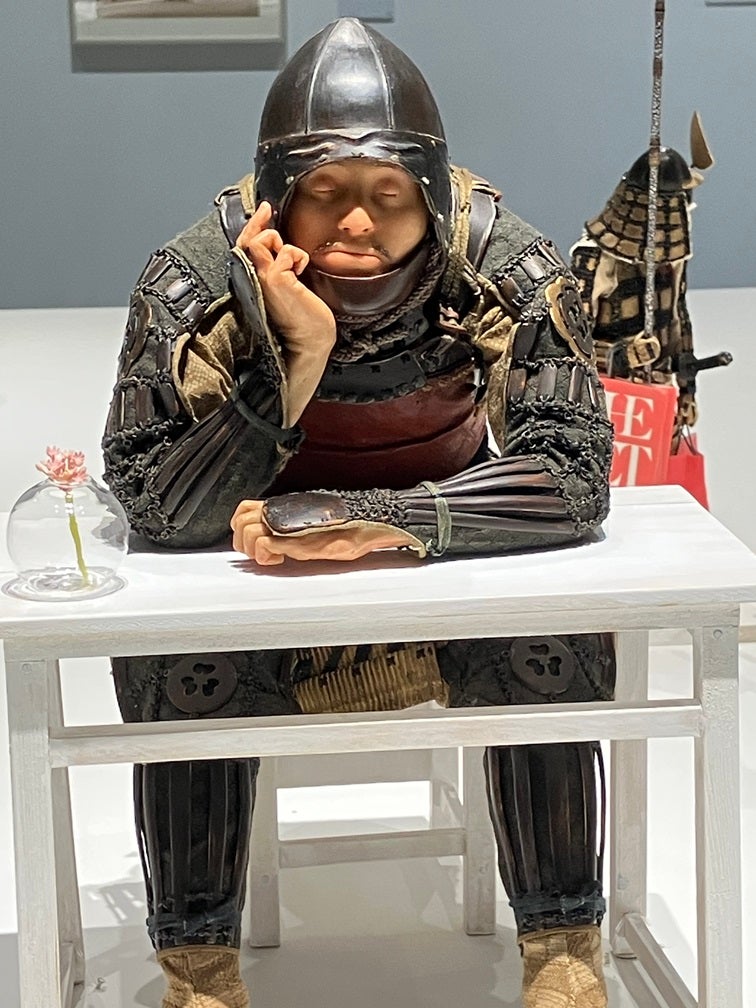

《Sleep Away》2015年 ミクストメディア(同)

《Sleep Away》2015年 ミクストメディア(同)

群像の中でまず《Sleep Away》が目に留まった。勉強机にほう杖をつき、居眠りしている。具足を付けたままだから戦いくさの最中のつかの間の休憩か。机上の花が安息を演出している。

授業でよく居眠りをした自分の学生時代を思い出した。「誰だって勉強中や仕事中に睡魔に襲われますよ。お疲れのようですね。どうぞしばらくお休みください」。筆者は心の中で呼びかけた。

《Shellz》2022年 ミクストメディア(同)

《Shellz》2022年 ミクストメディア(同)

《Shellz》も面白かった。あちらこちらで作品が座り心地のよさそうな椅子に座っていた。先ほどの《Sleep Away》と違って緊張を崩さず、目はしっかり前方を捉え、口を固く結んでいた。

腹にポシェット。出番を待つ役者さんかな。「具足を付けたままだとリラックスできませんよ。少しの間、兜だけでも脱いだらどうですか」。余計なお世話だったのだろう、作品から返答はなかった。

「アートから外れない」

《-21 Century light series-》2024年 紙にアクリル彩色

《-21 Century light series-》2024年 紙にアクリル彩色

ギャラリートークの話題は壁の絵に移った。《-21 century light series-》はレンブラントの油彩画をほうふつとさせた。光を絵の中に取り込み、顔を闇の中に浮き上がらせている。その光源がスマホとは、これまた洒落が効いている。

野口さんは「鎧兜にスマホなんてギミカルですが、そういう遊び心もやりすぎるとアートから外れてエンタメになってしまいます。ギミカルになりすぎず、アートにすることを常に心がけています」と説明した。

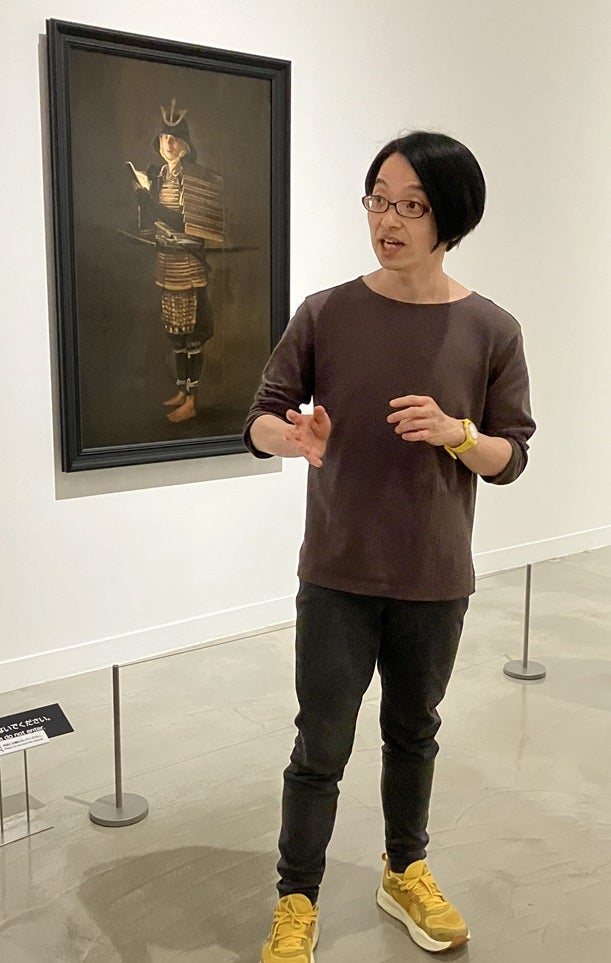

ギャラリートークで自作について説明する野口さん(筆者撮影)

ギャラリートークで自作について説明する野口さん(筆者撮影)

たしかに「遊び心」は常に抑制的で、作品にとってひとつまみのスパイスでしかない。でもそのスパイスが鮮烈。見る者を虚実の迷路へと誘い込む。たぶん野口さんも虚実の世界の行ったり来たりを楽しみながら制作しているのではないだろうか。

「私も尊敬している」

ギャラリートーク進行役を務めた同館学芸員の内川裕紀さんが「質実剛健な作風にヒップホップな要素を加味するなど、野口さんは普通の人の想像や既成概念をはるかに超えた作品を生み出すセンスの持ち主です。ポージングも絶妙で、そこに秘められた夢を感じます」とコメントしたが、筆者もこの指摘に深く頷いた。

ここでギャラリートークの参加者から質問が出た。「展示作品の中で一つだけ、人名が付いたものがありますが、どうしてですか」。

それは《The gradation-河津伊豆守祐邦像–》を指していた。少し体を傾けながら直立し、遠くに視線を送っている作品だ。

《The gradation -河津伊豆守祐邦象-》2014年 ミクストメディア(同)

《The gradation -河津伊豆守祐邦象-》2014年 ミクストメディア(同)

野口さんはこう答えた。「私のほとんどの作品にモデルはいませんが、河津祐邦は江戸幕末に実在した旗本です。幕府が仏政府との交渉のためパリに派遣した外交団の一人で、一行が渡仏の途中、エジプトのスフィンクス像の前で撮影した1864年の写真は有名です。河津もその中にいました。腹の座った、いい顔をした武士です。尊敬もしています。それで作品に彼の名前を付けました」。

スフィンクス見物中の侍たちが写った記念写真をご存じの方も多いだろう。古代エジプト文明の巨大遺構と裃・二本刺し姿の日本人。合成を疑いたくなるような意外な取り合わせは野口作品を思わせる。

「喜怒哀楽は行間に」

筆者も野口さんに聞いた。「表情に乏しい作品がほとんどなのはなぜですか」。これにも明確な答えが返ってきた。「人はほとんどの時間を無表情で送ります。それがリアルな人生なのです。テレビや映画や芝居、役者絵に出てくる武者は大げさに喜怒哀楽を表しますが、リアルではありません。人にはもっと繊細な部分があります。喜怒哀楽は行間ににじませたい。だから基本は無表情にしています」

《Shellz》2022年 ミクストメディア(同)

《Shellz》2022年 ミクストメディア(同)

野口さんが外見だけではなく、内面にもリアリティーを追求していたとは。野口さんの話は続いた。「ご覧のとおり私は作品にユーモアも加味していますが、それよりリアリティー、ドキュメンタルなものを大事にしています。キャッチーな見た目だけでなく、私の作品にはそれを感じてほしいと願っています」。

野口さんの2つの回答に、野口さんの歴史や人間に対する深い考察と敬意を感じた。だからこそドキュメンタルでリアリティーに徹した作品を作り続けているのだろう。

ただしリアルなだけなら飾り物に過ぎない。世界観は誕生しない。そこにユーモアやアイロニー、時に自身の心の内を注入したおかげで見る側も作品に感情移入し、時空をも超えた虚実の世界、「鎧を着て見る夢」の中を回遊できるのではないか。

さて次はどんな夢が待っているのか。期待を膨らませながらギャラリートークのあとの2周目の鑑賞に出かけた。(ライター・遠藤雅也)