「Kindle Colorsoft」。実売価格は3万9,980円

「Kindle Colorsoft」。実売価格は3万9,980円

Amazonの「Kindle Colorsoft」は、カラーE Ink電子ペーパーを採用した7型の読書端末だ。Kindleとしては初となるカラーE Ink採用モデルで、これまでモノクロでしか表示できなかったコンテンツを、4,096色カラーで表示できることが最大の特徴だ。

本製品は2024年10月に発売されたものの日本への投入は見送られ、今回登場したのはストレージ容量を減らした廉価モデルという扱いになる。北米での発売時には、画面上部に黄色い帯が表示される問題が発生し、しばらく出荷停止になる事態もあっただけに、そのあたりがきちんと治っているかも気になるところだ。

今回は筆者が購入した実機をもとに、電子書籍ユースを中心とした使い勝手を、モノクロ版にあたる「Kindle Paperwhite」と比較しつつチェックする。

「Kindle Paperwhite」をカラー化したモデル

まずはモノクロ版にあたるKindle Paperwhiteと比較してみよう。

【表】Kindle ColorsoftのスペックKindle Colorsoft(第1世代)Kindle Paperwhite(第12世代)発売月2025年7月2024年10月サイズ(幅×奥行き×高さ)176.7×127.6×7.8mm176.7×127.6×7.8mm重量215g211g画面サイズ/解像度7型/1,272×1,696ドット7型/1,272×1,696ドットディスプレイ7インチAmazon Colorsoft ディスプレイ、解像度300ppi(白黒) 150ppi(カラー) 、内蔵型ライト、フォント最適化技術、16階調グレースケール7インチAmazon Paperwhiteディスプレイ、解像度300ppi、内蔵型ライト、フォント最適化技術、16階調グレースケール通信方式2.4GHz、5.0GHzをサポート2.4GHz、5.0GHzをサポート内蔵ストレージ約16GB約16GBフロントライト内蔵(暖色対応)

自動調整には非対応内蔵(暖色対応)

自動調整には非対応ページめくりタップ、スワイプタップ、スワイプ防水・防塵機能あり(IPX8規格準拠)あり(IPX8規格準拠)端子USB Type-CUSB Type-Cバッテリ持続時間の目安最大8週間

明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合最大12週間

明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合発売時価格3万9,980円2万7,980円備考ストレージ32GB、明るさ自動調整やワイヤレス充電に対応したシグニチャー エディションも存在ストレージ32GB、明るさ自動調整やワイヤレス充電に対応したシグニチャー エディションも存在

この表からも分かるように、E Ink電子ペーパーパネルをモノクロからカラーに換装した以外は、ほぼKindle Paperwhiteの仕様を踏襲している。上位バージョンであるストレージ32GB/ワイヤレス充電対応のシグニチャーエディションも同様で、実質的に「カラーかモノクロか」という違いしかない。

そのためE Ink端末としてはいたってスタンダードな仕様で、ページめくりボタンやメモリカードスロットは非搭載であるほか、スタイラスなどにも対応しない。よく言えばまとまっている製品、悪く言えばあまり面白味のない製品だ。USB Type-C搭載、防水対応などもKindle Paperwhiteと共通の仕様となっている。

外観はKindle Paperwhiteと共通だが、カラーE Ink(Kaleido 3)を搭載している。防水にも対応している

外観はKindle Paperwhiteと共通だが、カラーE Ink(Kaleido 3)を搭載している。防水にも対応している

カラーE Inkは「Kaleido 3」という、楽天KoboのカラーE Ink端末「Kobo Libra Colour」や、BOOXの各種端末に採用されているのと同じパネルで、市場に出回っているカラーE Inkの中では最新ではあるが、出荷から2年が経過した、やや枯れた製品だ。他社よりも後発となったのは、他社に比べて出荷ボリュームの大きいKindleのこと、パネルの生産が安定すること、またそれに伴って価格がこなれるのを待っていたからだと考えられる。

背面は滑り止め加工が施されている。中央のAmazonアイコンのモールドは従来とは加工が異なっており、Kindle Paperwhiteと並べると反射が目立つようになっている

背面は滑り止め加工が施されている。中央のAmazonアイコンのモールドは従来とは加工が異なっており、Kindle Paperwhiteと並べると反射が目立つようになっている

なお唯一、バッテリの駆動時間については、Kindle Paperwhiteが12週間だったのが、本製品は8週間と、約3割減となっている。重量にほぼ変化がないことを考えると、バッテリ容量そのものが削減されたわけではなく、カラー化でより多くの電力が必要になり、結果的に駆動時間が減ったと見たほうがよさそうだ。

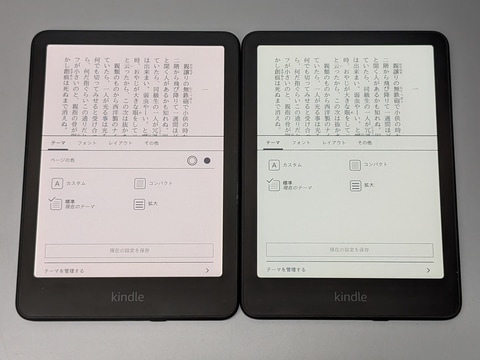

モノクロの表示品質はKindle Paperwhiteに劣る

では電子書籍ユースについて見ていこう。サンプルには、コミックはうめ著「東京トイボクシーズ 1巻」、テキストは夏目漱石著「坊っちゃん」、雑誌には「DOS/V POWER REPORT」の最終号を使用している。

本製品は既存のカラーE Ink端末と同じく、カラーとモノクロとで解像度が異なる仕様になっている。具体的にはモノクロは300ppi(16階調)、カラーは150ppi(4,096色)だ。つまりカラーはモノクロよりも表示が粗く、カラーだけで表示される文字などはモノクロに比べてかすれて見えがちな傾向がある。

もっとも電子書籍のテキストやコミックはモノクロ表示がほとんどなので、影響はほぼ皆無……と言いたいところなのだが、実際にKindle Paperwhiteと比べてみると、本製品でのモノクロ表示は、JPEG圧縮を強めにしたようなブロックノイズが線の周りに表示されたり、モアレが目立つ場合がある。

これはモノクロ電子ペーパーの上にカラーのフィルタが乗っているためと考えられ、同じ300ppiであっても、Kindle Paperwhiteのなめらかさには及ばない印象だ。

色がついている箇所はどうだろうか。一般的に、E Inkのカラー部分は解像度がモノクロより低いとはいえ、ベタ塗りであればそれほど気にならないので、図版などの表示にはほとんど影響がない。粗さが出がちなのは主にカラー写真などだが、それでも本製品のカラーE InkはKindleアプリに最適化されているためか、BOOXなどの汎用端末にしばし見られる、染みのような表示の乱れは見当たらない。

ただしテキストやコミックでのモノクロ表示と同じく、走査線ともモアレともつかない線が目視で確認でき、同じページをモノクロ300ppiのKindle Paperwhiteで表示した場合と比べると、なめらかさに欠ける。色がついているのを取るか、なめらかさを取るか、その二択といったところだ。

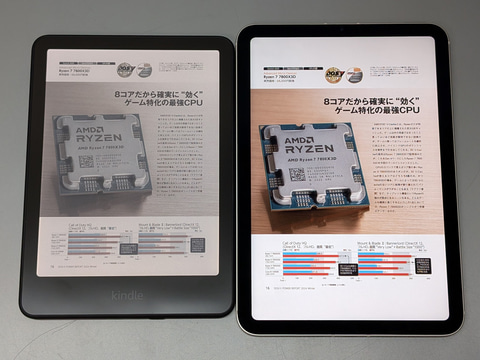

雑誌を表示したところ。モノクロだとあまり読む気にならなかったが、カラーなら読んでみようという気になるのがおもしろいところ。ただし写真はあまり差が見られない

雑誌を表示したところ。モノクロだとあまり読む気にならなかったが、カラーなら読んでみようという気になるのがおもしろいところ。ただし写真はあまり差が見られない 左が本製品、右がKindle Paperwhite。彩度が低く解像度も150ppiと低いカラーE Inkのこと、色こそついているものの全体的なシャープさではモノクロに劣る

左が本製品、右がKindle Paperwhite。彩度が低く解像度も150ppiと低いカラーE Inkのこと、色こそついているものの全体的なシャープさではモノクロに劣る 左が本製品、右がKindle Paperwhite。こうした色分けされた図表ではカラーで表示できるメリットは大きい

左が本製品、右がKindle Paperwhite。こうした色分けされた図表ではカラーで表示できるメリットは大きい

結論として、カラーが表示できるのは利点だが、モノクロ表示においてはKindle Paperwhiteのほうが表示がなめらかで目に優しい、という評価になる。遠目に見るとあまり分からないのだが、上記の例のようにクローズアップすると違いが顕著に分かる。

またそのカラー表示も、あくまで「色がついている」というレベルで、カラー液晶やOLEDとの比較はナンセンスだ。特に彩度に関しては、本製品に採用されているKaleido 3は従来パネル比で彩度が30%向上したとされているが、バックライトを有する液晶と比較するのは酷だ。

iPad mini(右)と比べたところ。E Inkがカラー化したとはいえ、液晶と比べると彩度の違いは明らか

iPad mini(右)と比べたところ。E Inkがカラー化したとはいえ、液晶と比べると彩度の違いは明らか 左が本製品、右がiPad mini。写真では特に発色の違いが顕著に出る。バックライトの有無も大きく影響している

左が本製品、右がiPad mini。写真では特に発色の違いが顕著に出る。バックライトの有無も大きく影響している 左が本製品、右がiPad mini。液晶と比べ、黒が引き締まっていないのはカラーE Inkに共通する弱点だカラーであるメリットは? ページめくりのレスポンスは?

左が本製品、右がiPad mini。液晶と比べ、黒が引き締まっていないのはカラーE Inkに共通する弱点だカラーであるメリットは? ページめくりのレスポンスは?

ただしそれでも実際に使い続けていると、カラーであるメリットは端々で感じられる。たとえばハイライトがそれで、テキストコンテンツの単語やフレーズを長押しすることで引けるハイライトは、従来はモノクロオンリーだったが、本製品であればカラーで引くことができ、かつ4色から選択できる。見た目にも明らかに自然で、グレーでのハイライト表示にどれだけ無理があったかを実感する。

カラー化によってハイライトがグレースケールではなくカラーで表示できるようになったのはメリットだ

カラー化によってハイライトがグレースケールではなくカラーで表示できるようになったのはメリットだ ハイライトの色は4色から指定できる。このメニューも以前はなかったものだ

ハイライトの色は4色から指定できる。このメニューも以前はなかったものだ オプションを表示すると、「ページの色」という項目が新たに追加されているが、これは従来のダークモードに相当するもので、実質的に違いはない

オプションを表示すると、「ページの色」という項目が新たに追加されているが、これは従来のダークモードに相当するもので、実質的に違いはない

また個人的に意外だったのが、使っているうちに雑誌を読んでみようという気にさせられることだ。モノクロのKindle Paperwhiteでは、雑誌を読もうという気にはまったくならなかったが、「ページが縮小表示される」「カラーがモノクロで表示される」という2つのネックのうち、後者が取り除かれた本製品では、雑誌も意外に抵抗なく読めるのでおもしろい。

もともと7型300ppiという解像度は、注釈レベルの小さな文字は無理でも、雑誌の本文だけならわざわざ拡大しなくても読める。もちろん前述のように、カラー写真のディティールは不足気味になるので、あくまでコンテンツ次第だが、スマホのように拡大縮小を繰り返す手間もかからず、実用性は高い。本製品を購入したらぜひ試してみてほしい。

最後に、ページめくりのレスポンスについてもチェックしておこう。実際に試した限り、テキストではKindle Paperwhiteとの差はほとんど見られず、逆に本製品のほうがレスポンスが高速な場合もあったが、コミックではそれが逆転し、さらに雑誌になると本製品のほうが明らかに反応が遅くなることが確認できた。

実際に雑誌を読む場合は、1ページあたりの情報量の多さからして、コミック並のスピードで高速にめくることはないだろうが、それでもテキストをめくる時のレスポンスの軽快さが明らかに失われるのは気になるところだ。詳しくは動画を見てほしい。

テキストコンテンツをページめくり(タップ/スワイプ)している様子。左が本製品、右がKindle Paperwhite。レスポンスは本製品のほうが速い場合もある

コミックをページめくり(タップ/スワイプ)している様子。左が本製品、右がKindle Paperwhite。こちらはテキストとは逆に、本製品のほうが反応がワンテンポ遅れる様子が見て取れる

雑誌をページめくり(タップ/スワイプ)している様子。左が本製品、右がKindle Paperwhite。こちらは本製品のほうが露骨に遅れる様子が確認できる

問題は、これらのレスポンスに、カラーかモノクロかがどの程度関係しているかだ。今回試したコンテンツは、コミックはほぼ全ページがモノクロ、雑誌は大部分がカラーだが、雑誌のモノクロページに限ってテストしても、やはり反応の鈍さは見られたことから、カラーかモノクロかはあまり関係なく、単純に雑誌はファイルサイズが大きいがゆえにレスポンスが悪かった可能性もある。このあたりはもう少し、検証が必要と言えそうだ。

将来のE Inkはどうなる?

以上のように、Kindleとしては初となるカラーE Ink製品ながら、完成度は非常に高い。昨年米国でリリースされた直後は、画面上部に黄色い帯が表示される問題が発生し、しばらく出荷停止になる事態もあったが、現在の製品を見る限りでは、それらの名残りは見られない。

もちろん、液晶と比較した場合の彩度の低さは一目瞭然で、あくまでも「カラーE Inkとしては」という但し書きがつくのは、同じKaleido 3を搭載するBOOXなどのカラーE Ink端末と同様なのだが、設定や調整に余計な手間をかけず普通に読めるあたり、きちんと作り込んできている印象だ。

本稿で見てきたように、現時点では表現力や動作速度ではモノクロモデルのKindle Paperwhiteに負けている部分もあるが、致命的なレベルではなく、カラーである利点がそれらのマイナスを相殺して余りある。「いま読んでいる本の多くはモノクロなのでカラーは不要」という人もいるだろうが、それでも表紙や口絵はカラーだし、またライブラリやストアがカラー前提にデザインされている以上、長期的に避けて通るのは不可避だ。

思えば電子書籍端末はこの20年余り、通信機能が搭載されたり、タッチに対応したりと、当初は必要性が疑問視された機能が当たり前になってきた経緯がある。このカラー化もおそらくその1つで、数年は無理でも10年スパンで見れば、モノクロを駆逐するのは間違いない。少なくともいったんカラーを使ったユーザーが、サブ機としてならまだしも、メイン機をモノクロに戻すことは考えにくいというのが、実機を使った感想だ。

そうした意味で、現時点であえて本製品ではなくモノクロモデルを選択する理由は、約1.2万円差という「価格」くらいだろう(Kindle Paperwhiteは2万7,980円、本製品は3万9,980円)。今後はこの価格差に加えて、短期的にはさらなる画面サイズのバリエーション展開があるのか否か、長期的にはパネルの世代が進化して彩度や解像度がどれほど向上するか、そのあたりが関心事となっていくだろう。

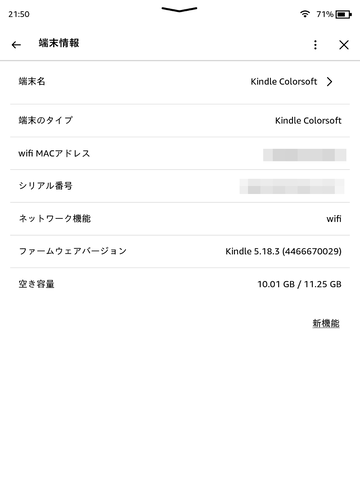

端末情報の画面。ここでは単に「Kindle Colorsoft」とのみ記載されているが、製品ページには「Kindle Colorsoft(第1世代)」という、従来の命名ルールから外れた世代名が記されている

端末情報の画面。ここでは単に「Kindle Colorsoft」とのみ記載されているが、製品ページには「Kindle Colorsoft(第1世代)」という、従来の命名ルールから外れた世代名が記されている