三井記念美術館(東京都中央区)で「開館20周年特別展 円山応挙―革新者から巨匠へ」が9月26日から開催されます。

近年、同時代を生きた伊藤若冲、曽我蕭白ら“奇想の画家”たちの人気に押され気味の円山応挙。しかしじつは、応挙こそが、18世紀京都画壇の革新者でした。写生に基づく応挙の絵は、当時の鑑賞者にとって、それまで見たこともないヴァーチャル・リアリティーのように、眼前に迫ってきたのです。その画風は瞬く間に京都画壇を席巻、多くの弟子が応挙を慕い、巨匠として円山四条派を形成しました。本展では、応挙が「革新者」から「巨匠」になっていくさまを、重要な作品を通してご覧いただきます。

開館20周年特別展 円山応挙―革新者から巨匠へ

会場:三井記念美術館(東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階)

会期:2025年9月26日(金)~11月24日(月・振休)

※会期中に展示替えあり

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:10月27日(月)

観覧料:一般:1,800円、大学・高校生:1,300円、70歳以上:1,500円(要証明)

※中学生以下:無料

※障害者手帳提示者と介護者1名:無料(ミライロID可)

※リピーター割引あり

問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

アクセス:

東京メトロ銀座線「三越前駅」A7出口徒歩1分

東京メトロ半蔵門線「三越前駅」徒歩3分(A7出口)

東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」B9出口徒歩4分

メトロリンク日本橋「三井記念美術館」バス停徒歩1分

公式SNS:Instagram Facebook YouTube

詳細は、三井記念美術館公式サイトまで。

監修者・山下裕二教授からのメッセージ

円山応挙は、従来より江戸時代を代表する画家として、確固たる地位を占めて高く評価されてきました。しかし近年、伊藤若冲をはじめとする「奇想の画家」たちの評価が高まるにつれて、いくぶんその注目度が低くなっていることは否めません。

しかし、応挙こそが、18世紀京都画壇の革新者でした。写生に基づく応挙の絵は、当時の鑑賞者にとって、それまで見たこともないヴァーチャル・リアリティーのように、眼前に迫ってきたのです。そして、そんな応挙の画風は瞬く間に京都画壇を席巻し、当代随一の人気画家となりました。

そして、多くの弟子たちが応挙を慕い、巨匠として円山四条派を形成することとなりました。応挙の絵は、21世紀の私たちから見れば、「ふつうの絵」のように見えるかもしれません。しかし、18 世紀の人たちにとっては、それまで見たこともない「視覚を再現してくれる絵」として受けとめられたのです。この展覧会では、そんな応挙が「革新者」から「巨匠」になっていくことを、重要な作品を提示しながらみなさんに見ていただきたいと思います。

主な出品作品

三井家が援助したこんぴらさんの襖絵、特別出品

重要文化財「遊虎図襖(16面の内)」円山応挙筆 天明7年(1787) 香川・金刀比羅宮/虎の毛皮を見て描いた応挙、モフモフ感に注目!

重要文化財「遊虎図襖(16面の内)」円山応挙筆 天明7年(1787) 香川・金刀比羅宮/虎の毛皮を見て描いた応挙、モフモフ感に注目!

新発見の若冲、応挙初の合作、東京初公開!

左:「竹鶏図屏風」 伊藤若冲筆 寛政2年(1790)以前 個人蔵/右:「梅鯉図屏風」 円山応挙筆 天明7年(1787) 個人蔵/若冲の鶏、応挙の鯉、それぞれの得意な画題で競い合う!

左:「竹鶏図屏風」 伊藤若冲筆 寛政2年(1790)以前 個人蔵/右:「梅鯉図屏風」 円山応挙筆 天明7年(1787) 個人蔵/若冲の鶏、応挙の鯉、それぞれの得意な画題で競い合う!

応挙の傑作、国宝「雪松図屏風」と重要文化財「藤花図屏風」が登場!

国宝「雪松図屏風」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 三井記念美術館 【展示期間:9月26日~ 10月26日、11月11日~24日】/陽光にきらめく新春の雪景色に注目!

国宝「雪松図屏風」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 三井記念美術館 【展示期間:9月26日~ 10月26日、11月11日~24日】/陽光にきらめく新春の雪景色に注目!

重要文化財「藤花図屏風」円山応挙筆 安永5年(1776) 根津美術館 【展示期間:10月28日~11月10日】/水墨と着色のコントラストが見事!

重要文化財「藤花図屏風」円山応挙筆 安永5年(1776) 根津美術館 【展示期間:10月28日~11月10日】/水墨と着色のコントラストが見事!

多彩な人物表現

「大石良雄図」 円山応挙筆 明和4年(1767) 一般財団法人武井報效会 百耕資料館 【展示期間:10月28日~11月24日】/忠臣蔵の主人公を等身大で描いている

「大石良雄図」 円山応挙筆 明和4年(1767) 一般財団法人武井報效会 百耕資料館 【展示期間:10月28日~11月24日】/忠臣蔵の主人公を等身大で描いている

「元旦図」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 個人蔵/初日の出を拝む応挙の後ろ姿!?

「元旦図」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 個人蔵/初日の出を拝む応挙の後ろ姿!?

生き物に向けられる温かなまなざし

「雪柳狗子図」 円山応挙筆 安永7年(1778) 個人蔵/仔犬のキャラクターが大人気

「雪柳狗子図」 円山応挙筆 安永7年(1778) 個人蔵/仔犬のキャラクターが大人気

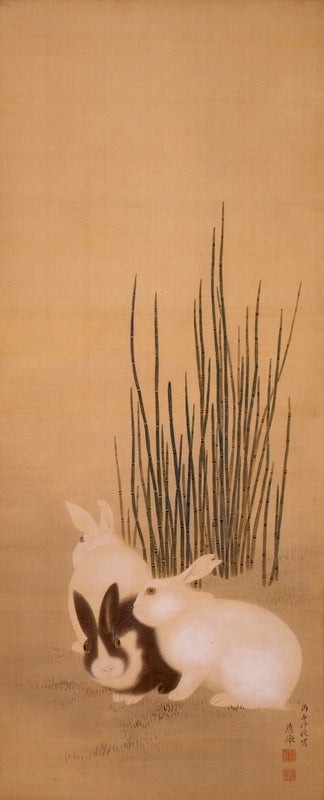

「木賊兎図」 円山応挙筆 天明6年(1786) 静岡県立美術館 【展示期間:10月28日~11月24日】/触れたくなるような、ふわっふわの毛並み

「木賊兎図」 円山応挙筆 天明6年(1786) 静岡県立美術館 【展示期間:10月28日~11月24日】/触れたくなるような、ふわっふわの毛並み

山形県指定文化財 「鼬図」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 本間美術館 【展示期間:9月26日~10月26日】/下から横から正面から、応挙の観察眼が光る

山形県指定文化財 「鼬図」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 本間美術館 【展示期間:9月26日~10月26日】/下から横から正面から、応挙の観察眼が光る

「虎皮写生図屏風」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 本間美術館/リアルに描かれた虎柄のヒミツ

「虎皮写生図屏風」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 本間美術館/リアルに描かれた虎柄のヒミツ

「青楓瀑布図」 円山応挙筆・皆川淇園賛 天明7年(1787) サントリー美術館 【展示期間:9月26日~10月26日】/清涼感あふれる 夏の滝

「青楓瀑布図」 円山応挙筆・皆川淇園賛 天明7年(1787) サントリー美術館 【展示期間:9月26日~10月26日】/清涼感あふれる 夏の滝

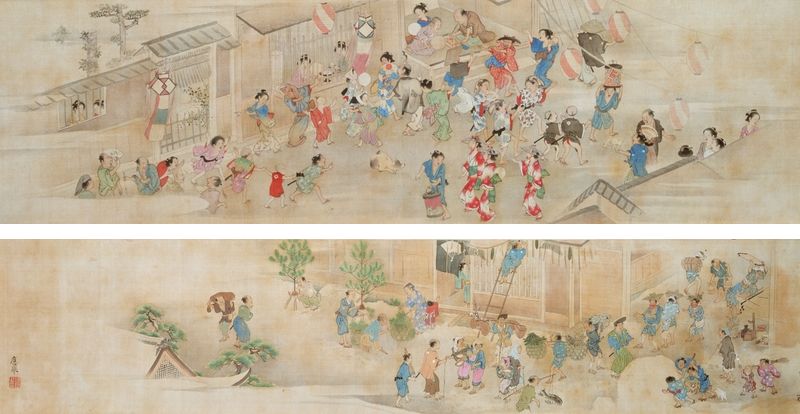

「華洛四季遊戯図巻」(下巻) 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 徳川美術館 © 徳川美術館イメージアーカイブ/DNPartcom/洛中のにぎわいを写す尾張徳川家ゆかりの絵巻

「華洛四季遊戯図巻」(下巻) 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 徳川美術館 © 徳川美術館イメージアーカイブ/DNPartcom/洛中のにぎわいを写す尾張徳川家ゆかりの絵巻

応挙の傑作、国宝「雪松図屏風」は、三井記念美術館が所蔵する作品のなかでもっとも有名な作品の一つとして知られていますが、今年度は、秋に開催される開館20周年記念特別展のなかで公開されます。本展の監修を手掛けるのは、美術ファンから厚い支持を集める山下裕二教授。大阪中之島美術館で先行して公開され、伊藤若冲とのコラボ作品(合作屏風)として話題となっている「梅鯉図屏風」も東京で初公開となります。応挙の傑作が一堂に会し、“芸術の秋”にふさわしい華やかな展示内容となる本展を、ぜひお見逃しなく。(美術展ナビ)

あわせて読みたい

「美術の遊びとこころⅨ 花と鳥」三井記念美術館(東京・日本橋)で9月7日まで

初めて確認された若冲と応挙の競作はどこがスゴいのか? 「日本美術の鉱脈展」(6月21日~8月31日)大阪中之島美術館で公開