Kindle Colorsoft

Kindle Colorsoft

Amazonは、電子書籍端末「Kindle」のカラー表示対応モデル「Kindle Colorsoft」を発売した。価格は39,980円から。

筆者の手元に評価用の機材が届いている。これを実際に使い、使い勝手を確かめてみた。

また、ここでAmazonがKindleのカラー版を推すのには、ビジネス上の変化も存在する。それはどういうことなのかも解説していく。

海外から半年遅れで「カラー版」登場

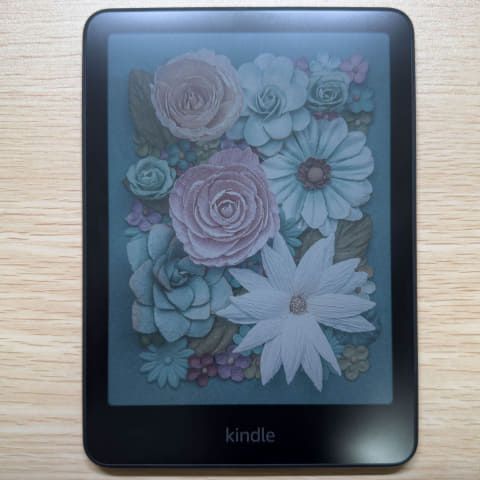

Kindle Colorsoftは、ディスプレイにカラー対応の電子ペーパーを採用した製品である。使っている電子ペーパー技術はe-ink社の「Kaleido 3」。カラー型としては広く使われているものだ。

細かなスペックは後ほど述べるが、電子ペーパーの「発光が弱く、反射も少なくて見やすい」という利点を引き継ぎつつ、「彩度が低く表示は若干荒い」という特徴を持つ。その特徴を逆手にとって「ソフトな表現」として「Colorsoft」と名付けられた。

カラー対応した表示。彩度が低いのだがそれを逆手にとって「ソフト」と名付けられた

カラー対応した表示。彩度が低いのだがそれを逆手にとって「ソフト」と名付けられた

海外では昨年10月に発売されており、日本市場へは半年ほど遅れての投入となる。6月末、米Amazon デバイス・サービス部門のトップである、同社シニア・バイスプレジデントのパノス・パネイ氏にインタビューした際、「日本への投入はもうすぐ」とアナウンスされていたので、予告通りの発売、と言っていい。

海外版のKindle Colorsoft。1月のCES・Amazonブースにて撮影

海外版のKindle Colorsoft。1月のCES・Amazonブースにて撮影

今回発売されたKindle Colorsoftには3つのモデルがある。

1つはもっとも安価で、ストレージが16GBであるスタンダードモデル(39,980円)。次が、ストレージが32GBである「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」(44,980円)、スタンダードモデルに子供向けサービスをセットにした「Kindle Colorsoft キッズモデル」(42,980円)である。

実は、海外で売られていたのはシグニチャーエディションに相当する32GBモデル。16GBモデルとキッズモデルは、海外でも7月24日に発表されている。つまり、日本での発売はこの3モデルが揃ったタイミングでのこと……と考えられるのだ。

発色・解像度に制限はあれど快適な使い心地

ここで、実際のデバイスの使い勝手を見ていこう。

現在のKindleは、低価格な6インチモデルと付加価値をつけた7インチモデル、手書きのノート機能などを搭載した10.2インチの「Kindle Scribe」があるが、Colorsoftは7インチで、スタンダードなサイズと言っていい。

重量は217g。iPhone 16 Pro Maxが227g、Samsung Galaxy Z Fold7の重量が215gなので、「サイズの大きなスマホくらいの重さ」である。もちろん、スマホよりもサイズが大きいので持ってみるとより軽く感じる。

重量は217gでスマホ程度

重量は217gでスマホ程度

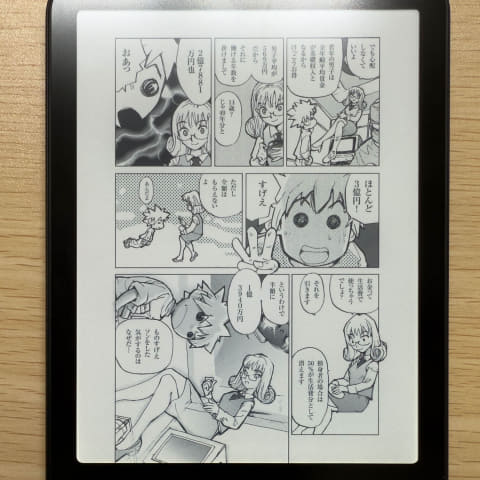

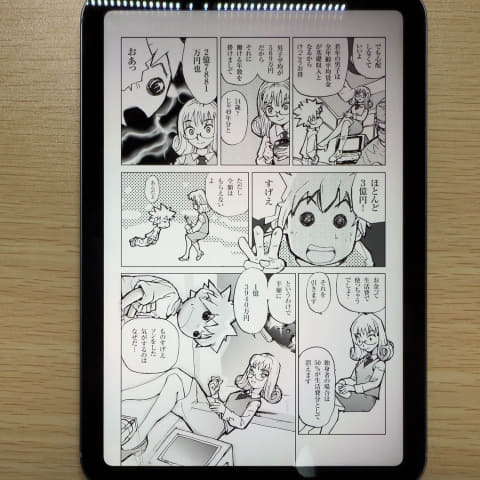

Colorsoftで使われているパネルである「Kaleido 3」は、モノクロ16階調の電子ペーパーに対し、4,096色対応のカラーフィルター層を重ねて構成されている。そのため、モノクロの場合には300ppi、カラーの場合には150ppiと、解像度も異なる。

実のところ常にカラー表示であるわけではなく、表示コンテンツがカラーの時にはカラー層を使い、モノクロである時はモノクロ層だけを使う。だから、同じ本の中でも「黒い部分とカラーの部分では見え方が異なる」形になっている。

以下はそのサンプルだ。鈴木みそ氏がKindleで配信しているマンガ『銭』一巻より、本人の同意を得て使わせていただいている。

カラーでのコミック表示。鈴木みそ氏/『銭』一巻を、許諾のもとに利用

カラーでのコミック表示。鈴木みそ氏/『銭』一巻を、許諾のもとに利用 コミックのモノクロ表示

コミックのモノクロ表示

ご覧のように、色は浅めで階調表現にも制限がある。一方でモノクロの部分はしっかりと表現されているのもわかるだろう。

同じものをiPad miniで表示するとこうなる。

同じページをiPad miniで。解像感・色表現はKindleより優れているが、反射がかなり目立つ

同じページをiPad miniで。解像感・色表現はKindleより優れているが、反射がかなり目立つ

解像感や色表現はさすがに、液晶には敵わない。一方で、表面の反射はかなり目立つ。上からの照明をあえてそのまま残したが、Kindleはマットな表面なので、照り返しはあまり目立たない。

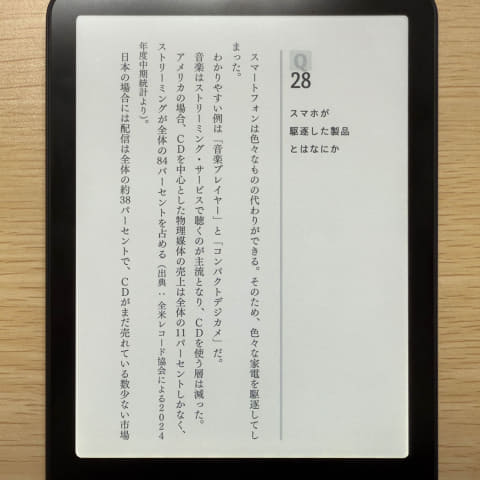

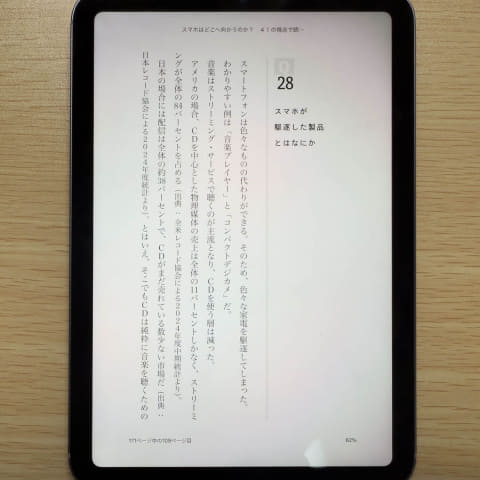

文字ものの書籍はどうだろう? 拙著『スマホはどこへ向かうのか? 41の視点で読み解くスマホの現在と未来』を表示してみた。

Kindle Colorsoftで拙著『スマホはどこへ向かうのか?」を表示。モノクロは従来通りの表現

Kindle Colorsoftで拙著『スマホはどこへ向かうのか?」を表示。モノクロは従来通りの表現 iPad miniで同じページを表示。精細さや表示文字数ではiPad miniの方が優れている

iPad miniで同じページを表示。精細さや表示文字数ではiPad miniの方が優れている

Kindle Colorsoftはモノクロの場合、既存のKindleとほぼ同じ表示になる。こちらだと、iPad miniとの差は小さい。iPad miniの照り返しが気になる感じだろうか。

ただ、文字ものの書籍を読むときにカラーが不要か、というとそうではない。例えば以下は目次部分だが、ここではスマホなどと同じようにカラー表示になる。

Kindle Colorsoftでは、見出しにも色がつく

Kindle Colorsoftでは、見出しにも色がつく

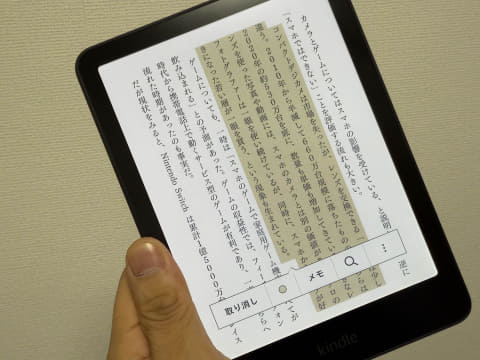

また、マーカーをつけた時にもカラーになり、よりわかりやすくなる。マーカーをつけつつ本を読む人にはとても有用だと感じる。

Kindleではマーカーがつけられるが、ここもちゃんとカラー

Kindleではマーカーがつけられるが、ここもちゃんとカラー

表紙のカラー化も重要だ。筆者は主にiPadで本を読んでいるが、ライブラリ内での識別には「表紙がカラーで見える」ことが重要だと感じていた。Kindle Colorsoftだと、この点が解決されるのでかなりわかりやすい。

Kindle Colorsoftでのライブラリ表示。カラーでわかりやすい

Kindle Colorsoftでのライブラリ表示。カラーでわかりやすい iPad miniでのライブラリ表示。表紙がカラーで表現されるわかりやすさは、スマホやタブレットの利点だった

iPad miniでのライブラリ表示。表紙がカラーで表現されるわかりやすさは、スマホやタブレットの利点だった

動作も軽めだ。ページ送りなどでもたつくことはなく、サクサク読める。iPadに比べるとメニューの遷移や本の読み込みに時間がかかる印象はあるが、ここは許容範囲だろう。

伸びる「カラーコミック」「キッズ」需要を重視

電子書籍端末として、電子書籍ストアとして、Kindleは大きなシェアを誇る。カラー版の電子ペーパーを搭載した端末は先行例が複数あり、Kindleの取り組みは後発だ。

後発だから劇的に優れているか、というとそうでもなく、「無難かつ穏当な完成度」という印象が強い。Kindleは比較的保守的なサービスであり、デバイスもその印象が強い。「本をちゃんと読む」ことに特化しており、それでいいのだろう。

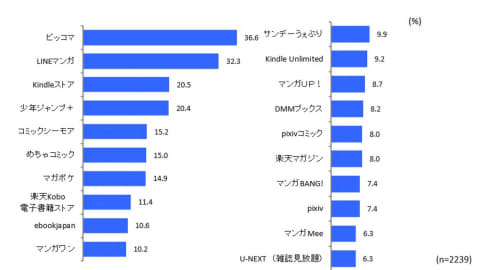

一方で、「Kindleは日本の電子書籍市場で圧倒的にシェアをもつサービス」というわけではない。そういう意見も目立つが、市場構成は異なる。

画像は、インプレス総合研究所による「電子書籍ビジネス調査報告書2025」からの引用である。

電子書籍ビジネス調査報告書2025より引用。日本での電子書籍ストア利用についてのアンケート調査結果

電子書籍ビジネス調査報告書2025より引用。日本での電子書籍ストア利用についてのアンケート調査結果

利用している電子書籍サービスやアプリ名(複数回答、上位20位まで)のシェアを示したものだが、Kindleは3位につけているものの、他の多くは「コミックを中心にスマホで読むもの」になっている。要は1話ずつ無料、もしくは少額課金で読んでいく、コミック雑誌を代替するような存在だ。1冊単位で購入していくストアの比率は低く、文字ものを中心としたニーズはさらに低い。

日本では電子書籍の市場が急拡大している。

意外に思うかもしれないが、これは他国にはあまり見られない現象だ。アメリカの電子書籍比率は書籍市場の25%程度で、2017年頃から停滞している。電子書籍比率が拡大し、市場が大きく成長している日本が特例、ともいえる。

そして、それを支えているのはコミックであり、スマホ上のサービスである。

Kindleはスマホ市場とは一線を画する形で存在しているが、もちろん影響は出てくる。

それが「カラーコミックの増加」だ。

スマホではカラーのコミックも増えている。この背景には、日本の作品を海外で売る場合に、カラー化されているほうが売りやすい……という事情もある。その結果、単行本やKindle Unlimited経由で販売されるコミックにもカラー版が増えている。

どうも、このカラー版コミックがKindleでもかなり売れているようだ。その場合は、スマホやタブレットで読まれているのだろう。

だとすれば、Kindle自体もカラー化を進め、カラー版コミックの市場を逃さない方が良い。

Colorsoftで採用された電子ペーパーは、解像度や色再現性の面で課題を抱えている。見やすくはあるが高画質ではない。

サイネージ向けにはより画質の高いカラー電子ペーパーも登場している。だからAmazonには、新技術が使えるまで待つ、という選択肢もあったはずだ。

だが、日本市場でも「新技術を待たなかった」のは、カラーコミックの伸びと無関係ではないはずだ。

前出のように、液晶や有機ELに劣るが一定の水準は確保されており、表紙やハイライトなど「カラーになったメリット」もある。

現状はスマホでコミックを読んでいる人が多いと思うが、画面サイズを比較すると、さすがにKindle Colorsoftの方が大きく見える。

左から、Kindle Colorsoft・iPhone 16 Pro Max(6.9インチ)・Pixel 9 Pro(6.3インチ)での表示比較。コミックの表示面積では意外と差が大きい

左から、Kindle Colorsoft・iPhone 16 Pro Max(6.9インチ)・Pixel 9 Pro(6.3インチ)での表示比較。コミックの表示面積では意外と差が大きい

タブレットを買うのかKindle Colorsoftを買うのかは、汎用性と本への特化、どちらを選ぶのかという話だ。本に特化したデバイスはある意味ニッチな存在ではあるのだが、デバイスとしてのKindleが「見やすさ」を軸に掲げる以上、画質・コストのバランスをとりながら、スマホやタブレットと棲み分けていくことになるのだろう。

ここでもう1つ面白いのは、Amazonが「キッズモデルの拡大にかなりの自信を持っている」ことだ。キッズモデルでは、学習マンガなどを中心に2,000冊の本が、1年間読み放題だ。これはコスト的にかなり有利である。

Fireタブレットにもキッズモデルはあるが、年齢層としてはタブレットの方が少し低い。小学校中学年あたりから、「本を中心に読ませたい」なら、Kindleの方がいいという声を聞いたことがある。子供向け書籍はカラーのものが多いので、そうなると、Kindle Colorsoftはちょうどいい製品、という見方ができる。

Amazonは、こうした市場分析のもとにKindle Colorsoftを市場投入したと考えられる。今後は、価格重視の製品を除き、カラーモデルへとシフトを強めていくのではないだろうか。