能登半島のほぼ中央に位置する石川県穴水町。この50年で人口は半分に減り、高齢化が深刻だ。町議会は活力を失い、町政に対するチェック機能や提言力も弱まっている。震災でダメージを受けた町に未来はあるのか?『はりぼて』『裸のムラ』に続き、地方政治の不条理に挑んだ五百旗頭(いおきべ)幸男監督に話を聞いた。

過疎の町に潜む民主主義の危機

日本の人口が減少に転じたのは2009年。しかし地方では、そのずっと前から人口減少が始まっていた。穴水町では、1970年に1万5000人を超えていた人口がその後右肩下がりを続け、今では7000人を割った。半数以上が高齢者だ。中心から離れた地区には「限界集落」が点在する。

穴水湾の美しい景色。何度も登場する「ボラ待ちやぐら」のショットは何を語る? ©石川テレビ放送

そんな過疎の町で、期待を背負い22年に就任した吉村光輝町長。1970年生まれで、4期16年務めた石川宣雄前町長から28歳も若返った。新町長が推進する一大事業が、3669平方メートルの広大な敷地に建設中の「多世代交流センター」だ。建設費の一部は国と町から半分ずつ合計1億7300万円の補助金で賄われている。

驚くことに、運営団体は町長が理事長を務める社会福祉法人だという。町議会は、町政に対するチェック機関の役割を果たしているのだろうか。地方自治の基本である「二元代表制」が機能不全に陥っているのではないか。地元・石川テレビのジャーナリストで、『能登デモクラシー』を監督した五百旗頭幸男氏が切り込んでいく。

町議らは一般質問に立ちながら、吉村町長に遠慮して答弁を求めない ©石川テレビ放送

「そんな露骨なことができるのかと驚きました。さらに登記簿を調べたら、その土地の大部分を所有しているのが前町長の石川さんだった。これはちょっとあり得ないなと。過疎が深刻化して “人口減少の最終段階”に入ったと言われる町で、民主主義を否定するようなことが平然と行われているなんて……」

こうして23年1月、本格的な取材に着手する。過疎と民主主義の崩壊を重ね合わせる視点で、町役場と議会を中心にアプローチしていった。カメラは「消滅の危機」を予感させる町を舞台に、危機意識が感じられない議会や盛り上がりに欠ける選挙戦を追っていく。細部に五百旗頭作品らしいアイロニカルなユーモアが効いている。

取材の流れを変える“主人公”の発見

当初、監督の頭にあったのは、吉村町長に“密着”し、町の問題を内側からあぶり出す手法だった。だがその頃、石川県では、馳浩知事が監督の前作『裸のムラ』について、一部の映像が自身や県職員の肖像権を侵害したと主張し、定例記者会見の拒否など異例の騒動が巻き起こっていた。

「町長をはじめ、町議や役場の職員が僕に対して警戒感をあらわにしてきた。あの問題作の監督が取材に来ていると(笑)。密着取材は現実的でないと感じ、町民の側から町の問題点を浮かび上がらせようと考えました」

何人かに取材を断られた末、地元出身の滝井元之氏にたどり着く。穴水町の「限界集落」に暮らす元中学校教師で、手書きの新聞「紡ぐ」を発行している。

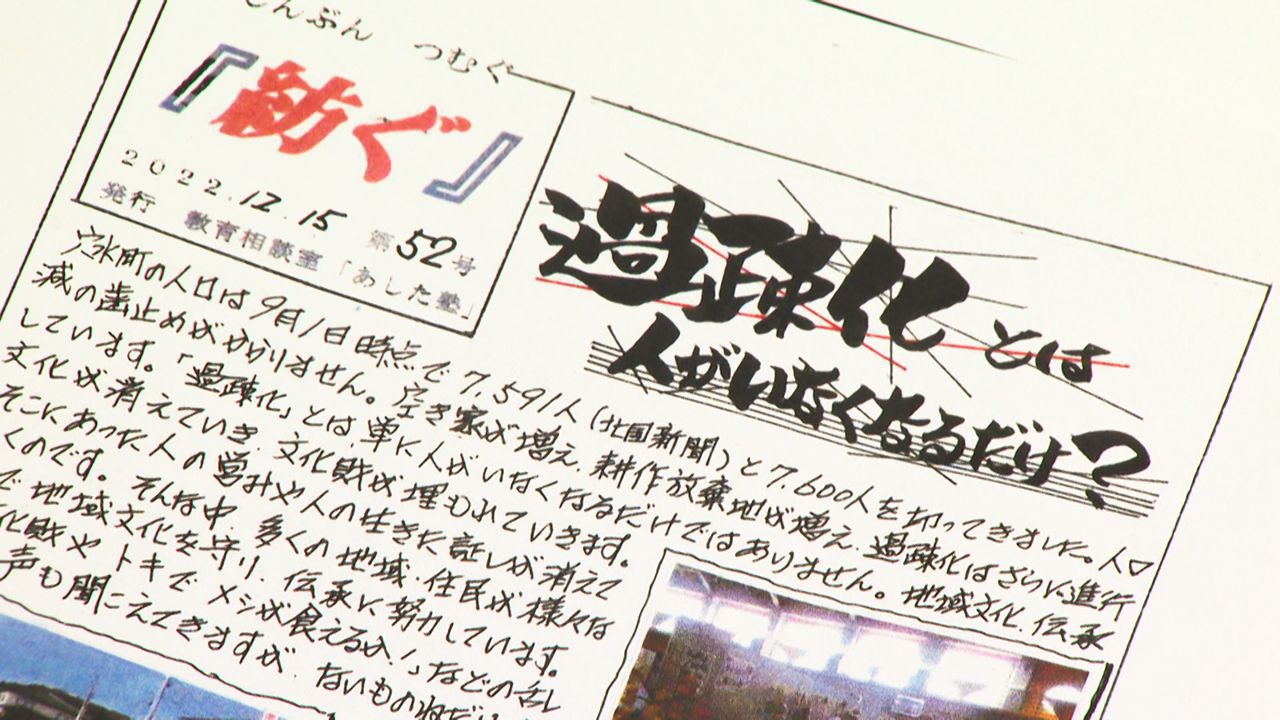

しんぶん「紡ぐ」を制作中の滝井元之氏 ©石川テレビ放送

「この新聞が面白かった。インターネットで閲覧できるバックナンバーを2日間で全部読みました。穴水町というムラ社会の中で、行政や議会に対して明確に異議を唱えている人がいたのかと、まずこの事実に驚いた。これは滝井さんを主人公にして描くべきだと思ったんです」

07年の能登半島地震を機に創刊した被災者向けの情報紙に始まり、全町民を対象にした「紡ぐ」に変わって5年。ほぼ毎月、現在まで91号を発行している。発行部数は震災を経て700部を超えた。滝井氏には多くのカンパや励ましの手紙が届くといい、役場や議会に声を上げられない町民の期待をうかがわせる。

町の問題に警鐘を鳴らす「紡ぐ」 ©石川テレビ放送

震災が変えた人々の意識

五百旗頭監督が滝井氏に巡り合えたのは、取材を始めて9カ月後だった。彼の活動を軸に撮影が進んでいったが、年が明けると予期せぬ展開が待っていた。24年元日の能登半島大地震だ。

穴水町にも甚大な被害があった。だが馳知事が視察に訪れたのはようやく19日後の1月20日。映像から伝わってくるのは、同席した吉村町長との明らかな温度差だ。監督が町長にマイクを向けると、これまでとは明らかに異なる発言が飛び出した。

「“コンパクトシティー”を掲げて周辺部を切り捨てる立場だった吉村さんが、震災で自分たちが切り捨てられる側になってこう言ったんですね。過疎地に採算性や効率を求めるのはナンセンス。人の命の価値に優劣を付ける議論だと。それまでのスタンスとは真逆のことをカメラの前で語る姿に、首長としての覚悟が見えた瞬間でした」

24年1月20日、馳知事(右から2人目)が震災後初めて穴水町を訪れ、吉村町長(左端)を伴い被災者を見舞う ©石川テレビ放送

震災をきっかけに過疎の町に変化の兆しが現れたのは、もちろん想定外のシナリオだ。ここまでの取材を1編のテレビドキュメンタリーにまとめ、24年5月に石川テレビで放映。反響は大きかったという。映画版は、このテレビ版に町の「その後」を加え、全体を編集し直したものだ。

翌月の議会では、番組で取り上げた「多世代交流センター」について、議員から町長に向けて質問が上がる。傍聴席も埋まり、これまでとは明らかに違う雰囲気が議場に満ちていた。

テレビ版「能登デモクラシー」の放映後、議会の傍聴席も埋まる ©石川テレビ放送

「それ以前は住民説明会などで、町長に対して思うことがあっても言う人はなかなかいなかった。震災後は困っていること、してほしいことをはっきり言う人が増えましたよね。このままだと町がなくなってしまうんじゃないかという危機感、それを役場に対して伝えていかなくてはダメだという意識の変化を感じました」

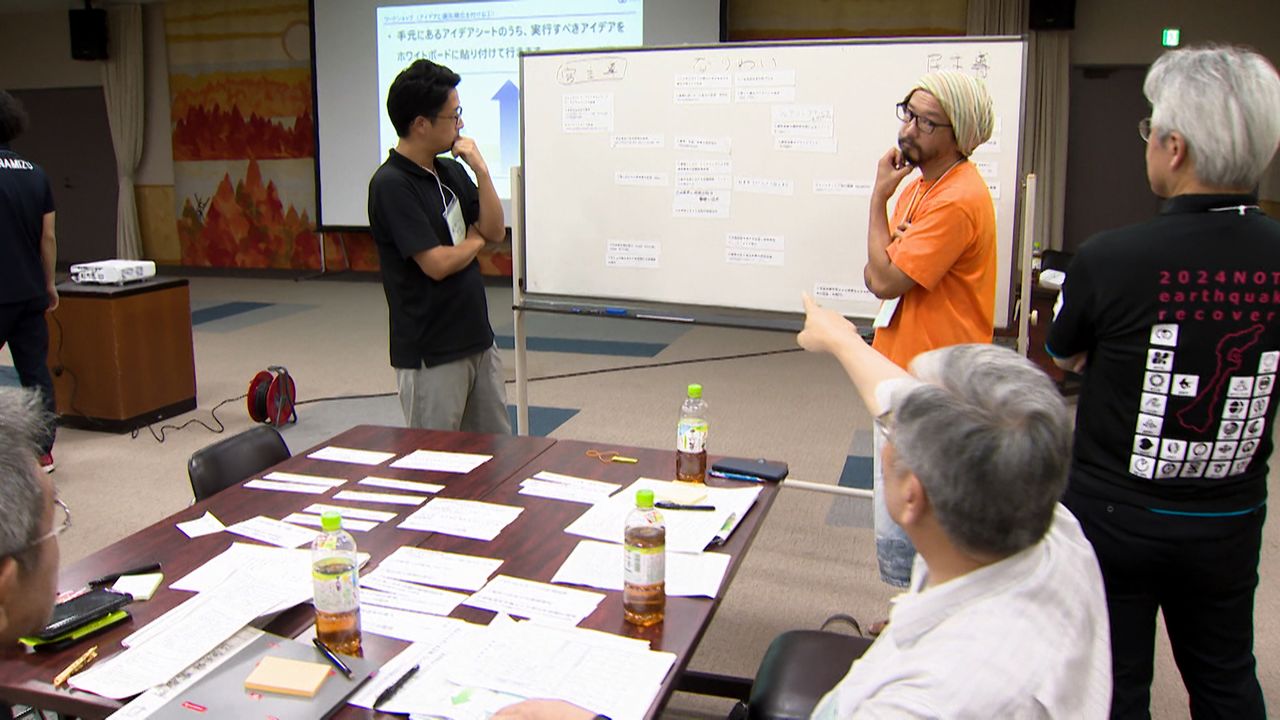

7月からは穴水町役場が町民の有志を招いて「復興未来づくり会議」を開催し、復興計画に住民の声を反映させる取り組みも始まるなど、活発な議論が展開していく。吉村町長も積極的に参加した。

「町長の変化は、たとえパフォーマンスであっても評価したいですね。コンパクトシティー政策はこの後も続きますが、周辺部でも町民が住みたい場所にこれまで通り住めるようにする、地域のコミュニティーを持続させるという2点は、議会や住民説明会の場で公言していて、復興計画の中にも盛り込まれています」

町民も参加した穴水町「復興未来づくり会議」 ©石川テレビ放送

一番変化が見えなかったのは議会だと監督は語る。震災後の3月、予算委員会の撮影が拒否される場面に象徴されている。とはいえ一部の議員には、滝井氏に協力して仮設住宅に「紡ぐ」を配って回るなど、小さいながらポジティブな変化も見られた。

ローカルメディアの役割とは

ただし、これでハッピーエンドにはしないところが五百旗頭監督の真骨頂だ。新たな疑惑を明らかにし、緊迫した見せ場を終盤に用意する。だがそこには、富山市議会の不正を暴き、責任を徹底追及した前々作『はりぼて』とは決定的に異なるスタンスがあった。

「不正を見逃すわけにはいきません。ただ今回は、そこで相手の責任を問い、徹底的に追い込むまではしなかった。それが震災からの早期復興を願うこの町にとって、果たして本当に求められていることだろうかと。僕らは、一過性の批判をして立ち去っていくメディアではありません。ローカルメディアとして根を張って、これからも地元を見続けていかなければならないんです」

その選択には当然、葛藤があった。これまでドキュメンタリー制作者として、自らの主張が目立ってはいけないと考えてきた。それが震災を経験し、住民の苦悩を目の当たりにして、心境に変化が生まれたという。

町役場を取材する五百旗頭監督 ©石川テレビ放送

「僕らの作った映画によって、穴水町が今よりも良くなってほしい、本当の意味で町民に開かれた町になってほしいという思いを、制作者として初めて明確に持ちました。1人の人間として取材していますから、別に隠すつもりはありません。撮影した映像や編集にもその気持ちが出ているはずです」

滝井氏という、人のために身を捧げる無私無欲の人物を追ってきたことも影響したに違いない。

「今のネット空間では、いかにバズらせるかが重視されて、僕ら“オールドメディア”の側もそういう評価軸に流されている。その中で、地道な活動を長年コツコツと積み上げてきたのが滝井さん。それがようやく実を結び、町民との深く、強く、温かい信頼関係ができている。自分の足で取材し、自分の手で書き、言葉を添えて新聞を手渡している。それはまさに記者としての原点です」

猫に好かれる人は優しい ©石川テレビ放送

そんなヒーローにも知られざる負の側面はある。五百旗頭監督は滝井氏にもやんわりと批判的な目を向けることを忘れない。

「町のことを考え、町を変えるには何をすべきかを実践していて、本当にリスペクトすべき方です。でも家族はどうなっているんだと。僕は取材しながら、滝井さんがボランティアで家を空けている間、1人で取り残されて心細い思いをしていた妻の順子さんをずっと見てきたんです」

順子さんに注がれるまなざしの温かさもこの作品の魅力だ。監督も彼女が時折さりげなく口にする「ありがとう」に癒され、励まされてきたという。

「こういう何気ない思いやりが、常識や倫理が失われつつある今の世の中にとって、すごく大事なものだなと。この映画を見る人に、その尊さをあらためて感じてほしいです」

震災後、ボランティアに明け暮れた夫の散髪をする順子さん ©石川テレビ放送

取材・文:松本卓也(ニッポンドットコム)

©石川テレビ放送

作品情報

監督:五百旗頭 幸男

撮影:和田 光弘

音声:石倉 信義

題字・美術:高倉 園美

編集・撮影:西田 豊和

音楽:岩本 圭介(テーマ音楽「穴水ラプソディー」作曲)

音楽プロデューサー:矢﨑 裕行

プロデューサー:木下 敦子

製作:石川テレビ放送

配給:東風

製作年:2025年

製作国:日本

上映時間:101分

公式サイト:https://notodemocracy.jp/

2025年5月17日(土)より[東京]ポレポレ東中野、[大阪]第七藝術劇場、5月24日(土)より[石川]金沢シネモンドほか全国順次公開

予告編

バナー写真:映画『能登デモクラシー』の舞台、石川県穴水町は2024年元日の大地震で甚大な被害を受けた ©石川テレビ放送