前回インド編#1において2025年5月のWAVESのイベント取材を行った。日本人は数えるほどだったが、そのなかでブース出展まで行って存在感を放っていたのがJETROと

そのブースの中でクレヨンしんちゃんの劇場版をプロモーション、着ぐるみのダンスまでおこなっていたテレビ朝日だ。この2社はどのようにインド攻略を行っているのか、話を聞いてみた。

■めざせ日本版KOCCA、開拓にむけてJETROコンテンツ専門官を急増中。その真価は?

現時点で全世界56か国、76ヵ所に点在するJETRO拠点の中で、多くの拠点数を抱えるのは中国8拠点、米国6拠点、そしてインド5拠点。現在の取引規模でいえば米中は妥当な数字といえるが、インドは明らかに近年重要視されている。1990年代半ばまでデリー事務所1拠点のみだったのに対して、1995年にムンバイ事務所、2000年代半ば以降チェンナイ、バンガロール、アーメダバードとこの20年ほどで急増している。配備している人数のなかなかのものでデリーで25名(駐在はうち10名)、ムンバイ10名弱…といった具合だ。

今回はそうした中でデリーにおいて「コンテンツ担当官」としてアサインされたジェニカ・カルラ氏と、Senior Directorの川崎宏希氏の2名に話を聞いた。

――:JETRO自体が急激にインドで拠点数を増やしているんですね。

インドはかなり国土が大きいので(欧州がすっぽり入る大きさ)、実は5拠点でも少ないくらいです。15億人を相手にする市場ですし、36州(直轄領込み)はそれぞれが一つの国のようなものなんです。

――:「インドのコンテンツ産業」にJETROが初めて注目したのはいつごろなのでしょうか?

2022年のこちらが初めてのコンテンツ産業レポートとして調査・発表したものです 。中山さんもご存じのように「クールジャパン再起動」の動きが2023年ごろに立ち上がってくるまではJETROとしてコンテンツ産業に力をいれるといった動きがあったわけではなく、各拠点で担当者が現地日本企業からの要望を聞きながら重要度が高いと思った産業を個別で調査、情報提供したり、ネットワーキングしていたわけです。

――:私自身、世界各地のJETROを訪問してるのですが、予算のあまりや担当者の嗜好によってジャンルがまちまち。出向者も多いので、20年前はコンテンツ調査してたけどしばらくその国のレポートが出ていない、など「まちまち」なんですよね。そういう意味では、現地のコンテンツ企業がJETROとちゃんと関係性を維持しているかどうかが大事なのでしょうか?

おっしゃるとおりです。各拠点ベースでは「コンテンツ産業のためだけに動く」ことがミッションではないので、逆にその拠点のJETROにどんな企業さんからどんな相談が入っているかというものを踏まえながら、どのような支援内容や情報提供がお役に立てるのかを日々考えています。

JETROとしてのコンテンツ産業への取り組みは東京本部でデジタルマーケティング部にある小さな班がこれまで担当してきていて、たまに「TIFCOMでインドからもバイヤーを探してほしい」などの要望があったときに、随時デリーで知っている企業に声をかける、といったことを現地拠点はやってきたんです。

それがここ1年くらいでコンテンツ特化への波が急激に来ています。本社デジタルマーケティング部内の小さかったコンテンツ担当班が今は14人(うち社員8人)と拡張され、同時に2024年4月にロサンゼルス、バンコク、ニューデリー(ジェニカ氏)の3事務所が「コンテンツ海外整備拠点」として任命され、上記のような調査は重点市場では毎年やっていったり、その業界に特化したネットワークをしていくことになります。

――:私も2021年に経産省のプロジェクト主査で入って、プロセスみてました。最初は「JETROを韓国のKOCCAのようなコンテンツ海外化の支援組織にしていくのがいいのでは」という議論をしていて、急激に近年それが実現したんです。デリーの担当官であるジェニカ・カルラさんは、どういうロジックでアサインされたんですか?

私はずっとJETROニューデリー事務所の知財部に所属してまして、その経験+日本のアニメ好きの点によってアサインされました。私はニューデリー事務所の所属で、地理的にはコンテンツの中心であるムンバイ事務所への配置も理想的ではあるのですが、ニューデリー事務所がインド全体の統括をしているということと、業務への適正なども見て頂き、私が選ばれました

※ジェニカさんは日本在住経験なく2度の出張のみだが流ちょうな日本語をこなす。日本のドラマから学んだという点と(『逃げ恥』『VIVANT』好き)、彼女と働いた産業人材からでいうと「(彼女自身がプロデュースや制作経験があるわけではないが)コンテンツ系の詳しい人たちとのネットワークを使って、うまく周りを巻き込み実現してくれるところが専門官にふさわしい」との評価だった

――:今回私も来てみて、「まだ早いかな」と産業側としても思う部分はあります。それでもよくJETROって米国、タイはまだしも、インドにコンテンツ担当官を置きましたね!?

このフェーズだからJETROがやる意味がある、と思いますね。米国や中国と違って日本から声優・アーティストがくることなんでほとんどなかったんです。それがこの2-3年でCrunchyrollが花江夏樹さんを連れてこられたり、メラメラジャパンなどもあって急激に日本コンテンツとの接点が出てきました。そうした中でも、インドに拠点をおいているコンテンツ企業はほとんどない。だからこそ、この開拓フェーズで門外漢なJETROでもやれるメニューをどんどんそろえておきたいです。

――:2025年度からはパリ、上海、サンパウロ、ソウルも含めてコンテンツ専門官なんと7拠点まで拡張される予定です。これはひとまずどんなことから着手する予定なのでしょうか。

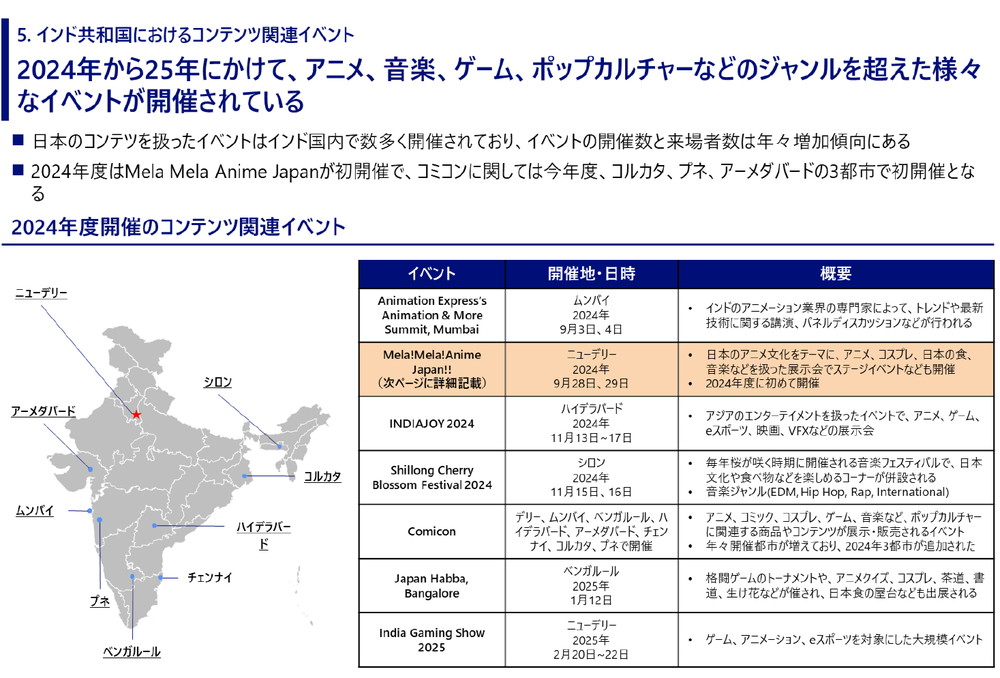

明確に流れは来てますね。やっていることはまずは「情報収集」「情報発信」「ネットワーキング」からですね。本当に基本的な情報を整理することからはじめていて、言語マップ(英語含め22言語ごとの話者数)や放送・OTTの全体的な状況(Netflix、Amazonがまだ強くない、といった基本的なところから)、基本的な放送/アニメ/映画/ゲームといった市場調査など。まだ問い合わせも「インドってYouTuber使えるんですか?」とか初歩的なものも多く、基礎的な情報をきっちりそろえるところからやっています。

市場調査で2022年に一度出したきりのレポートも、2025年版が今度リリース予定で、重点領域となる市場においては今後も毎年出していく予定です。他の国と違ってなかなか数字が出ていないので結構難しいのですが・・・

ネットワークも重要なんです。こういったイベントの時にはインドに精力的に展開しようとしている日系企業の方々ともつながっておく必要ありますし、同時にインド現地で日本企業とつながりたい会社群とつながっておく必要があります。

▲Lumikai Media & Gaming Researchより。日本コンテンツ産業の約4割、500億ドルのインド・コンテンツ市場において、OTT39億ドル、ゲーム38億ドル、SNS31億ドル、アニメーション16億ドルなどのデジタルメディアがけん引している(映画興行は13.6億ドル)

――:今インドに展開しているコンテンツ企業さんはどんな状況ですか。

まだまだほとんどがライセンスアウトですね。一番本格的に取り組んでいるのは家電時代から参入されているソニーさんで、ゲーム・映画・音楽それぞれでも展開されてますし、Crunchyroll Indiaが一番いま力を入れられてますね。コミコンでも声優さんを呼ばれたり。ほかにもテレビ朝日さん、AmazonPrimeと一緒にアニメプラットフォームを展開されているAnimeTimesさんやポケモンさん、アーケードを展開されているバンダイナムコさんなど。サンリオさんもライセンス展開をされています。あと直接ではないですが電通さん、博報堂さんも1000人単位の拠点がありますのでその支援も効いてきますよね。ほかにも進出を検討されている企業さんの相談は増えています。

アニメイベントはコミコンインドが強かったんですが、模倣品の割合が7-8割だったものがことは9割と、運営方針も変わって上がってしまっている。そういった事情も含めてメラメラが生まれて5万人近く集め、日本の公式のイベントとして立ち上がったことは素晴らしいですね。今年の9月にも第二回開催されると聞いております。

※Crunchyroll India:SensorTowerデータでもユーザー数は米国/ブラジル/メキシコ/フィリピン/インドの順で多く、かつインドの成長率はその他を上回っている。

――:いまKOCCAにはあって、JETROに足りないものってどういう部分だと思います?

どうなんですかね、まだ始まったばかりでなんとも言えないんですが、JETRO全体が「コンテンツ産業を支援する」というムーブメントになっていることは確かです。まだまだキャッチアップ必要なのは、コンテンツだけでなく食・文化の周辺産業も一緒に持っていく力だと思います。デリーでモールでの韓国系イベントをみていると(ホントに頻繁にやっていてここも大きな差があります)、音楽とともに食や美容商品なども一緒に来ている。

そうした中で我々JETROもほかの産業とかけあわせて、予算の規模も一定境界を踏み越えて大きくとるような考え方ができたらいいなと思います。韓国はインドのインフルエンサーも「韓国アンバサダー」のように任命してよく使ってますね。

――:コンテンツのなかでどの分野がよい、というのはありますか?

いままでは「アニメだけ」だったんですよね。それが最近では「マンガもアニメも」になっていて、IPから始まり原作を読みたいというファンも増えている。

今回のWAVESはMaking in Indiaという強いメッセージがあるんですよ。とにかくインドに根付いて、インドで作ってくれ、と。日本企業が弱いところですよね。いいものを作ったからとにかく買ってくれ、と。でも韓国の洗濯機って、インドの生活事情にあわせて「ネズミが入らないように…」とかこの国でしかおこりえない事象に合わせている。そういうローカライズにむけてCo-Productionしたり、スキルがまだまだなら部分的にVFXだけ使ってみる、とか、州ごとの特性を理解して出し分けをしてみたり、といったマーケットインの発想が必要になると思います。

――:インドは1991年まで超社会主義国で「鎖国」に近い状態でした。それが2000年からウィプロ、などITアウトソーシングで急激に成長してきた。2025年は今度はシステムの力をコンテンツにも派生させていこうとしていますよね。

14億人をとれ!と壮大なアプローチだけしても日本の1/10以下の客単価なのでなかなか難しいですよね。IT系の会社(富士通、NTT)もR&Dセンターとか人材開発拠点としてのインドに注目していて、むしろグローバルな商品・サービスの開発にインドを拠点にすることを挑戦しています。コンテンツ業界も「インド市場をとる」だけでなく、「インドから世界市場をとる」といった複層的なアプローチが必要ですよね。

▲左から川崎宏希氏(JETRO New Deli Senior Director)、ジェニカ・カルラ氏(Assistant Director、コンテンツ担当官)

■Kidsアニメが大爆発。インド・メディアミックスで現地制作のテレビ/映画/商品化を手掛けるテレビ朝日の海外事業最前線

テレビ朝日のインド展開の歴史は、長い。もはや20年前に『ドラえもん』をテレビアニメとしてライセンスしていた時期から始まり、その他多くのキッズ向けアニメで「インドの国民的キャラクター」にするほどの人気ぶりだ。際立っていたのは『おぼっちゃまくん』のアニメをインド現地のアニメ会社で制作するという取り組み。そして『クレヨンしんちゃん』の現地劇場公開だ。どうしてこうなった??という疑問が浮かぶほどの組み合わせと精力的なインド市場開拓だがその背景をお伺いした。

――:稲葉さん、よろしくお願いします。テレビ朝日は2000年代初頭のころからドラえもんのTV放送権の販売が始まったと聞きました。そんな昔からテレ朝はインド展開されているんですね。

はい、当時からドラえもん(2005~)、クレヨンしんちゃん(2006~)をリライアンスグループのJioStarに販売していたんです。ちょうど彼らも2004年にインド初の子供向けチャンネル「Hungama」というのを立ち上げたばかりで。最初からすごく人気があって、同じようなシリーズはないのか、と。でもキッズチャンネルで学校行く前と帰る時間に毎日のように番組が放送され、12話1シーズンだとあっという間に消化してしまう。

――:なるほど、地上波×キッズ向けが遅かったインドで(ASEANも似た状況ですね)、日本のキッズコンテンツが流行したのはそれが理由なんですね。そうなると20世紀に大量のキッズ向けを作ってきたシンエイ動画(2009年に子会社化)のアセットをもっていたテレ朝のポジションの優位性が際立ちますね。

弊社の海外番組販売はテレビ朝日とテレビ朝日サービスというグループ関連会社と連動してやってますが、全部で30名くらいのチームです。他局もこのくらいの人数でやっていると思いますが、テレ朝の特徴は「Kidsアニメ」が強いことなんです。「大人アニメ」と「Kidsアニメ」とで2班にわかれていますが、前者は後発で欧米が中心。でもKids向けは元々1990年代~2000年代半ばまで欧米中心だったのが20年前ごろから「たまたまインドで売れたものが根付いた」というところからインド市場については先行することができました。

▲JETRO「インドのコンテンツ産業市場調査」2022年10月調査より

――:テレビ局の海外化、という発想がなかった時代ですから“たまたま”という理由が逆にしっくりきます。有名なのは博報堂×講談社でやった2012年『巨人の星』の野球→クリケットへのローカライズでしたけど。

はい、弊社でいうと2012年に『忍者ハットリくん』を共同製作に近い形で展開しました。ハットリくんもエピソードが足りなくなって新しいシリーズもっと作れないかと言われたんです。制作主体は弊社グループ会社のシンエイ動画ですが、一部はインドのGREEN GOLD ANIMATION(ハイデラバードにある700名サイズのアニメスタジオ)で制作しました。

――:2025年は『おぼっちゃまくん』(1989-92、164話)を日本のものだけでなく、追加で現地制作するんですよね?そのGREEN GOLD社と。インドで日本アニメづくりというのは前代未聞では?よく許諾もおりましたね。

放送を行っていたSONYYAY!のチームからTVシリーズが好調で、続編がほしいというオファーが来ました。原作の小林よしのり先生にも「小林先生、過去作品が人気でてきていて、新しいシリーズを制作取引したいのですが・・・インドで。」といったら、「インドで『おぼっちゃまくん』!!??え、なんで?」と驚かれていて笑。シンエイ動画に相談したところ、制作ラインが埋まっていてだいぶ先のスケジュールまで制作できないことがわかったので、じゃあ脚本部分だけ日本で仕上げて後は全部インドで作ってしまおう、と。

3年ものの計画で、制作開始からは1.5年くらいですね。日本は手描きでアニメ制作しているところを、インドはデジタル制作が中心なので、フラッシュを使っての制作方法をシンエイのプロデューサーにも現場に出張ベースではりついてもらい、合宿のようにプロセスをテレ朝側もついて回り、現地で絵コンテから描き起こしてというインド主体でアニメ製作する『おぼっちゃまくん』はかなり画期的な取り組みになると思います。

――:『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』『ハットリくん』がインドで人気とは・・・市場でもたくさんみました、海賊版ですけど(笑)。

はい、『ドラえもん』と『クレヨンしんちゃん』は今もインドでNo.1、2のキャラクターです。誰にきいても「Shin chan」って言えるんですよ。そんな国、なかなかないですよね。現地のキャラクターよりも人気、ということでむしろ日本のものだと思わずにインド発と思われているくらいです。

――:それが2025年『映画クレヨンしんちゃん超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』の展開につながっているんですね。まさかのインドが舞台!

はい、この5月は先に昨年日本で公開した『恐竜日記』を劇場配給します(5/10上映開始後の現地の報告では『名探偵コナン』『ヒロアカ』『マリオ』以上に予約がはいり、好評とのこと)。これは弊社としても初めての海外劇場配給の取り組みで、本命としては日本でも8月に開始する新作『カスカベダンサーズ』の秋の公開です。300館の興行をやってきたPVR(現地映画チェーン3大大手の一つ)が今回は本気で一緒に取り組もう、と彼らも配給にチャレンジしています。

――:これ、ホントによく「インドが舞台」の映画が出来ましたよね!?『名探偵コナン 紺青の拳』(2019)もシンガポールを舞台にしたことで、日本の客層の興味を失わせるなど色々言われてましたが結果成功。キッズ向けアニメでも「海外」をテーマというチャレンジをする時代になったのですね。

元々しんちゃんはお引越し物語でメキシコを舞台にした作品があり、同じ橋本監督が次はインドと構想を温めておりました。インドがテーマ、と決まった瞬間から弊社としても「これを劇場公開するぞ。これで公開できなかったら絶対に今後できない」と思って決死の覚悟でこの1年は動いてきました。

――:最近は直接制作会社が海外とやる事例も増えています。「テレビ局が海外展開を主導している」ことの付加価値はどういうところにあるのでしょうか?

そうですね、弊社の隅田含めてテレビ朝日側はスタッフ全員、英語が話せます。GREEN GOLDに出張して技術指導しながら丁寧にやりとりを重ねながら「日本アニメのインド制作」が実現しました。こういった周辺もろもろの作業を考えると、アニメスタジオ単体では難しかったですし、放送局と直接向き合い、海外との交渉ややりとりに慣れている国際ビジネスのチームが入ることでプロジェクトがうまく進んだのではないかと思います。

――:テレビ局の事業海外化は産業全体の至上命題です。他局も海外展開方針を表明してますし、貴社のなかではインドはどのくらいの位置づけなのでしょうか。

それはもう、本当に力が入っています。実は・・・北米、欧州、アジアなど色々ありますけど、本当に「テレビ朝日としてはインドが最重要マーケット」といっていいくらいです。大切なマーケットだけに、取引先の大手放送局とのコミュニケーションや今回の劇場配給も字幕・吹き替えも直接手掛けていますし、「おぼっちゃまくん」の新シリーズのような現地制作もチャレンジしています。

もう映像のライセンスだけではなかなか頭打ちなところもありまして。現地制作や劇場配給にも挑戦して、ビジネスの領域を広げていってます。商品化ライセンスも今後のインドマーケットではチャンスがあると考えていて、 “360度”でのビジネス展開でIPを成長させていけたらと思っています。「ドラえもん」と「クレヨンしんちゃん」のインドでの認知は本当にトップクラスなので戦略的にも優先的に取り組んでいきたい市場です。

――:いや、びっくりしました。いまだインドは視察勢が多く、出版・ゲーム・玩具勢力もちょっとずつ試験的な取り組みの最中で「日本のテレビ局がインドで現地制作に乗り出している」というのはすごく勇気もらいますね。

放送・配信で映像売るだけだとIPの成長には限界がありますよね。そこに年1回の映画があって、それにあわせて商品展開・販促展開をしていければ、その意味を成します。フィジカルに劇場を通してファンにタッチポイントを作る、ということは大きな意味を持つと思います。

――:クールジャパン再起動をナナメに見ている人たちもいます。JETROさんと同一のブースで今回プロモーションされてますし、JETROインドではコンテンツ専門担当官もできました。言いづらいかもですが、どのくらい“機能している”ものでしょうか。

それはナナメに見れているのが羨ましい笑。今回はJETROさんのサポートなしには出展にふみきれなかったですね!

我々はナナメになんて見ている余裕ないくらいです。とにかく毎日毎日トラブルあるし、インド担当は電話に張り付いてムンバイと四六時中やりとりしています。5月中旬に『クレヨンしんちゃん恐竜日記』のプレミア上映、9月にメラメラでも『カスカベダンサーズ』の試写会、11月のディワリ(お祭り)で劇場公開と毎日バタバタしているなかで、今回突然WAVESの話が飛び込んできた。インドでも初開催となるイベントで正直その大きさも重要性も判断できないし、未知数のイベントに避ける予算も限られています。でもお金のこと以上にロジですよね。過去実績のないイベント出展するとそのロジでチームが混乱してしまう中、今回は完全にJETROさんに甘える形で共同出展ができました。

やはり現地に直接来ると全然理解度が変わってきますよね。ノウハウや経験もためられるし、直接相手先と関係性も築ける。だからJETROさんでコンテンツ担当ができたり、ALL JAPANで一丸となって支援してもらえていることは大変ありがたいです。

▲左から笹栗麻由佳氏(国際ビジネス開発部)、稲葉真希子氏(国際ビジネス開発部長)、増澤晃氏(IoTVセンター先端コンテンツビジネス担当部長)、井木康文氏(IoTVセンター)