千葉市美術館で「開館30周年記念 江戸の名プロデューサー 蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」が5月30日から7月21日まで開催されます。

吉原に生まれ、江戸の浮世絵を語るうえで欠かせない存在となった蔦屋重三郎(1750~97年)。蔦屋が版元として活動したのは、安永(1772~81年)から寛政(1789~1801年)という時代であり、多色摺の錦絵が大きな発展を遂げた時期とほとんど重なっています。なかでも天明から寛政にかけての時期は、のちに「浮世絵の黄金期」といわれ、いっそう奥深く、色彩の繊細な浮世絵が生み出された重要な時代でした。

蔦屋もまた黄金期を盛り立てた人物のひとりといえるでしょう。西村屋与八や鶴屋喜右衛門などといった老舗の版元がひしめくなか、蔦屋は新興の版元として出版界に彗星のごとく現れます。斬新な作品を次々に世に出すことで喜多川歌麿(?~1806年)を人気絵師へと育てあげた功績は、まさに偉業といえるでしょう。また東洲斎写楽(生没年不詳)の発掘は、その後の浮世絵の評価を大きく変えることになります。

千葉市美術館の開館30周年を記念する本展では、浮世絵の始祖で房州出身の菱川師宣(?~1694年)にはじまり、多色摺の錦絵を創始した鈴木春信(1725?~70年)、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎(1760~1849年)、渓斎英泉(1791~1848年)、歌川広重(1797~1858年)にいたるまでの浮世絵の歴史をたどりつつ、蔦屋が生まれた時代から華やかな黄金期の浮世絵への展開、そして“世界のUkiyo-e”へと進化していくさまをご紹介します。千葉市美術館の珠玉の浮世絵コレクションを中心に、美人画や役者絵の名品の数々を味わう好機です。

開館30周年記念 江戸の名プロデューサー 蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ

会場:千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)

会期:2025年5月30日(金)~7月21日(月・祝)

開館時間:10:00~18:00(金・土曜日は20:00まで)

※入場受付は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(但し7月21日は開室)

入館料:一般1,500円(1,200)、⼤学⽣1,000円(800)、高校生以下無料

※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

※( )内は前売り、市内在住65歳以上の方の料金

※ナイトミュージアム割引:金・土曜日の18:00以降は観覧料半額

※本展チケットで7階「開館30周年記念 日本美術とあゆむー若冲、蕭白から新版画まで」、5階常設展示室「千葉市美術館コレクション選」もご覧いただけます

詳しくは公式サイトへ

開館30周年の千葉市美術館と浮世絵

葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》天保2-4年(1831-33)頃 千葉市美術館蔵

葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》天保2-4年(1831-33)頃 千葉市美術館蔵

千葉市美術館は1995年11月3日に開館し、今年で開館30周年を迎えます。美術館設立のきっかけとなったのは、幕末の浮世絵師渓斎英泉(1791-1848年)の錦絵を集めた今中コレクションを1985年に千葉市が入手したことでした。

このコレクションを契機に、千葉市美術館の収集における浮世絵は重要な位置を占め、国内でも有数の浮世絵コレクションをもつ美術館として知られています。

展覧会としても、大英博物館と共同で企画した開館記念展の「喜多川歌麿展」以来、「菱川師宣展」(2000年)、「鈴木春信展」(2002年)、「鳥居清長展」(2007年)、「渓斎英泉展」(2012年)、「初期浮世絵展」(2016年)、「鳥文斎栄之展」(2024年)など数多くの浮世絵展を開催してきました。

左:鈴木春信《(三十六歌仙)藤原仲文》明和4-5年(1767-68)頃(6/22まで展示) 右:歌川広重《名所江戸百景 亀戸天神境内》安政3年(1856) いずれも千葉市美術館蔵

左:鈴木春信《(三十六歌仙)藤原仲文》明和4-5年(1767-68)頃(6/22まで展示) 右:歌川広重《名所江戸百景 亀戸天神境内》安政3年(1856) いずれも千葉市美術館蔵

まさに浮世絵の教科書!コレクションを中心とした名品で浮世絵史を総覧

左:東洲斎写楽《三代目大谷鬼次の江戸兵衛》寛政6年(1794) 右:喜多川歌麿《当時三美人 富本豊ひな 難波屋きた 高しまひさ》寛政5年(1793) いずれも千葉市美術館蔵

左:東洲斎写楽《三代目大谷鬼次の江戸兵衛》寛政6年(1794) 右:喜多川歌麿《当時三美人 富本豊ひな 難波屋きた 高しまひさ》寛政5年(1793) いずれも千葉市美術館蔵

本展では蔦屋重三郎(1750~1797年)の仕事に焦点を当てながら、初期浮世絵から黄金期、蔦屋亡き後の展開までを紹介するものです。

浮世絵の祖で房州(現鋸南町保田)出身の菱川師宣(~1694年)にはじまり、鈴木春信(~1770年)、喜多川歌麿(~1806年)、東洲斎写楽(生没年不詳)、歌川広重(1797~1858年)など、誰もが見たことのある有名作品を含む約160点を一堂に展示。千葉市美術館の質の高い浮世絵コレクションにより実現できる、浮世絵の教科書ともいえる内容で、浮世絵の歴史を楽しむことができます。

喜多川歌麿による初期肉筆画も初公開!

本展は千葉市美術館のコレクションを中心としたものですが、特別出品として、近年発見された喜多川歌麿による肉筆画《祭りのあと》(天明期、個人蔵、アンリ・ヴェヴェール旧蔵)が本展で初公開されます。肉筆画の少ない歌麿のなかでも、天明期のものはさらに珍しく、貴重なもの。これを見逃す手はないでしょう。

“千葉市美らしさ”のあふれる浮世絵展に期待!

今年の大河ドラマの主人公でもある蔦屋重三郎。千葉市美術館では蔦屋が手掛けた版本、錦絵を所蔵しており、本展ではそのうちの20点が展示されます。

開館以来、常に興味深いテーマで展覧会を企画してきた同館ですが、とりわけ浮世絵をはじめとする版画を扱う展覧会は、アートファンからも「質・量ともにパワフル」と高い支持を得ています。本展では一体どんな“千葉市美らしさ”を見せてくれるのでしょうか?「江戸の名プロデューサー 蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」展は、まもなく開幕です。(美術展ナビ)

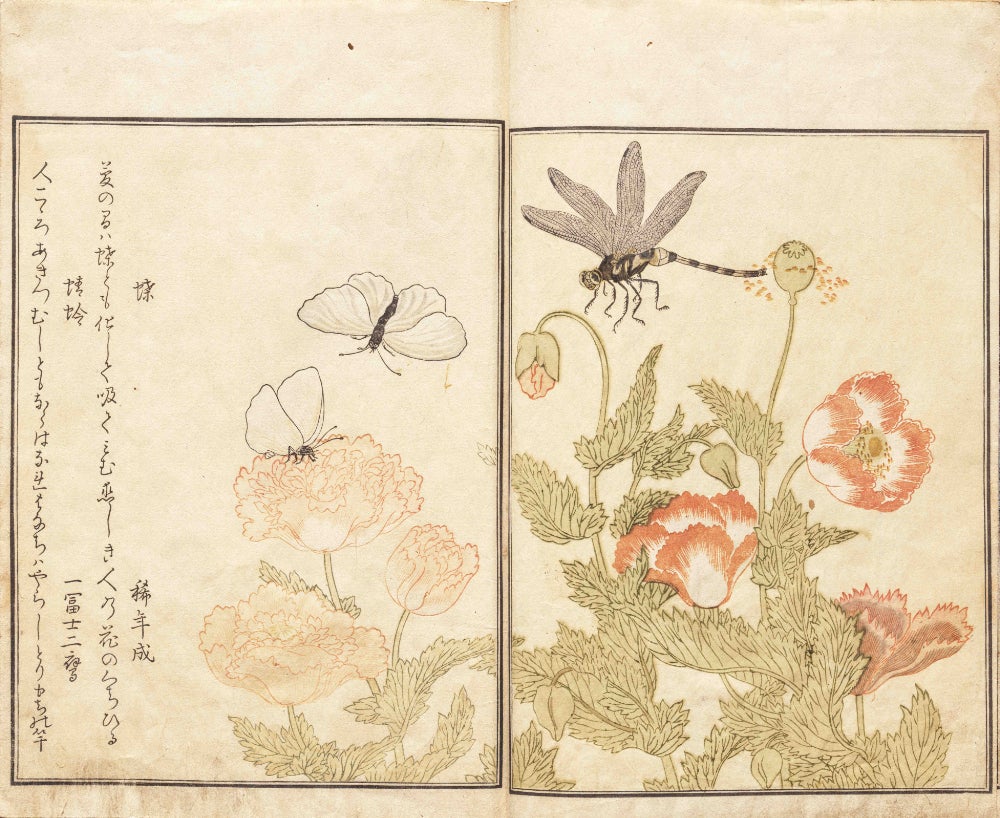

喜多川歌麿『画本虫撰』天明8年(1788) 千葉市美術館蔵

喜多川歌麿『画本虫撰』天明8年(1788) 千葉市美術館蔵

喜多川歌麿『潮干のつと』寛政元年(1789)頃 千葉市美術館蔵

喜多川歌麿『潮干のつと』寛政元年(1789)頃 千葉市美術館蔵