──「都市の映像を利用した作品」としては、いわゆる「監視社会」を表現するような作品も多くありますが、今回の作品はそのような主張もあるのでしょうか。

そうした作品もリサーチと試行錯誤の段階で多く参照しましたが、今回はあまりそのような主張は考えずに取り組んでいます。ビル全体に環世界としてのデータ空間があり、そこには何かしらの相互作用があり、見る・見られる関係が当たり前に存在している。そのような感覚をフラットに抱かせるものであることを意識しました。

──ありがとうございます。最後に、永松さんが今後取り組みたいアイデアや、取り組んでいきたい方向性、目指す姿について教えてください。

取り組みたいアイデアは多くあります。今回の延長線上で、スリットスキャンの技法から文化史を深堀りする表現につなげていきたいと考えていますし、建築やサイネージでは例えば裸眼立体視なども、まだまだ表現としての可能性が眠っていると感じています。

素朴な、必ずしも目新しくはない表現のほか、昔からあるアイデアで使い方がまだ限定的になっている表現がまだまだたくさんあると思っています。わたしはインタラクティブアートやオーディオリアクティブを起点にしていますが、その範囲で見渡すだけでも結構いっぱいあると感じていて、そういうところを取り出していろいろやっていきたいです。

2月22日、TODA HALL & CONFERENCE TOKYO Room402にて、永松とジェネラティブアート振興財団代表理事の高尾俊介によるトークイベント「アルゴリズムの景観:ジェネラティブアートと都市の交差点」も開催された。

PHOTOGRAPH BY FUKA KATO

──特に、美術や歴史をしっかりと学んで、プログラミングの現場も経験してきている永松さんならではの視点もあるのではないでしょうか。

そうかもしれません。20世紀半ばに、ドイツでは哲学者/アーティストのヨーゼフ・ボイスと、同じく哲学者のマックス・ベンゼの対立がありました。ヨーゼフ・ボイスは「社会彫刻」を主張して、アートを通じて現代思想を立ち上げるといったスタンス。一方マックス・ベンゼは、美的な判断、アートとして何が優れているかは定量的に評価できるという主張をしていました。

アートは客観性を重視すべきで、誰でも同じ評価基準になるべきという考えと、それをよしとしない、そういったことをやってしまったらおしまいだよね、という主張。どちらも理解できます。美術史を通して知ることができた、歴史上繰り返されてきた「ゆらぎ」は非常に興味深いです。

現在においても、現代アートは社会的な主張や高度な文化批評、言語的なレトリックが大事にされていますが、わたしはそこにはなかなか立ち入りづらく、主観的な評価に疑問を感じる部分もあります。それよりも、数学的な特性のように、客観性やある程度の普遍性を証明できるというもの。美しさのなかに、アルゴリズムのような再現性や共有可能な根拠と審美があるもの。そういうものに強く心を引かれていて、その先に可能性を見出していきたいと考えています。

(Edit by Erina Anscomb)

編集長による注目記事の読み解きや雑誌制作の振り返りのほか、さまざまなゲストを交えたトークをポッドキャストで配信中!未来への接続はこちらから。

Related Articles

未来への分岐を促す、カラフルなサンゴ礁のジェネラティブアート:スプツニ子!「コーラルカラーズ」

未来への分岐を促す、カラフルなサンゴ礁のジェネラティブアート:スプツニ子!「コーラルカラーズ」

24年の夏、沖縄近海の海水温は記録的な高温で、サンゴの白化が各地で報告された。沖縄科学技術大学大学院(OIST)の初代客員アーティスト・スプツニ子!が制作したジェネラティブアート「コーラルカラーズ」には、海面水温のデータが活用されている。気候変動の影響、そして、未来に残したいサンゴ礁の色について考えさせられる作品だ。

混沌を生き延びる「希望」と「ケア」:欧州と東京をつなぐアーティストたちの集い

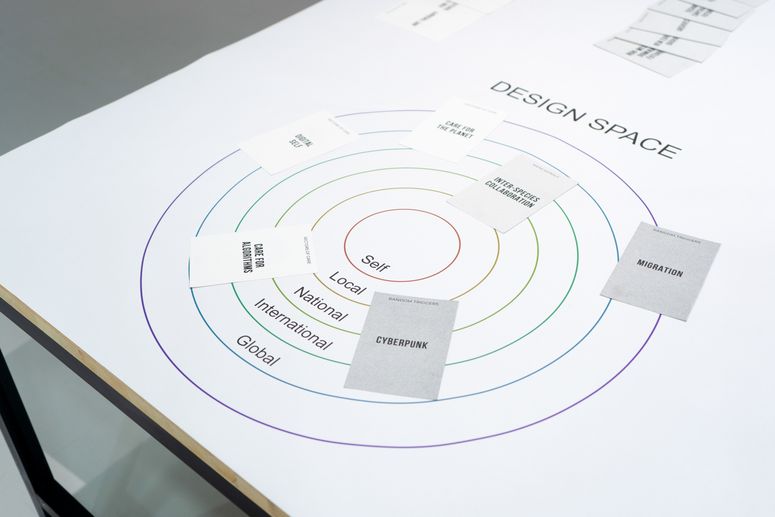

混沌を生き延びる「希望」と「ケア」:欧州と東京をつなぐアーティストたちの集い

人類はケアに満ちた社会を実現できるか? ケアが行き届きにくい辺境の地でも、テクノロジーとアートの力で、支え合うことはできるだろうか? その希望の震源地となったイベント「混沌に愛/遭い!」の様相をレポートする。

リジェネラティブ・レストラン──生江史伸シェフが編集する、再生へのフルコース

リジェネラティブ・レストラン──生江史伸シェフが編集する、再生へのフルコース

食料自給率ほぼゼロの東京は、リジェネラティブ・シティになれるのか? 三つ星レストラン「レフェルヴェソンス」のエグゼクティブシェフ・生江史伸の腕にかかれば、一皿のなかに、誰もが確かな未来図を見るだろう。芳醇なる都市と自然のマリアージュの裏側へ。

雑誌『WIRED』日本版 VOL.55

「THE WIRED WORLD IN 2025」 発売中!

『WIRED』の「THE WIRED WORLD IN 20XX」シリーズは、未来の可能性を拡張するアイデアやイノベーションのエッセンスが凝縮された毎年恒例の大好評企画だ。ユヴァル・ノア・ハラリやオードリー・タン、安野貴博、九段理江をはじめとする40名以上のビジョナリーが、テクノロジーやビジネス、カルチャーなど全10分野において、2025年を見通す最重要キーワードを掲げている。本特集は、未来を実装する者たちにとって必携の手引きとなるだろう。 詳細はこちら。